- ARTICLES

- アーティストが動き続けることで生まれる祝祭 /「祭り、ふたたび」SIDE COREインタビュー

INTERVIEW

2022.08.26

アーティストが動き続けることで生まれる祝祭 /「祭り、ふたたび」SIDE COREインタビュー

Edit / Eisuke Onda

今住んでる街も視点を変えて歩くことで新しい景色が広がるのかもしれない。ストリートカルチャーをベースに公共空間で作品を発表するSIDE COREの手掛けるアート作品、あるいは彼らがキュレーションする展示を鑑賞するとそういった視点が拡張されていく。

今年の7月まで開催していた渋谷の超高層ビルから街を俯瞰する展示『DOWN TO TOWN』もまさに日常(ハレ)にある都市空間を、視点を変えるだけで祝祭(ケ)をもたらしてくれるような展示であった。

展示を終え、この夏は宮城県石巻で開催中の「Reborn-Art Festival 2021-22」で作品を発表するメンバーの高須咲恵さん、松下徹さん、西広太志さんに、都市で、地方で、アートがその場所にもたらす祝祭とは何かを訪ねてみた。

俯瞰することで見える、新しい街の魅力

2022年5月22日〜7月24日に開催した、匿名のアーティストグループ「EVERYDAY HOLIDAY SQUAD」による個展「DOWN TO TOWN」。SIDE COREがキュレーションを担当。写真は望遠鏡で街中に設置された作品を鑑賞する作品。/ 写真:三嶋一路

──今年4月に渋谷スクランブルスクエア・SKY GALLERYでSIDE COREキュレーションによるEVERYDAY HOLIDAY SQUAD 個展「DOWN TO TOWN」を発表していましたね。会場で配布されていたマップが46階から俯瞰して見える渋谷の風景から、見下ろした先にある渋谷のストリートの光景まで視点の誘導を促していたように感じました。近年、活発に変化する渋谷をマップで記録しようと思ったきっかけについて教えてください。

松下:今まで発表してきた展示でも作品をギャラリーや美術館内だけで完結させるのではなく、実際に展示に関係する街も歩いて見てほしいというSIDE COREの考えのもと、展示ごとに合わせてマップをつくってきました。でも「DOWN TO TOWN」を通して、これまでに比べてもっと俯瞰して東京の街の姿を見直すような意識に変わったような気がしていて。いままでだと例えば落書きや工場現場を実際に歩く中で、街のディティールを細かく読み込みながら面白いものを探していったのですが、コロナで人が集まる機会が少なくなって再開発が進むようになってから街の姿全体を見直す考え方に変わっていったのかなと思います。

渋谷のストリートアートやあまり知られてない魅力的な場所をまとめた《リバーダイバーマップ》。マップを覗くネズミは彼らの作品に度々登場する。/ 写真:三嶋一路

《リバーダイバーマップ》は展示中配布されていた。地図を片手に街を散策することも楽しみの一つ。/ 写真:三嶋一路

──マップでは、一見なにも歴史が残っていなさそうな渋谷に対して現在進行形の姿だけではなく、過去にあった現象や景色も記録されていて、都市の奥行きが感じられました。

松下:EVERYDAY HOLIDAY SQUADの作品としては、都市の現在と過去を同時に扱うことが多くて。やっぱり都市って表面だけみるとわからないことがたくさんあるので、見えない歴史や文脈を紐解いていくことによってその都市ならではの深層意識みたいなものにつながっていくんですよね。そしてその都市の基盤になっているのが、渋谷であれば戦後に闇市として規定された景観や都市計画などの骨格なので構造を読み解くことは必ず行います。必ずしもいまを全部見ている人が生きているわけじゃないですし。

──紐解く中で無数に広がる情報をどのようにマップでまとめていったのでしょうか?

西広太志:《リバーダイバーマップ》というマップの名前の通り、基本的に暗渠(*1)の上に沿って探していきました。その中でもネットや本で調べれば誰でも知れる情報より、歩いて見つけたり、地元の人と話したり、自分たちしか知らないものをできるだけ多く扱っていて。

*1......地下に埋没した水路のこと。渋谷の暗渠とは新宿御苑にはじまり、キャットストリートから渋谷川まで流れる。

松下:そう。だから《ナイトウォーク》(*2)の企画準備中にDIEGO(西広)とヂャンゴ(高須)が、新宿から渋谷にかけてかつて流れていた穏田川に沿って歩いて出会った地元のおじさんのエピソードものっているんだよね。

*2......2020年にSIDE COREが開催した街歩きイベント。ワタリウム美術館から神宮前、原宿、渋谷のストリートアートをめぐる。映像作品《MIDNIGHT WALK tour》として発表。詳細は後述。

西広:キャットストリートのあたりでマンホールの音を聞いたりしてたから、怪しまれて昔からそこに住むおじさんに声をかけられたんだけど、話してるうちに穏田川付近のもともとの地形や住人、暗渠にまつわる面白いことについて教えてくれて。あとは、なかなか普段キャットストリートを歩いてても気がつかない穏田神社についても話してくれて、そういう地元の人との偶然的な出会いで知った日常的な情報は強く印象に残っているのでマップに入れてますね。

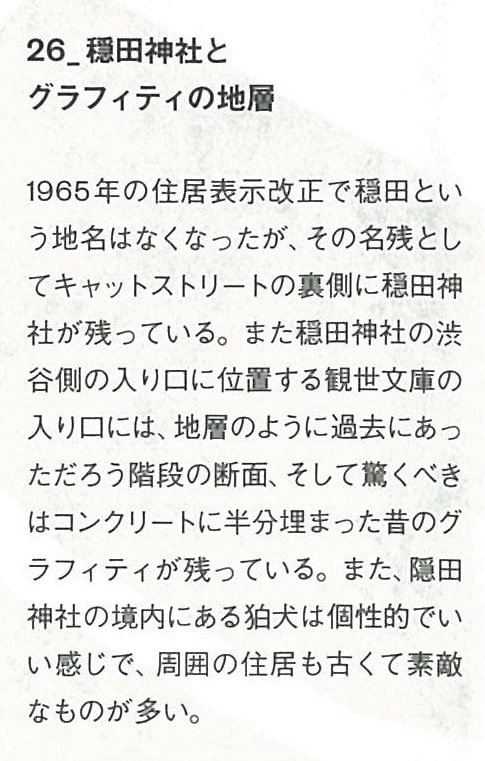

《リバーダイバーマップ》の稲田神社のキャプションより。

都市の深層と地方の"つながり”を探る

2021年4月24日~6月27日に開催されたSIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD 個展「under pressure」。青函トンネルをリサーチしてつくられた会場には巨大なオブジェが並ぶ。/ 撮影:表恒匡

──きっとそういう土地の歴史って地方では言い伝えや歴史的建造物を通して残されていそうですよね。これまで宮城、青森や京都など地方滞在制作を行ってきた中で、都市と地方で制作・展示するときの違いを感じたことはありますか? SIDE COREのみなさんが暮らしている都市で制作を行うときよりも、地方だと外部からきたアーティストという視点が生まれることで、よくも悪くも摩擦が起きるのかなと。

松下:その視点はすごい重要だと思っていて。別に都市に固執しているわけではないんですけど、どうしてもSIDE COREの活動のベースになっているストリートカルチャーが都市の文化である以上、主体的になにかを考えていくときに自ずと都市を立脚点として考えていきます。なので地方で滞在制作する場合は、風景の成り立ちにおける歴史や土木などのインフラを通して、都市と地方で共有されている接点をなるべく探していきます。

国際芸術センター青森で昨年春に開催した展覧会「under pressure」では、青函トンネルをひとつのテーマとして取り扱っていて。トンネルを通して出来た道や交通網、そこから近代化に向けた都市開発や地域開発が進んだことで国家が作られていって、と考えを巡らせていくと、都市を考えるときに地方を考えないことはどっちみちできなくなってくるんですよね。そうやって地方の場所特有の良さにフォーカスを当てるというよりも、都市とも共有しているその場所の特性みたいなものをいつも地方滞在の制作では扱っています。

2017年より、宮城県石巻市で開催した芸術祭「Reborn-Art Festival」に参加してきた彼ら。被災地における防潮堤やその周囲の環境へ、ストリートカルチャーの視点でアプローチする作品をつくり続ける。2017年は写真の道路工事灯を使って制作した作品《rode work》を展示。

2019年の「Reborn-Art Festival」では防潮堤に仮設美術館「Lonely Museum of Wall Art」略して「MoWA」を制作。国内外の壁にまつわる作品を展示した。

──現在制作中の芸術祭「Reborn-Art Festival」には、これまで3回参加していますが、宮城と東京を繰り返し往復することで生まれる視点もあるのでしょうか?

松下:「Reborn-Art Festival」では、これまで一貫して防潮堤をテーマに制作しています。開催場所である宮城では、やっぱり震災復興として防潮堤の建築が大きな要でもあり、1年単位でドラマチックに風景が変わっていくんですよね。その景色の変化に、毎回訪れるたびに、すごく問題を感じると同時に興味を惹かれることもあって。東日本大震災自体は、東京でもいろんな意味で被災が起きたから、自分が都市を見る意識としても震災後の世界はまずひとつあるんですよね。そうした主観的な体験によるつながりもあるけど、実際に東京で再開発が進むと人員や物資が地方に行き渡らずに震災復興が遅れるといった社会問題における対照的な関係性もあります。でもだからと言って震災を機に双方が共有する問題を持ったわけではなく、過去から遡れば震災以前からも関係性があって。そのように過去、震災、現在を行き来するような視点で「Reborn-Art Festival」の作品をつくっています。

芸術祭が持つ、都市への批評性

現在開催中の「Reborn-Art Festival」ではアーティストBIENとEVERYDAY HOLIDAY SQUADが何もつくらない工事現場の《タワリング・バカンシー》を発表した。

──都市と宮城どちらにもスライドできる視点を見つけ出すことで、鑑賞者が帰京後も場所を分断することなく日常の中で考えていけますね。一方で、芸術祭では観光地のようなその土地らしさを作り上げることにスポットライトを当てるような姿勢もあると思うのですが、実際に芸術祭に参加する中でどのように感じていますか?

松下:日本における芸術祭の予算自体が、どうしても地方創生や観光産業として成り立っているので、芸術祭 = 都市から見た地域おこしのようなイメージがありますよね。でも、だからと言って既存の芸術祭を牧歌的でつまらないとは思わなくて。実際に「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の総合ディレクターを務めた北川フラムさんや株式会社ベネッセホールディングスの福武英明さんが行ってきた事業を見ると、ある意味そういう部分を利用しながら都市に対しての批評性を見せているように感じるんですよね。例えば「Reborn-Art Festival」に関しても一見オブラートに包んで直接的な言及はしなくても、都市のシステムに対する批評性はあると思います。

──そうした外部から受ける社会や経済的な文脈も踏まえつつ、アーティストも公に示唆する視点を考えて制作することで芸術祭の意義が強くなっていきそうですね。

松下:そうですね。公的な集団の視点よりも、アーティスト個人の視点として自分たちがいる場所について見てみることで、その土地にある歪みに直接向き合って拾うことになるんですよね。アーティストの仕事としても、そうやって外部と内部の移動を繰り返すことが大事だと思っています。

──そうすると芸術祭がもたらすものは、開催地だけの閉ざされた一瞬の賑わいではなく、アーティストがある意味、媒介者として開催地とそれ以外の地域どちらの日常にも接続して振動を与えることなのでしょうか?

松下:そもそも「祝祭」自体も、閉ざされたコミュニティの中にある意識を再定義するために行われていたという文化人類学的な話はありますよね。芸術祭に限らず、アーティスト自身も自分の視点をアップデートし続けるには、移動を繰り返すことが大切だと思います。そうすることで自分たちが暮らしている日常を外からもう一度見ることもできますし、制作を通して常に祝祭を行なっているというか。それこそ『ナイトウォーク』にはそういうアプローチがあった。

SIDECOREの3人が夜の東京のストリートアートを巡る企画《ナイトウォーク》。写真はその様子を収録した映像作品《MIDNIGHT WALK tour》より。

高須:《ナイトウォーク》はそうだね! 祝祭って実は日常の中にあることを感じる映像かもしれません。《ナイトウォーク》では、名前の通り夜に人が少なくなった街を歩くんですが、日中より集中、没頭できる特徴をもあって。夜の時間だからこそ、起きるミラクルとか自分たちにとってが重要な街のスポットを巡礼してる映像とも言えます。

NTsKIさんエッセイはこちら。

──最後に、さきほど松下さんから移動することが大切というお話もありましたが、場所を離れてからも常に継続して視点をアップデートする意識を持ち続けるにあたって大切なことはありますか?

松下:人との関係性やコミュニティは、地理的な場所を超えていく力があると思っていて。例えば、ARToVILLAで先日レビューをあげてくれたNTsKiさんも、京丹後で知り合ってから単純に友達でもあり、東京で一緒にプロジェクトをしてきたり。そうした地方に行かないと会えないわけではなく、コミュニティとの繋がりがあれば、石巻だろうと京都だろうといつでもどこでも意識は続くような気がします。そうした繋がりが自分たちのいる都市のシステムから自由になれるひとつの方法でもあると思うんですよね。

高須:松下も話している閉ざされたコミュニティというのが、すごくしっくりきています。芸術祭でいうと、「Reborn-Art Festival」も実は、長く関わっているからというのもありますが、芸術祭として自分達はそこまで意識していないかもしれないです。特に1年目は、メインの場所からかなり隔離された場所で制作していて、制作も地元のかたがかなり助けてくれていて。「Reborn-Art Festival」のスタッフもほとんど来なかったし(初年度でバタバタだった)、複数のアーティストを連れてグループで制作しているのも自分達だけで、まるで別の展覧会のようでした。大きな祭りとして芸術祭のイメージがありますが、意外とアーティストは勝手にそれぞれのリサーチやナイトウォーク的なことの延長として制作してるのかな、という感じがします。なので、めちゃめちゃ小さい神社とかスポットを巡るような感じで、いろんな世界の捉え方が観れるのが芸術祭なんだなと皆さんと会話(インタビュー)していて感じました。

断続的ということでいうと、芸術祭の時以外も仙台のファミリーと会ったり、東京きて遊んだり、制作手伝っていただいたり、石巻のこと話したりなど5年をかけて関わり続けていると思います。なので意外と地方で制作してますよね!って言われると、しっくりこなかったりします。自分達が今いる場所や身体感覚や認識は広がってると感じます。

EVERYDAY HOLIDAY SQUADの個展『patchwork my city』がPARCELで2022年7月16日から8月28日まで開催。

https://parceltokyo.jp/

8月20日から10月2日まで宮城県石巻で開催のアートフェスReborn-Art Festival 2021-22に作品《タワリング・バカンシー》を展示

https://www.reborn-art-fes.jp/artist/SIDE CORE/

映像作品《ナイトウォーク》がTHEATRE for ALLで配信

https://theatreforall.net/movie/nightwalk/

DOORS

.jpg)

SIDE CORE

アーティスト

2012年より活動開始したアーティストユニット。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。ストリートカルチャーの視点から公共空間を舞台にしたプロジェクトを展開する。路上でのアクションを通して、風景の見え方・在り方を変化させることを目的としている。野外での立体作品や壁画プロジェクトなどさまざまなメディアを用いた作品を発表。近年の展覧会に「百年後芸術祭」(2024年、千葉、木更津市/山武市)、「第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで⽣きてる」」(2024年、横浜市)、「山梨国際芸術祭八ヶ岳アート・エコロジー2023」(2023年、山梨)、「BAYSIDESTAND」(2023年、BLOCK HOUSE、東京)、「奥能登国際芸術祭2023」(2023年、石川、珠洲市)。

volume 03

祭り、ふたたび

古代より、世界のあらゆる場所で行われてきた「祭り」。

豊穣の感謝や祈り、慰霊のための儀式。現代における芸術祭、演劇祭、音楽や食のフェスティバル、地域の伝統的な祭り。時代にあわせて形を変えながらも、人々が集い、歌い、踊り、着飾り、日常と非日常の境界を行き来する行為を連綿と続けてきた歴史の先に、私たちは今存在しています。

そんな祭りという存在には、人間の根源的な欲望を解放する力や、生きる上での困難を乗り越えてきた人々の願いや逞しさが含まれているとも言えるのかもしれません。

感染症のパンデミック以降、ふたたび祭りが戻ってくる兆しが見えはじめた2022年の夏。祭りとは一体なにか、アートの視点から紐解いてみたいと思います。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた