- ARTICLES

- コムアイが巡る「展覧会 岡本太郎」。爆発する芸術人生から学ぶ、“おどり” “祭り” “表現”の真髄とは?/「祭り、ふたたび」レポート

REPORT

2022.09.30

コムアイが巡る「展覧会 岡本太郎」。爆発する芸術人生から学ぶ、“おどり” “祭り” “表現”の真髄とは?/「祭り、ふたたび」レポート

Photo / Shimpei Hanawa

Edit / Eisuke Onda

8月の終わり。大阪中之島美術館に白い浴衣姿で訪れたのはアーティストや女優として活躍するコムアイさん。涼し気な装いで鑑賞するのは世界的な芸術家・岡本太郎の芸術人生をたどる、没後史上最大の回顧展だ。

日本の自然や伝統と向き合い、情熱的な作品を創り続けてきた岡本太郎。世界的な芸術家の岡本太郎は日本各地と世界の祭りを研究することで、自然とは何か、人間とは何かを思考してきた。その作品や思想の数々に多大な影響を受けてきたコムアイさん自身もまた、日本各地やインド国内を巡るなどして、その場所の風土からインスピレーションを受けてパフォーマンスを行っている。

「大先輩」・岡本太郎の作品を見つめながら考える。彼が残してきた消えることない情熱の正体って?

展示会場の入り口、岡本太郎を代表する「顔」のモチーフとコムアイさん

知らない人はいないほど、アートに限らずその生き様と作品で、世代を超えて大きな影響を与えてきた岡本太郎。大阪・万博記念公園にある《太陽の塔》や、東京・渋谷駅の《明日の神話》など、街なかで観ることができる代表作をはじめとして、岡本太郎史上最大のスケールとなる「展覧会 岡本太郎」が、大阪中之島美術館にて2022年10月2日まで開催している。

本展は、初期の活動を紹介する「岡本太郎誕生―パリ時代」から始まり、「創造の孤独―日本の文化を挑発する」「人間の根源―呪力の魅惑」「大衆の中の芸術」「ふたつの太陽―《太陽の塔》と《明日の神話》」「黒い眼の深淵―つき抜けた孤独」といった6章で展示を構成。東京都美術館(10月18日~12月28日)、愛知県美術館(2023年1月14日~3月14日)に巡回する。ARToVILLAでは、岡本太郎の芸術作品や著作に触れてきたアーティスト・コムアイさんが本展を訪れた。

若かりし太郎が描いた絵

「岡本太郎記念館によく行くけど、そこで展示されている作品以外も観れるのが楽しみだなあ」と語るコムアイさん

第1章の「岡本太郎誕生―パリ時代」の入り口すぐに現れるのが、1930年代に制作された岡本太郎の初期作品。といっても、一番初期にあたるパリ滞在中に制作した作品はすべて戦災で消失したと言われており、展示では1937年に同所にて刊行された初画集『OKAMOTO』に掲載しているモノクロ図版から実寸サイズに拡大した10点を見ることができる。

左から《傷ましき腕》(1936/49、川崎市岡本太郎美術館蔵)、《空間》(1934/54、川崎市岡本太郎美術館蔵)、《コントルポアン》(1935/54、東京国立近代美術館蔵)

その後、焼失してしまった作品のうち、戦後に岡本太郎が再制作した4点があらわれる。一貫してリボンや紐などやわらかい素材と、ピンや釘など硬い質感という相反する物を組み合わせるなど、当時のパリで活躍していたピカソやマチスのほか、シュルレアリスムなどの影響を感じると共に、後に太郎が提言する「対極主義」(*1)の片鱗にも思われる。

「当時はパリに行って絵を描くだけではなく、民族学を学んでいて、それが帰国後に縄文文化や琉球文化、東北の芸能などを取材することに繋がっていったのかなと思うと、日本で生まれ育った自分だからこそできる表現は何だろう、と思いを巡らせている期間だったんでしょうか。ジョルジュ・バタイユの秘密結社『アセファル』(*2)に参加していたとか知らなかった、羨ましい……」と当時の思想家との交流に憧れを抱くコムアイさん。

*1……対立する2つのモチーフを1つの絵の中に入れること。

*2……フランスの哲学者、ジョルジュ・バタイユが1930年に世界的な戦争が起こる状況に抗うために結成した秘密結社のこと。太郎自身はアカデミシャンであり、フランス語も流暢であり。人類学者のマルセル・モースの3人の直系の弟子のうちの1人にも数えられていると言われる。

新発見された岡本太郎がパリ時代に制作したと推定される3作が並ぶ。右から《作品A》、《作品B》、《作品C》(すべて1931-33?、ユベール・ル・ガールコレクション)

《作品B》の前で立ち止まり、「個人的には、これらの作品は太郎らしくなくさっぱりしていて本人の秘密の部分を覗いちゃったような感じがして好きですね」とコムアイさん

特に当時の絵画運動や思想に影響を受けていた作品が、今回の展覧会で初披露となる3点《作品A》《作品B》《作品C》だ。焼失したと思われていたパリ時代の作品ではないかということで、本展開催にあたりこの3点を所有者から主催者が連絡を受けた上で調査し、筆跡鑑定や科学分析のすえ、岡本太郎の作品である可能性が極めて高いと認定された。いまや岡本太郎といえば、エネルギッシュでカラフルな色使いが特徴だが、それら3点のスタイルでは若かりし日の表現を見ることができる。

戦後、工業化社会は歯車とネギ!?

第2章「創造の孤独―日本の文化を挑発する」の展示会場で陶芸作品《顔》(1952、川崎市岡本太郎美術館蔵) に興味津々なコムアイさん

「第2章から、初期よりどんどん表現や色使いが自由になってきてますね。日本の画壇で空気を読まず独自の画風を貫いている感じでしょうか。戦争から帰ってきて歳も重ねていて、もう若手ではないけれどここまでやり切るのは格好いいですね。一生青二才でもいいじゃないか!と言わんばかりですね。個人的には戦争体験による抑圧からの解放は大きかったんじゃないかなと思います。自由に絵を描けない数年間を経て死なずに生きて帰ってきた時に、これからの人生、目一杯芸術していこうって決意していたんじゃないかな。戦地で指示を受けて描いたのでしょうか、《師団長の肖像》(1942 年、岡本太郎記念館蔵)からは、貯めている不屈のエネルギーを感じて、つい立ち止まってしまいました。でも戦後の影を感じる作品も、帰国後のものにはいくつかあるんですね」

コムアイさんがニヤつきながら吸い込まれていった第2章「創造の孤独―日本の文化を挑発する」では、第二次世界大戦の勃発により19歳より10年間滞在したパリから帰国してからの岡本太郎を紹介。帰国後、中国戦線へ出征。俘虜生活の際に描いた《師団長の肖像》が導入として展示されている。戦争を体験し、画家として歩みだした地・パリを離れ、日本では同世代に東山魁夷(1908年生まれ/*3)などが活躍する中、異質な存在として覚悟を決めて再出発する太郎の画業が数多くの代表作から見てとれる。

*3……戦後活躍して日本人から親しまれてきた東山魁夷、シルクロードなど世界中の遺産をモチーフに制作してきた。代表作のひとつである《道》(東京国立近代美術館蔵)も1950年作。

コムアイさんが立ち止まったのは《重工業》(1949年、川崎市岡本太郎美術館蔵)赤い歯車とその下で揺れる野菜(ネギ)が印象的

「《重工業》や《駄々っ子》(1951年、川崎市岡本太郎美術館蔵)などオブジェはさまざまですが、物体と物体の間に流れのようなものがあって、しばらく見ていると物語に見えてきますね。例えば、《重工業》では、工場を背景に歯車に巻き込まれるような踊っているような人々と、左下には、これ、ネギだ……ネギの後ろあたりにいる人たちは着ているものが違って、日本の風土に合った暮らしをしている人たち、近代に入る前を象徴しているように見えます。吸い寄せられるように歩いてきて、右下までくると大きな光を放って歯車に巻き込まれて身体も光のようになって、あ、顔もないですね。近代化のなかで表情や人間性を失って記号化していく人間。ということなのかなぁ」

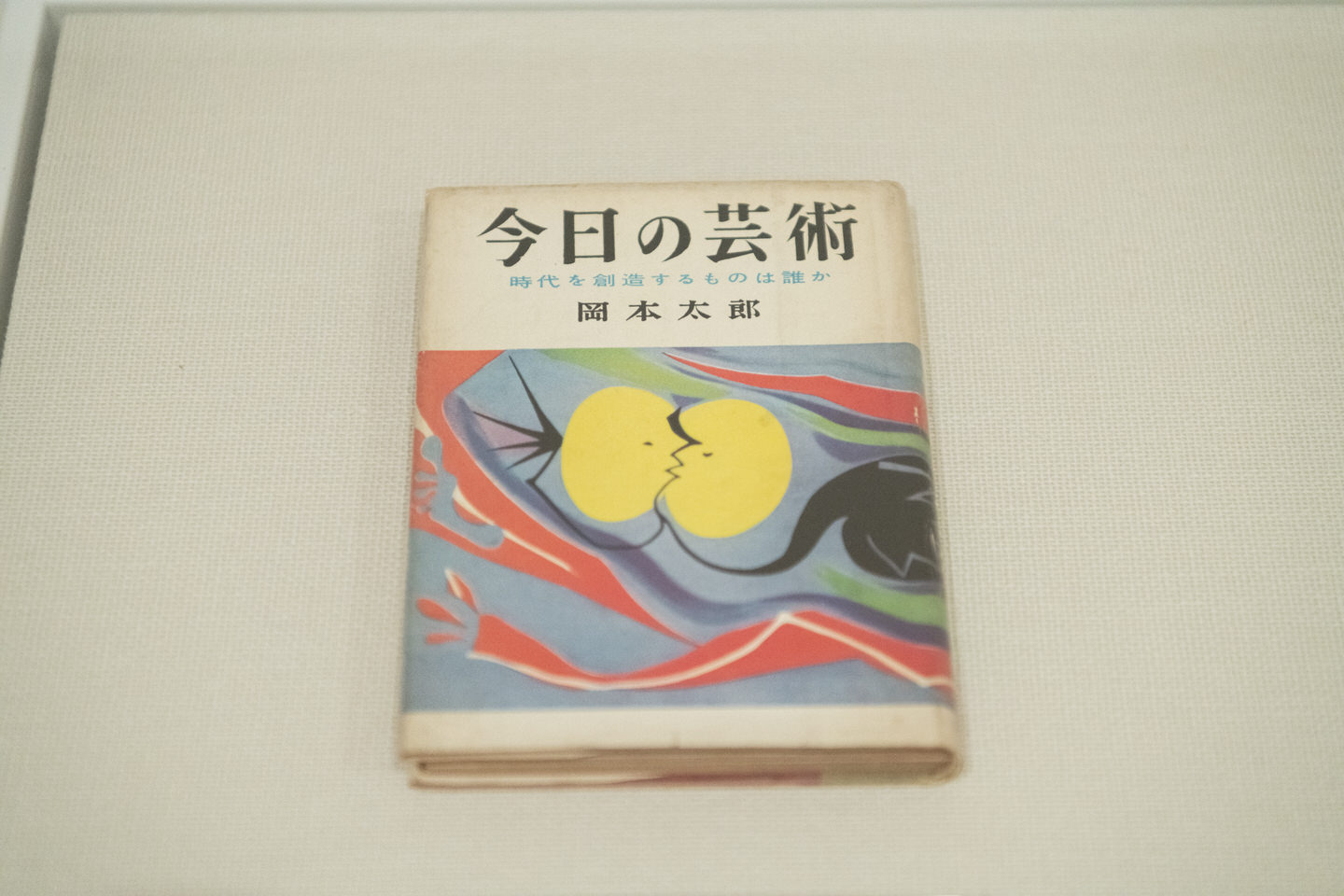

当時の時代背景にある工業化が進む社会に対して、「対極主義」を唱える岡本太郎としては、一方で押し潰される第一次産業を表現しているのかもしれない。そのようにあくまでもパリで受けた影響を独自の解釈でアウトプットする岡本太郎は、同時期に今日でも読まれている名著『今日の芸術』を出版している。絵画作品だけではなく、のちに万博のテーマ展示プロデューサーやテレビ出演を行うなどあらゆるメディアを通して作家活動を行う姿勢がここからも感じ取れる。

1954年に光文社より出版された岡本太郎の著作『今日の芸術』(東京都美術館)。出版社は何度か変更されているが、現在も文庫版などで手軽に入手可能

野生の本能が求めた「祭り」

第3章「人間の根源」の展示会場で、岡本太郎と祭り、踊りの関係性を語るコムアイさん

「『沖縄文化論―忘れられた日本』(*4)はわたしにとってある種のバイブルのような本です。4年ほど前に沖縄に行く際のひとつの案内として読んだのですが、改めて今日の取材の前に読み返したら、岡本太郎が闘牛を観た時のことについて書いてある章から自分の理想のおどり観にも強く影響を与えているところがあるなと思いました」と第3章「人間の根源―呪力の魅惑」の入り口にある著書スペースを見ながら、コムアイさんが自身と岡本太郎の共感点について話し始める。

*4……1996年に中央公論社から出版された沖縄文化について岡本太郎が画家の目と詩人の直感で記録した名著。

「『踊る島』という章なんですが、洗練された古典舞踊から郷土芸能的な生活と共にある踊りまで、いろいろな舞踊を岡本太郎は現地で見ていたようです。それぞれ細かく描写してあって踊りへの愛を感じるんですけど、感動しながらも、特に古典舞踊のことを近代的すぎるとかって言うんですよね(笑)。その中で章の初めに、『沖縄で見たすべての踊りの中で、最も純粋で、直接的なエキスプレッションだった。』と書いていたのが、素人のおばあちゃんの“小躍り”なのが面白いし、すごく共感しました。闘牛で勝った牛の飼い主のおばさんが飛び出してきて小躍りしたのだそうだ。『踊っている、というよりは身体全体で喜んでいる。喜んでいるというよりは、やはり踊っているのだ』という表現が素晴らしいなと思うのですが、心が躍ったときに肉体がなにか反応して動く、踊るって改めて考えると原始的で神秘的なことでもあるなと」

本章では、前衛芸術運動を推し進める一方で、著書を通して岡本太郎が縄文土器をはじめに制作において大きな刺激となった日本文化のフィールドワークの軌跡を感じることができる。日本各地の祭りのほか韓国やメキシコなどにも足を運び、作家の目で洞察し残した写真や考えをここでも、『沖縄文化論―忘れられた日本』など書籍として記録している。

そのように岡本太郎が感じた即興性のある”小躍り”への感動にコムアイさんも共感しつつも、岡本太郎と対照的にコムアイさん自らも「おどり」の場に身をまかせてきたからこそ見えてくる、“型がある踊り”の魅力についても語る。

「そういう心の表れた即興の“小躍り”こそ素晴らしい!と思う自分もいますし、型をみんなで共有しているからこそ、無になれる踊りが大好きな自分もいます。盆踊りで何度も行っている岐阜の『郡上おどり』と『白鳥おどり』がまさにそう。コロナ前までは夜通し徹夜で踊り続ける盆踊りとして有名でした。ここ数年通っていて、毎年踊りを忘れて最初の方は踊れなくても、次第に耳や身体が懐かしむように思い出してきて。踊りの輪が十字路のかたちに沿って2列でつくられているから、角からどこでも人が参加できるようになっていて、前にいる人の踊りがうまいと自分の踊りもつられて上達していくんですよね。それで、朝の3~4時になると、『踊り助平』と呼ばれるような生粋の踊り狂いだけが残っていく。そういうふうに一晩だけでも、同じ型の中でのスタイルのバリエーションがあり、ひとりひとりが互いに影響しあってみんなが良いと思う形が一瞬でも定着したり、流行ったり、廃れたりするのが型のある踊りの面白さだなと思います。クラブのように話はしないけど、すれ違っただけでなにか受け取り合うような空間がそこにはあって。その周りに見物をしている杖をついたおじいちゃん、おばあちゃんを見ると、昔は踊っていて、今でも家にいるとソワソワしちゃうのかな、とか思います。実は冥界から盆踊りが懐かしくて戻ってきちゃって踊っている魂もいるんじゃないかな、とか。それこそが盆の仕組みかもしれません。踊っているみんなが頭で考えず身体を踊りに明け渡して、ただただ本能的に踊りだけの生きものになっていってるような気がするんです。老若男女が踊り、一緒に無になっていく面白さは、型がある踊りでこそできるものだよなあ」

調和をぶち破る、太陽の塔

岡本太郎がつくった椅子《坐ることを拒否する椅子》(1963年、すべて川崎市岡本太郎美術館蔵)に腰掛ける。「岡本太郎記念館にもありますよね。やっぱり座りにくいなあ」とコムアイさん

第4章では、現在わたしたちが日常でも鑑賞できる岡本太郎のパブリックアートやマルチプルプロダクトの数々が紹介されている。この時期には、岡本太郎は絵を描くこと以外にもテレビやCM出演、新聞広告打ち出しなど本人の思想を大衆に伝えることも作家活動のひとつとして重要だったという。プロダクトひとつ取っても、例えば椅子だとしても座り心地の良いものではなく反対に《坐ることを拒否する椅子》とも名付けられたほど、「座る」という日常行為に対しても太郎が持っていた意識を感じられるデザインで当時販売されていた。そうして「大衆」への意識の拡大は、「祭り」のようにさまざまな人々を巻き込んだ祝祭として第5章で展示されている模型図サイズの《太陽の塔》で一挙に開花され、当時の制作風景を記録した動画からもその太郎の息の荒さが感じられる。

「今回、倉田さん(本記事のインタビュアー / 執筆者)が送ってくれた岡本太郎が『祭り』について言及したテキスト(*6)の中で、『祭りは人間のためのものであって、それは自然と対決しなければ生きていけない人間たちが、そもそもの自然的、宇宙的な存在としての人間になる、それ祭りだ』という話には共感しました。絵本や童話で描かれているような森で動物たちが祭りをしているということは、ないんじゃないか、祭りは人間独特のものなんじゃないか、ということを私は思っていて。まず『自然』という言葉が生まれた時点で、人間はそれとは違う、ずいぶん遠く離れてしまった、という物悲しさを感じます。でも、たぶん動物にはそういう意識もなく自然と一体化した安心感が常にあるんじゃないかなって。ハレもケもなく常に溶け合っている世界には、祭りは必要ないんじゃないか。でもそんな人間がどうして生まれてしまったんでしょうね。もし神がいるとしたら、その安心感で満たされた世界だけでは何か物足りず、実験しようとしたのでしょうか。意志によって世界を良くも悪くもしてみたくなる生き物。自然から離れて生きていける生物はいないのに、離れてみようとしたりする生き物。神のいたずら心かもしれないし、最初に人間になっていった生き物の中に芽生えた欲かもしれないし、でもそこには、人間がいた方が面白くなるという期待があったんじゃないかな。人間はダメなことをいっぱいするけど、祭りは人間の美しい発明だと思います」

*6……『岡本太郎と日本の祭り』(二玄社)の冒頭に掲載された序文のこと。

《太陽の塔(1/50)》(1970年、川崎市岡本太郎美術館蔵)の裏の顔を見つめる。

岡本太郎は、原初から人間から魅了される「祭り」の熱気を、フィールドワークを通して吸収しつつも、やはり人々が集う場所づくりに関しても一筋縄ではいなかったそうだ。現在、孤立していた《太陽の塔》は、当時大阪万博の会場として建てられた丹下健三の建築物に対して意図的に天井を突き破るような構造で建てたと言われている。高度経済成長期を迎える日本において社会発展を願って新しい未来像を描く万博会場で、同時代に人々が想像していたその豊かな未来に、岡本太郎はアンチテーゼを唱えたのかもしれない。

「きっと時代は、科学と経済の力で私たちの未来は明るくなると90%くらいの人たちは漠然と信じていましたよね。そんな展望に違和感を抱く岡本太郎の姿勢は、素晴らしい、推せるなあ。そしてそういう芸術家が万博で大事な決定権を持たされていたことがすごい、そこまでの説得力を持っていた岡本太郎もすごい。その拮抗なのかカオスを内包している状況なのかわかりかねますが、とにかくみんなが前ならえで同じ意見じゃない状態で万博を作っていっていたのがいいなと思います。当時もし自分が生きていたら、彼のような思想家が幅をきかせる日本に安心感を覚えていたと思うし、改めて自分も今の時代を生きる表現者として頑張らなきゃ(笑)」

岡本太郎と原初的なもの

第6章「黒い眼の深淵」で晩年の岡本太郎作品を鑑賞

岡本太郎は歳を重ねるごとにそのパワーはキャンバスから溢れ出し、自身の存在すらも人々を共振させる時代のアイコンとなっていった。最後の章では一躍お茶の間のヒーローとなった後の晩年の作品が並ぶ。当時70~80歳だった岡本太郎は脚光を浴びなくなってからも、表現意欲の衰えを知ることなく、過去の自分についた評価を自身で批評するように、これまで制作した価値のある作品を上から描きかえていった。その行為は、パリから帰ってきた日本人としてのアイデンティティの模索、戦争体験、絵描きとしての評価など逆境を残り越え、日本中の人気者なったいまだからこそ、最終的に自身についた評価を最後の戦う相手として選んだとも言われている。

「全く違う絵に描き直されていますね。原型がわからないくらい......。自分で変えていきたいという意志を強く感じます。特に、どの絵にも顔ではなく『目』が印象的に描かれているような。絶筆と言われている作品《雷人》(1995 / 未完、岡本太郎記念館蔵)だけ、自身で塗り替えた作品とはまた違うように感じます……」

岡本太郎最後の作品《雷人》(1995/未完、岡本太郎記念館蔵)

パリから帰国後、異端児として存在を確立し、絵画や言葉など「表現」の力を信じて大衆に語りかけ続けた末にアイコニックなパブリックイメージまでつくりあげた岡本太郎。パブリックイメージに至るまでの大きな転機となった「万博」。そこで、国民全員を熱狂させた求心力の源流のひとつに、国内のフィールドワークで感じ取った「祭り」の存在があった。そうして常に制作を通して人々を巻き込みながらも、満足することなく向き合う相手や社会に対して鋭い視点を持ち続け、力が尽きるまで自己の表現を問い直した生涯が本展で明らかとなっている。岡本太郎とは手法が違えど、自らも表現者として活動するからこそ、あらためて本展を通して尊敬の念が深まったというコムアイさん。

「今回取材を通してあらためて感じたのは、文化の宿命の両極を岡本太郎が愛していたことです。万博やマスプロダクト、絵画のように、様式美があるもの、様式美が出来上がっていってしまうものをしっかりと担う一方で、小躍りこそ純粋で美しいと評したり、縄文土器のような原初的な表現の躍動に心を動かされたり。それらを平等に見ているようなところが素敵だと思いました。私はというと、能やインド古典音楽のような、完成度の高い様式美があるものに心惹かれる一方で、生活に根ざし影響を受け合う郷土芸能や神楽、即興に心惹かれてもいます。でも、オリンピックや万博をみんなの本気の祭り、芸能だと捉えられるほどフラットなものの見方は、まだ無いかな(笑)。ところで、自分が好きな原初的なもののあり方は『なにもないこと』だと思っていて。例えば、那智の『飛瀧神社』に行った時に階段を降りていくとそこには大きな那智の滝があって、その目の前には鳥居だけがあって。鳥居の奥に、社が無く、滝がある。それしかない。熊野市の花の窟神社でも、鳥居の向こうには巨大な岩壁が立ちはだかっていて、でもそれだけです。自然を崇拝し、そこに何かを感じた人たちは、最初は何も建物を作らなかっただろうと思います。鳥居もなかったと思います。それにとても衝撃を受け、感動して。でも例の沖縄文化論には『なにもないことの眩暈』というタイトルの章があったんです。自分の考察かと思っていたら、その感覚はしっかり太郎大先輩に植え付けられたものでした。それにしても素晴らしい表現です、感動で眩暈がするような気持ちがよくわかります。御嶽を目の前にしてそんなフレーズがポロッと口から出てくるような、いつかはそういう人になりたいですね」

次は東京で会いましょう! ©️岡本太郎記念現代芸術振興財団

展覧会 岡本太郎

大阪展

会期:2022年7月23日(土)~10月2日(日)

会場:大阪中之島美術館 4階展示室

東京展

会期:2022年10月18日(火)~12月28日(水)

会場:東京都美術館

愛知展

会期:2023年1月14日(土)~3月14日(火)

会場:愛知県美術館

公式HP:https://taro2022.jp/

DOORS

コムアイ

アーティスト

声や身体表現をするアーティスト。日本の郷土芸能や北インドの古典音楽に影響を受けている。主な作品に、屋久島からインスピレーションを得てオオルタイチと制作したアルバム『YAKUSHIMA TREASURE』や、奈良県明日香村の石舞台古墳でのパフォーマンス『石室古墳に巣ごもる夢』、東京都現代美術館でのクリスチャン・マークレーのグラフィック・スコア『No!』のソロパフォーマンスなど。水にまつわる課題を学び広告する部活動『HYPE FREE WATER』をビジュアルアーティストの村田実莉と立ち上げる。NHK『雨の日』、Netflix『Followers』などに出演し、俳優としても活動する。音楽ユニット・水曜日のカンパネラの初代ボーカル。

volume 03

祭り、ふたたび

古代より、世界のあらゆる場所で行われてきた「祭り」。

豊穣の感謝や祈り、慰霊のための儀式。現代における芸術祭、演劇祭、音楽や食のフェスティバル、地域の伝統的な祭り。時代にあわせて形を変えながらも、人々が集い、歌い、踊り、着飾り、日常と非日常の境界を行き来する行為を連綿と続けてきた歴史の先に、私たちは今存在しています。

そんな祭りという存在には、人間の根源的な欲望を解放する力や、生きる上での困難を乗り越えてきた人々の願いや逞しさが含まれているとも言えるのかもしれません。

感染症のパンデミック以降、ふたたび祭りが戻ってくる兆しが見えはじめた2022年の夏。祭りとは一体なにか、アートの視点から紐解いてみたいと思います。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた