- ARTICLES

- アーティスト 大澤巴瑠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.37

SERIES

2025.05.07

アーティスト 大澤巴瑠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.37

Edit / Eisuke Onda

独自の切り口で美術の世界をわかりやすく、かつ楽しく紹介する「アートテラー」として活動する、とに〜さんが、作家のアイデンティティに15問の質問で迫るシリーズ。今回はアートにおける「オリジナルとコピー」を鑑賞者に問いかけるアーティスト・大澤巴瑠さんのアトリエをたずねた。

アーティスト 鈴木ひょっとこ 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.36 はこちら!

今回の作家:大澤巴瑠

1997年⽣まれ、東京都出身。2020年に多摩美術大学美術学部油画科卒業、2022年に京都芸術大学大学院芸術研究科美術工芸領域油画科修了。デジタルの複製をアナログで複製することにより、価値の曖昧さを作品に仮託し、可視化した作品を制作。主なシリーズに、「onomatopoeia」と「消失と誘発」などがある。

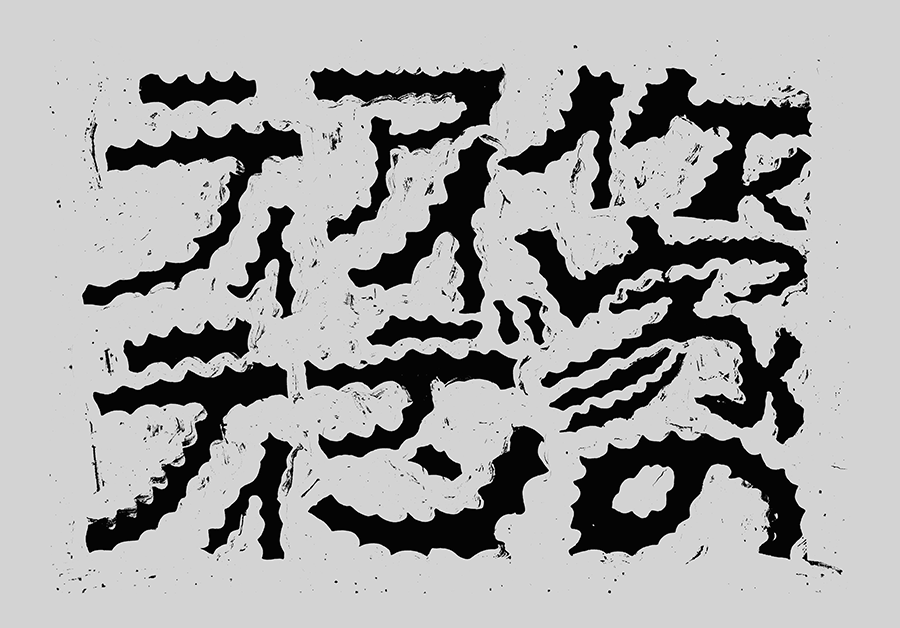

《onomatopoeia》990×700mm パネルにアクリル、銀箔、麻

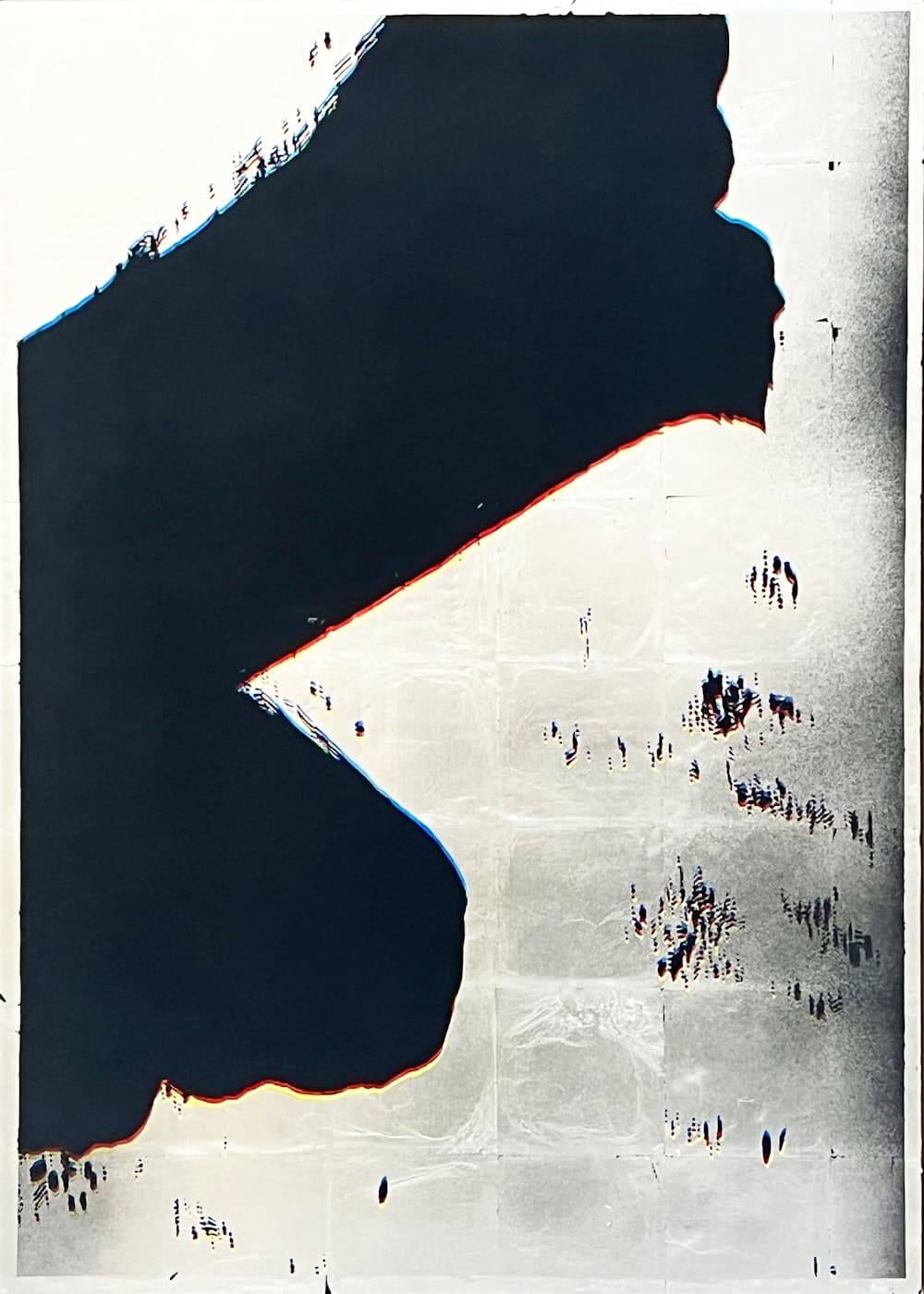

《身体による-Build-》1,697×1,200mm パネルにアクリル、墨、麻

大澤巴瑠さんに質問です。(とに〜)

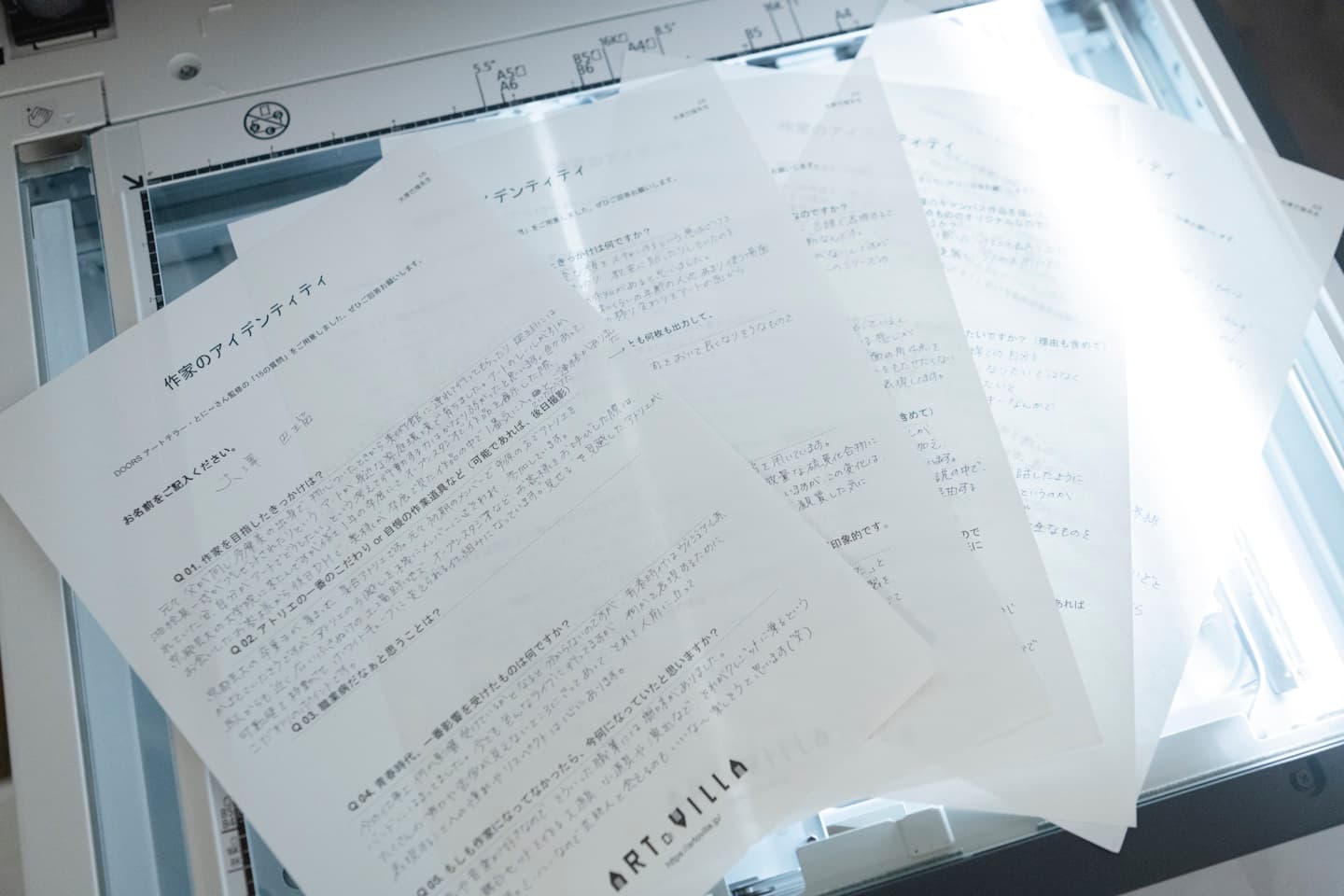

大澤さんの代表作の一つに、「onomatopoeia」シリーズというものがあります。コピー機のガラス面に直接インクを垂らすことで偶然にできた図像を印刷し、それをもとに自分の手でキャンバスに描くというシリーズ。他に誰もやっていない、たぶん思い付いてもいない制作技法です。彼女はその作品を通じて、アートにおける「オリジナルとコピー」の価値について鑑賞者に問いかけているのだそう。この連載の開始以来さまざまなアーティストに問いを投げかけてきましたが、投げかけられたのは初めてな気がします。「オリジナルとコピー」について考えれば考えるほど、大澤さんに質問したいことが溢れてきました。質問に質問で返すようで恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

Q01. 作家を目指したきっかけは?

もともと父が同じ多摩美の出身で物心ついたときから、美術館に連れていってもらったり、誕生日には画材や石膏像をプレゼントされたりという、アートが身近な家庭環境で育ちました。アートのレールが引かれていた分、「自分がアートの世界でどうしたい」という、考えて行動する力は全くありませんでした。色々あって京都芸大の大学院にきましたが修士1年のときに卒展にてオープンスタジオで展示をした際、お会いしたお客様から後日DMで奥様が卒展で見た作品の中で一番気に入っていましたとご報告をいただきました。それまで何者でもなかった私が何者にでもなれるんだ、と強く思いました。振り返ってみるとこの時が初めて自発的に「アーティストとして、この仕事でご飯を食べていきたい」「作家になりたい」と思ったきっかけです。

「幼い頃からアートは好きだったと思います。でもそれって、自分で発見した『好き』ではないんですよ。大学に入学すると同級生たちは作りたいものがハッキリとしていて、当時の自分は美大に入ることが目標だったので何をしたいのか考えていなかった。だから自分が何者なのか、分からなくなってしまったんです。学部時代はサボり気味でしたが、なんとか卒業して......って感じでした。進学して京都に行っても、まだ定まっていなかったアイデンティティですが、展示に来てくれた人が私の作品を『買いたい』と言ってくれたことが衝撃でアーティストだと自覚できました」

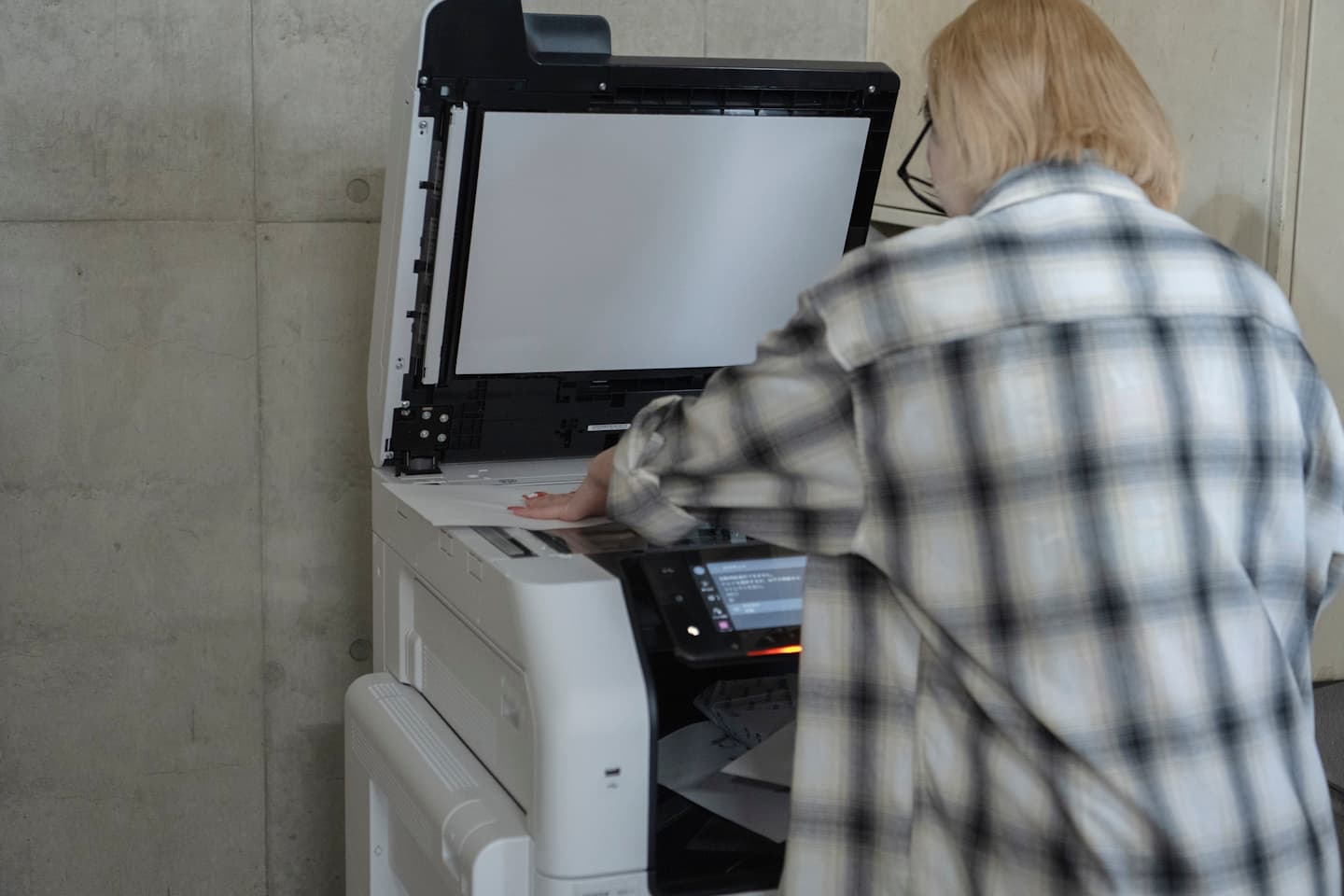

Q02. コピー機で作品を製作しようと思い立ったきっかけは何ですか?!

きっかけというか友人とコピー機に顔を挟んで変な顔をスキャンするという悪ふざけをしていました。印刷したデータでオリジナルTシャツを作ったり、教室に貼ったりしていたのをきっかけに、この行為って一見馬鹿馬鹿しいけど、考察の余地があると思いました。コピー機は大量生産の象徴だけど、現代を生きる私くらいの年齢の人ってあまり使う場面がそんなに多くはないのではないかな?と思います。この時代の移り変わりをアートの面からアプローチしようと考え、今に至ります。

「これは学部時代に制作した《shine》という作品です。『死ね』という文字をIllustrator上で大量に書いて、ぺったんこに圧縮して、それをキャンバスに描きました。『死ね』という意味が強すぎる言葉を隠すように描くということをしてみたかったんです。でもこれ、2010年当時のスマホで撮影するとモアレ現象で死ねって言葉が表示されるんですよ(笑)。大学の先生にも評価されたんですけど、そしたらこの作風から動けなくなって、新しい作品を生み出せなくなりました。京都に来てからも最初はこれを描いていました。ある時、文字を大量に書くのが大変だったので、コピー機を使ったらもう少し簡単に作れないかと考えてたんです。たぶん、それでコピー機を使って遊んでみようと思ったのかな」

Q03. コピー機から出力する作業は一発本番的ですか? それとも何枚も出力して、その中からベストなものをチョイスする感じですか?

何十枚、何百枚と印刷して直感でいいものや、時間を置いて良くなりそうなものをピックアップして、ストックしています。

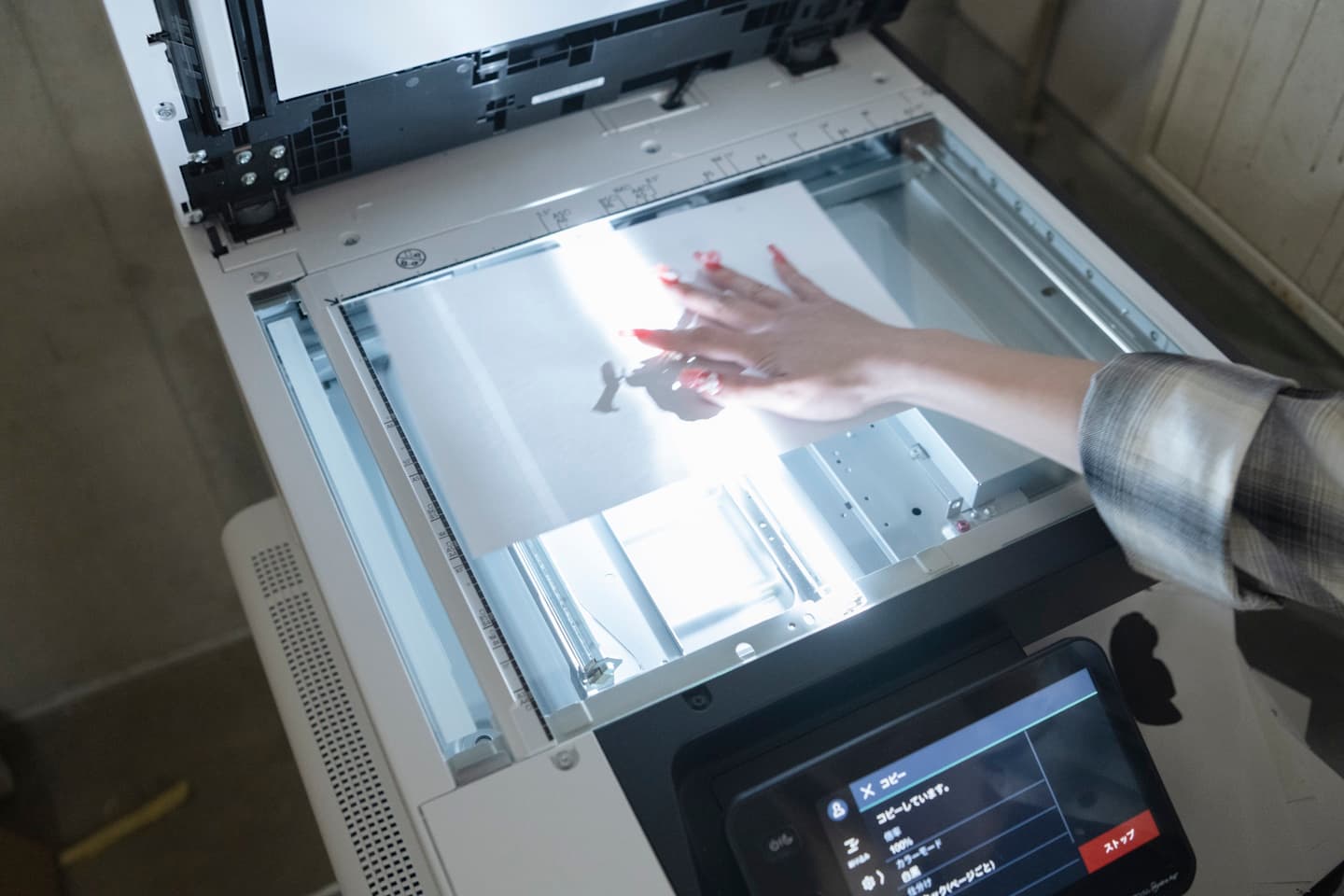

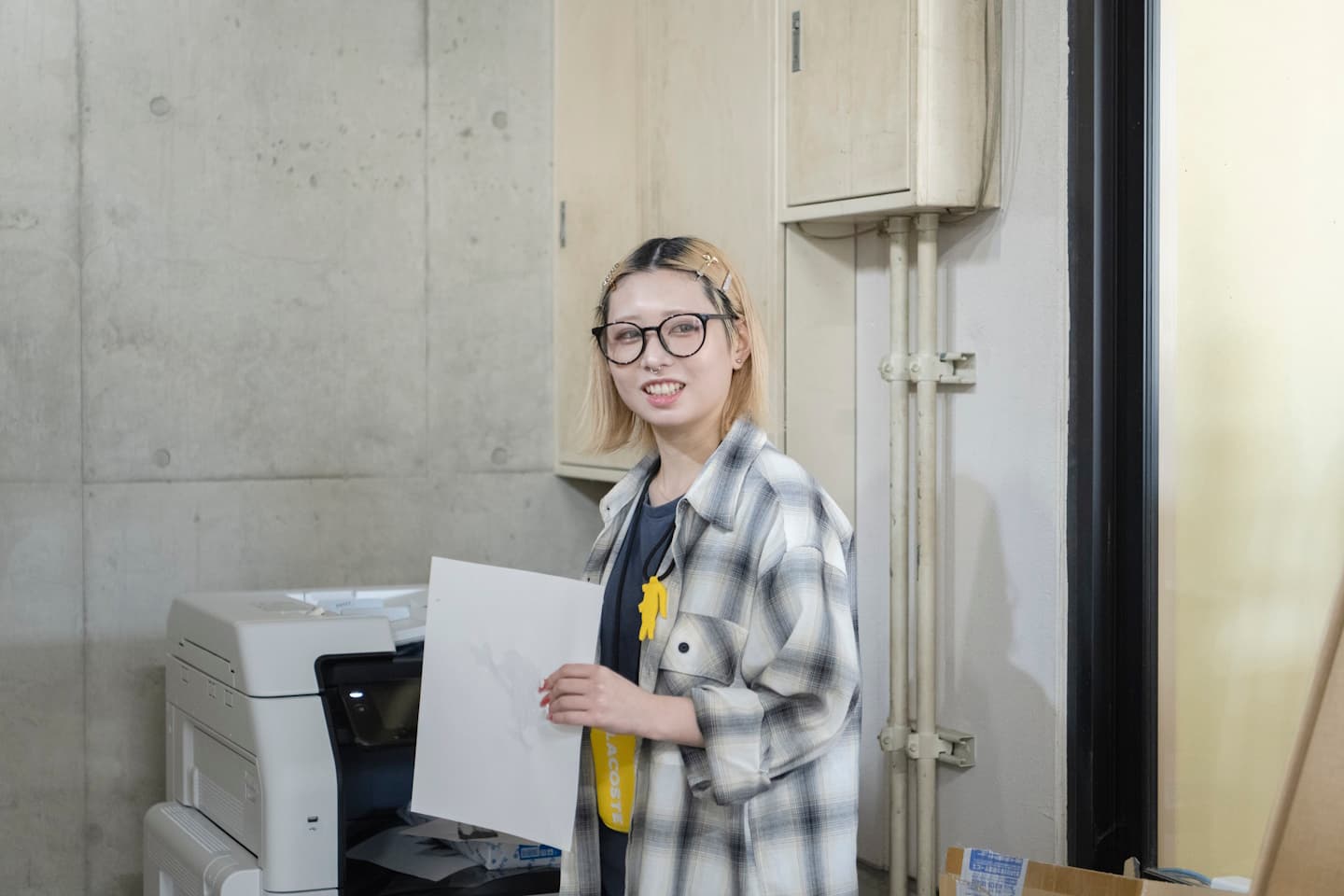

アトリエのコピー機で普段の制作を再現してもらった。写真上のように紙にインクを垂らしてそれが“乾いたら”コピー機に入れてコピーボタンを押す。続いてコピーが始まったら、その紙を自由に動かして、出力された紙を取り出して終了。「学生時代は学校のコピー機に直接インクを垂らしていたんですけど、今のアトリエにあるコピー機はリースしているものなので、それは叶いません(笑)。コピー機自体に強いこだわりはありません」

左が原本で、右がコピーして出力した紙。「紙の動かし方を変えてみたり、何度もトライしているので、1日中コピー機の前に立っている日もあります」

Q04. コピー機を使ったシリーズのタイトルは、なぜ「onomatopoeia」なのですか?!

コピー機にインクを垂らしたり、画面に歪みを与えたりする際の動きが言語で表現すると「ポタポタ」や「ザクザク」「サワサワ」「ベトベト」などといった擬音的行動なのです。この擬音ってすごく日本人独特の共通言語であり、答え合わせのしようがないのですが、できあがった印刷物はそういったオノマトペが可視化できていると思い、このシリーズのタイトルを「onomatopoeia」にしています。

『onomatopoeia』1,900×4,272mm パネルにアクリル、銀箔、麻(屏風)

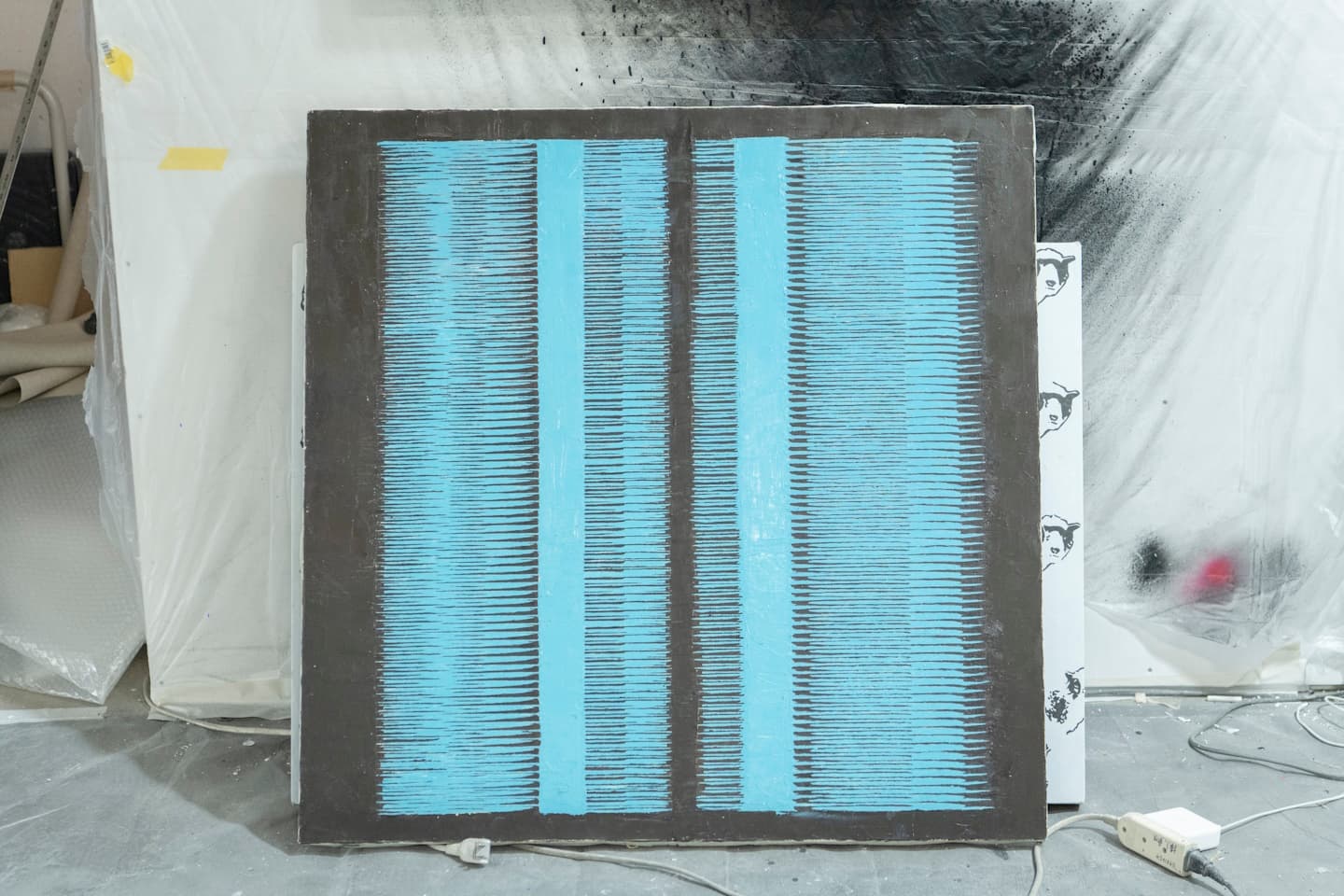

Q05. 図像を銀箔の上に描くのはなぜですか?!

コピー機の露光するときに動く光を画面上で再現したくて、銀箔を用いています。他にもメタリックな素材をいくつか試しましたが、銀は空気中の微量な硫黄化合物により、黒ずみが発生します。これをネガティブに捉える人もいますが、この変化は支持体が生きていると私は考えます。また、カメラで撮影したものを鑑賞した気になるより、肉眼で見ることが勝るようにしていたいと思っています。

Q06. 作品の側面は麻の地をそのまま活かしているのが印象的です。その狙いを教えてください。

よく作品を見ていただいた方に言われることが「シルクスクリーンか印刷かと思った」と言われることが多いのですが、印刷したものを描くというアナログ的複製をしているからこそ、見た時にそれが「絵画である」という違和感を感じていただきたく、側面を麻のままにしています。

「あまり気づかれないこだわりとして、私はパネルに麻布を貼っているのですが、パネルってキャンバスと比べてすごく厚みというか、重みというか詰まっている感じがあるのです。キャンバスにない角張った感じがどうしても発生してしまうので、画面の角四点を少し削って、丸みを帯びさせています。銀箔を貼る過程があるので、画面に弛みをもたせたくないので、パネルを使用していますが、キャンバスのようなかっちりとしてなさをパネルで表現しています」

Q07. アトリエの一番のこだわりor自慢の作業道具など

京都芸大の卒業生が集まった集合アトリエです。元々初期のメンバーで京都の市原のほうでアトリエを構えていたそうですが、アトリエの引っ越しを機にメンバーに誘っていただき、参加しています。駅からも近く広い吹き抜けの工場跡地で、オープンスタジオなどお客様をお呼びした際は可動壁を移動させ、ホワイトキューブに変えられる仕組みになっています。見せることを見越したアトリエがこだわりポイントです。

大澤さんのアトリエスペース。壁には原画や作品などがズラリ

Q08. 職業病だなぁと思うことは?

「消失と誘発」シリーズから翻訳"AIアプリ”を使用しているのですが、文字に見えそうな線や、記号に見えそうな羅列にはつい翻訳カメラを向けてしまいます。他にもChatGPTで何かと調べることが多いのですが、その影響で新しい作品も生まれました。

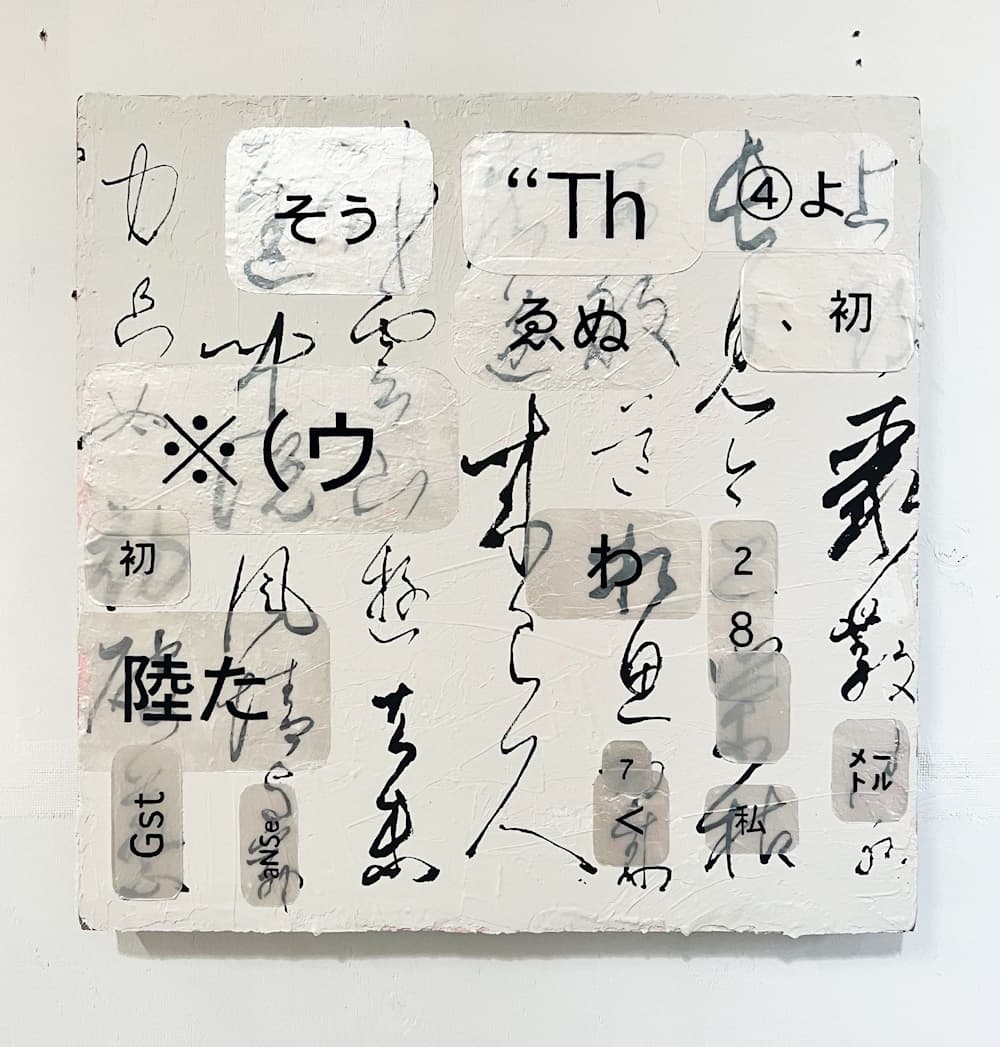

翻訳AIアプリを使って、日本の崩し文字などを読み込みそこで発生するエラーを絵にする。「崩し文字専門のアプリを使えばちゃんと翻訳されるんですけど、そうじゃないアプリを使って、日本語から日本語に翻訳してみるとこうなります。AIもまだまだ不完全なものなので、最近はそれを意識して作品制作を試みています」。写真は《消失と誘発-玉泉帖-》500×500mmパネルにアクリル、墨、麻

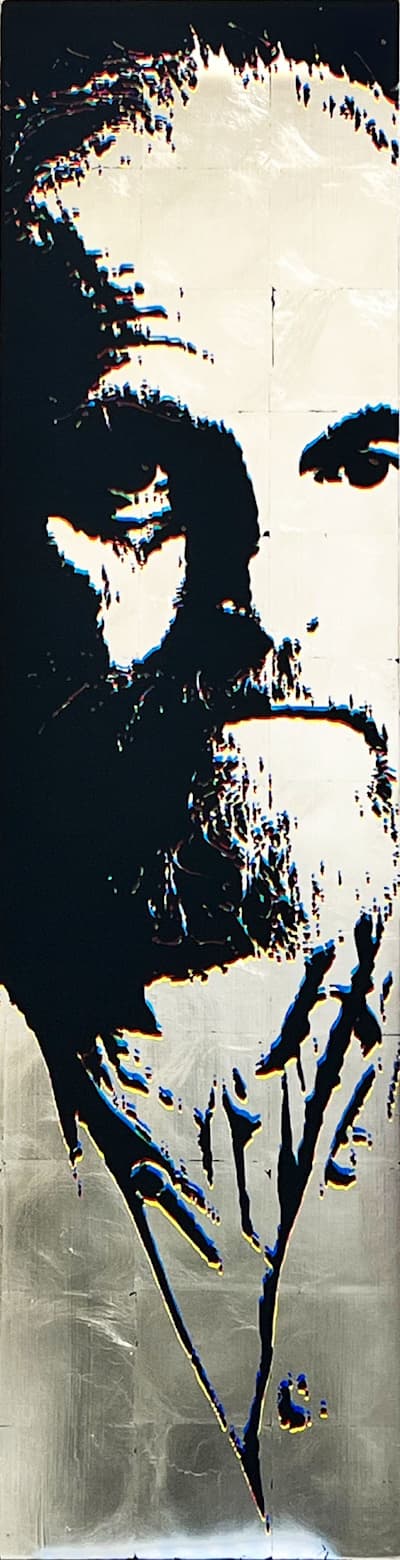

「活版印刷の技術を発明したのはグーテンベルグというのは有名な話じゃないですか。じゃあ、カラー印刷を発明したのは誰なんだろう?と思ってChatGPTに聞いたら、『18世紀初頭のフランス人であるヤコブ・クリストフ・ルドルフが作りました』と答えたんです。でも調べてみると、そんな人は存在しないんですよ(笑)。ソースを聞いても教えてくれなくて。そのエラー情報をもとに画像生成ソフトで生成したのがこの男性。この人を描いたのが『null』というシリーズです」。写真は《null》1,200×400mm パネルにアクリル、銀箔、麻。

Q09. 青春時代、一番影響を受けたものは何ですか?!

今の仕事上、何か影響を受けているのかとなると分からないわからないのですが、青春時代はヴィジュアル系バンドにハマっていました。今でもいろんなアーティストのライブに行っていますが、何かを表現するためにたくさんの努力や苦労が見えないところにきっとあって、それを人前に立って表現することへの憧れやリスペクトがあります。

Q10. 頭や身体を休める際のリフレッシュ法は?

映画を観たり、旅行に行ったり、友達とお酒を飲んだりしています。映画はホラー映画を観るのが、いいリフレッシュです。自分と関係のない世界線なのでストレスからの現実逃避になっています。国内旅行や海外旅行に行くのも好きです。美味しいものを食べたり、未経験に挑戦してみたり。リフレッシュのためにと思ってパソコンを絶対持っていかないぞと毎回思うのですが、結局不安で持っていってしまいます。

Q11. コピー機から出力された印刷紙も、大澤さんが生み出した作品と言える気もするのですが、それを作品として発表したことはありますか? 大澤さん自身は、その印刷紙に「価値」があると考えていますか?

過去に展示で発表しています。出力された印刷紙を原画としていますが、その原画をコレクションいただいた場合、その原画をもとにした絵画作品はその後描いておりません。私はどちらにも異なる価値が存在すると考えておりますが、多くの人は描いていない原画に対して価値が低いと感じるようです。作家が「手を加えた」「肉筆で描いた」それだけに価値を見出すのは疑問を持ちつつも、曖昧な価値観が当たり前のように存在し、面白いなと思います。

Q12. 一度制作したキャンバス作品と、まったく同じ図像のキャンバス作品を描いたことはありますか? その場合、どちらもそれぞれ1点もののオリジナルなのでしょうか? 一方は、複製ということになるのでしょうか?

何度かあります。大きさを変えて描いたり、トリミングして描いたりすることもあります。私は全てがオリジナルと考えています。この行為は複製というものを用いて一回性があるというパラドックスが発生していると考えます。

《⾝体による-Scrap&Build-》の試作を見せる大澤さん。「この作品ではクローン技術で最初に生まれた羊のドリーをモチーフにしました。有名なドリーの写真をA4サイズに出力して、何度も写真をなぞって描いて紙に転写させるという作品です。どんどん、線がダブってデフォルメされていく感じが面白いなと思いました」

Q13. 世の中にあるものを何でも複製できるとしたら、何を複製したいですか?

「私」自身です。すごく極端な妄想癖があって違う世界線での自分をよく妄想しています。自分が理想の自分になりたいわけではなく、そんな自分を見てみたい、考え方や感じ方を今の自分と共有したいと思います。複製できるならいろんなパターンの自分をショートカットキーなんかで切り替えたいです。

あと、AI同士が独自の言語で話したように新しいコミュニケーションをしてみたいです。高校生のころ「バビ語」というのが流行っていたのですが、それと似たようなことがしたいです。きっと新たな言語や新たなコミュニケーションにはバグが発生すると思います。そういった不完全なものをいろんな視点で考えて作品にしたいです。

「コピー機もAIもそうですがエラーを起こすようなことばっかりやっているんです(笑)。最近、SNSでペットを擬人化するのが流行っていますが、ああいうのも気になりますね」

Q14. もっとも影響を受けたアーティストは誰ですか?

ペインターで影響を受けたというか、好きなペインターはクリストファー・ウールが好きです。媒介を経て制作するプロセスは、完成したものに加え、プロセスの中で起きた失敗やノイズも作品にするということに影響を受けていると思います。

あとはペインターではないのですが、村上春樹の『スプートニクの恋人』という小説の中で『理解は誤解の総体にすぎない』という言葉があります。今の機会や何かを経由することで意図せず、変容してしまうという制作理論の核となっています。

他にもチャールズ・チャップリンの“Imagination means nothing without doing”。『行動を伴わない想像力はなんの意味も持たない』という言葉にも影響を受けました。やらないための言い訳をする自分が嫌いで、まずはやるためのエンジンをかけようと、迷ったときや不安なときは必ずやってみようと自分のモットーにしています。

Q15. もし作家になってなかったら、今何になっていたと思いますか?

映画や音楽が好きなのでそういった職業には興味がありました。テレビの舞台セットを作る大道具や小道具、演出など、それがクレジットに載るのも憧れます。ミーハーなので芸能人と会えるのも「いいな〜」「楽しそうだな〜」なんて思います(笑)。

もちろんそんなことはないと信じてはいましたが。ほんの少しだけ、質問への回答を何かのコピペで済ませる、あるいはChatGPTに代返されるかと思っていました(笑)。

ちゃんと自身の言葉で答えて頂き、それもたっぷりと答えて頂きありがとうございました。回答を通じて、大澤さんの人となりを把握した上で、改めて作品を鑑賞するとなおさら興味深いですね!コピーされたものに血が通い、オリジナルと同じくらいに、いやオリジナルよりも生き生きと感じられました。これからも大澤さんを通じて、どんな作品が生み出されるのか楽しみにしています。ヤコブ・クリストフ・ルドルフが、いつか『やりすぎ都市伝説』で取り上げられるのも楽しみにしています。(とに〜)

Information

グループ展「Blurred Realities ~儚き境界」

■会期

2025年5月22日(木)~5月28日(水) ※最終日18時閉場

営業時間:10:30~20:30(最終日18:00閉場)

■場所

Artglorieux GALLERY OF TOKYO

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5階

入場料:無料

ARTIST

大澤巴瑠

アーティスト

1997年⽣まれ、東京都出身。2020年に多摩美術大学美術学部油画科卒業、2022年に京都芸術大学大学院芸術研究科美術工芸領域油画科修了。デジタルの複製をアナログで複製することにより、価値の曖昧さを作品に仮託し、可視化した作品を制作。主なシリーズに、「onomatopoeia」と「消失と誘発」などがある。

DOORS

アートテラー・とに~

アートテラー

1983年生まれ。元吉本興業のお笑い芸人。 芸人活動の傍ら趣味で書き続けていたアートブログが人気となり、現在は、独自の切り口で美術の世界をわかりやすく、かつ楽しく紹介する「アートテラー」として活動。 美術館での公式トークイベントでのガイドや美術講座の講師、アートツアーの企画運営をはじめ、雑誌連載、ラジオやテレビへの出演など、幅広く活動中。 アートブログ https://ameblo.jp/artony/ 《主な著書》 『ようこそ!西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ』(誠文堂新光社) 『名画たちのホンネ』(三笠書房)

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた