- ARTICLES

- 大阪万博に行くならフンデルトヴァッサーを見てから / 連載「街中アート探訪記」Vol.39

SERIES

2025.04.16

大阪万博に行くならフンデルトヴァッサーを見てから / 連載「街中アート探訪記」Vol.39

Critic / Yutaka Tsukada

私たちの街にはアートがあふれている。駅の待ち合わせスポットとして、市役所の入り口に、パブリックアートと呼ばれる無料で誰もが観られる芸術作品が置かれている。

こうした作品を待ち合わせスポットにすることはあっても鑑賞したおぼえがない。美術館にある作品となんら違いはないはずなのに。一度正面から鑑賞して言葉にして味わってみたい。

今回訪れたのは大阪夢洲の万博会場からも近いフンデルトヴァッサーが手掛けたごみ焼却施設である。環境保護活動家としても知られるフンデルトヴァッサーがここに込めた思いとは何か。

前回は小松美羽の彫刻を堪能!

大阪万博会場の近くにすごい建物がある

『大阪広域環境施設組合 舞洲工場』フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー 2001年

塚田:今回は万博会場の目と鼻の先にある、ゴミ処理場(大阪広域環境施設組合 舞洲工場)にやってきました。

大北:前回の小松美羽作品の辺りから万博の夢洲へと渡る道があるんですけど、ここはその中間にある舞洲ですね。大阪に住んでたときにこの辺に来るとなんか変な建物が見えるぞという意識はあったんですよね。フンデルトヴァッサーという人らしい、という話も聞いてました。

塚田:2001年に建てられたものだそうです。

大北:今日遠くから見えた時も歓声を上げましたが、近くで見るとさらに圧倒されますね。

塚田:地下2階、地上7階建てですから。中の見学ツアーを申し込んでるので行きましょう。

大北:いや~見応えありましたね。内部もフンデルトヴァッサーらしいしゴミ処理場自体も見せてもらえるし。見に行くなら申し込んだほうがいいやつでした。

塚田:気さくな職員さんにつきっきりで、映像も見せていただいて。外観を見ながら話しましょうか。

画家が手掛けたごみ焼却施設

大北:フンデルトヴァッサーというその名前の語感のよさから覚えていたんですが、どういう人なのかはよくわかっていないんですよ。

塚田:実はアーティストネームなんですね。ほんとのファミリーネームはシュトーヴァッサーさんです。

大北:本名の語感よくなかった…。

塚田:スラブ系言語で「百」を表すStoを、同じ意味のドイツ語「フンデルト」に書き換え、「水」を表す「ヴァッサー」と合わせたそうです。

大北:ふーむ、百水さんと名乗り始める感じですかねー(※実際、日本では号として「百水」と名乗ってたそうです)。

塚田:さてさて、フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーは1928年生まれで2000年に亡くなったオーストリア出身の芸術家です。画家なんですが、建築家としても知られてます。

大北:出発は画家なんだ。この工場のイメージ図がありましたが、直接フンデルトヴァッサーが図面引いたりはしてないんですね。

塚田:イメージ図をもとにフンデルトヴァッサーの事務所のチームによって彼の指示や意向のもとに作られてるということでしたね。

人間と自然との調和を目指した

塚田:作品の特徴としては見てのとおりカラフル。そして有機的ですよね。

大北:有機的って「健康に良い」みたいなイメージありますけど、ほんとは各々が生命体のように独立してて、それでいてうまく全体が調和してるみたいなことですよね。

塚田:そうです。この建築もそういった考えに従って、自然のように有機的だし、窓の形もまちまちですよね。

大北:バラバラだけど、全体でみればなんか調和してますね。

塚田:ですね。それは作品内だけでもなく、人間と自然の調和がフンデルトヴァッサーにとっての大きなテーマなんです。なので壁は一部ツタに覆われているし、建物は緑と一体化しています。

大北:職員さんの説明でもこの建物には1つとして同じものはないって言ってましたね。

塚田:自然界にはどれひとつ同じものはないという考えからですね。

大北:それって窓とかにしてもそうなんですか。

塚田:そうですよ、今見てますけど、本当に全部違ってます。

大北:うわー。行き当たりばったりで作るにはいいかもですけど、計画的に作るの大変だ。

塚田:建築法の絡みで外付けのエレベーターができなかったって話も職員さんからありましたけど。法律的なものとの兼ね合いはは色々あるんでしょうね。

大北:作ってる人は、あ、しまった、この窓の形さっきも作ったわ、とかなりそうですよね。

塚田:これ作るの大変ですね。ほんと。

大北:作るの大変ですね。一つずつ違う。

渦巻きに込めた循環への思い

塚田:壁面の赤と黄色のストライプは、工場内部で燃焼する炎をイメージしたものだそうです。

大北:こうした建築物でも絵を描くみたいな感じがあるんでしょうかね

塚田:だと思いますね。これはつくづくフンデルトヴァッサーの思想がソフト、ハードともに具現化したような建築ですよ。高温で焼却することで環境ごみを無害化しているわけじゃないですか。

大北:自然に還すために。高温で燃やすことでダイオキシンとかの発生を抑えるって言ってましたね。

塚田:無害化してまた大気に放出する。そういう意味でこの煙突は、アートとサステナビリティが一体となっている象徴にも見えます。

塚田:ここはゴミを燃やすときのエネルギーで発電もしていて、年間約1億kWh、3万世帯分の発電になるそうです。余った電力を販売することで循環経済が実践されてる。

大北:サーキュラーエコノミーだ。

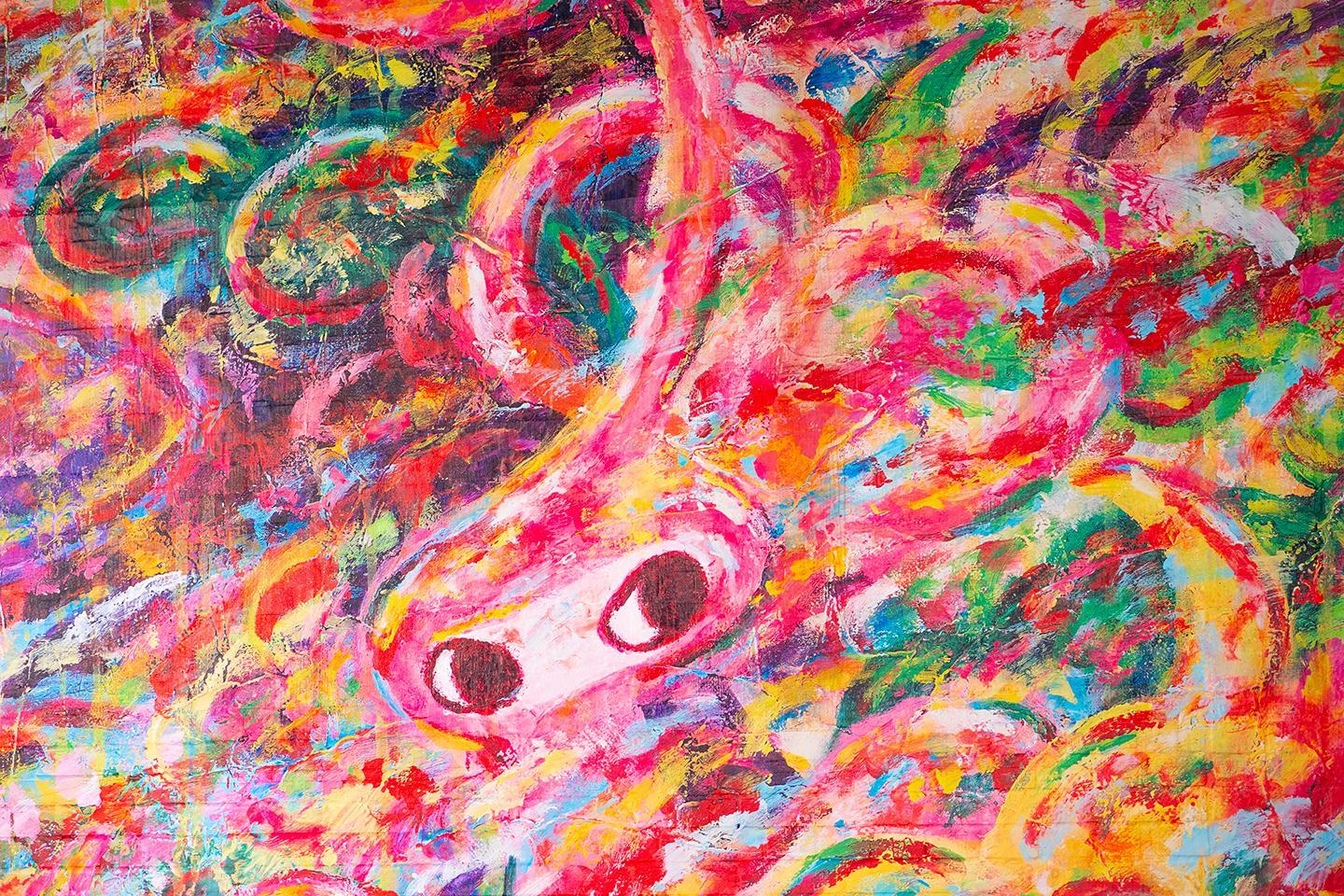

塚田:そういう循環性が思想としてあって、それが視覚的にも表現されている。例えばフンデルトヴァッサーは渦巻きをよく描いていて、シグネチャーにもなっているんです。

大北:ぐるぐるなのは循環性なんだ

塚田:そんなモチーフを通じて環境に対する配慮をメッセージとして発していた。そんな考え方を持ってた人がゴミを無害化する施設の外観を作ってる。ソフトとハードががっちり手を組んで一体化してます。

反・モダニズム建築としてのフンデルトヴァッサー

塚田:建築の話をすると、これって唐突に奇抜なことをしたわけではなく、モダニズムに対するカウンターにもなってるんですよ。見せてもらった映像で、フンデルトヴァッサーが手掛けたゴミ処理場の改装前/改装後の姿がありましたよね。あれがまさしくそうなんです。

大北:シンプルな鉄筋コンクリートのゴミ処理場が、いきなりフンデルトヴァッサー化したやつですね。

塚田:そうです、無機質なモダニズムの様式に則った建物が一気に。モダニズムといえば直線や幾何学なんですけれども、フンデルトヴァッサーってそもそも直線がダメという考え方なんです。

大北:え、直線ダメなんですか? 建築なのに? すごくないですか?

塚田:すごいですよ。「直線は人類を破滅に導く」という発言まで残してるぐらいですからね。

大北:ええーっ。過激だ。

大北:そういうのも全部、自然に根ざそうみたいな話なんですかね?

塚田:根ざすというよりかは共生です。根ざしてたら色とりどりにしないし、そもそも建物作らないですよね。だんだんツタに覆われて、木も成長して、最終的に建築と自然が一体化するような長期的なビジョンを持っているんです。

大北:なるほど。そして直線を禁止して。

塚田:それもモダニズムの存在が大きいからこそ、カウンターのキャッチコピーとしてあえて大きく言ってるんだと思います。

大北:ですよね、フンデルトヴァッサーの筆箱には定規とか入ってるでしょうし。

塚田:20世紀の後半っていろんな国で公害問題があって、日本も例外なく問題になってたわけですよね。伐採が進んで緑が減ってるという問題も20世紀後半。

モダニズムを乗り越えるために

大北:職員さんのお話ではフンデルトヴァッサーの考え方に則って、ツタとかはできるだけそのままにしてあるそうですね。植栽もぼうぼうに伸ばしっぱなしで。

塚田:屋上に緑が植えられてますよね。実はモダニズムとフンデルトヴァッサーは対立的に考えられるんですけれども、これはその続きなんです。

大北:あれ? 木とか植えるのはモダニズム的なんですかね?

塚田:そもそもなんですが、なぜモダニズムが直線で合理的な建物作ったかっていうと、建築を一般化するためだったんですよね。

大北:建築が一般的ではない?

塚田:はい。ちゃんとした家を持てる人って、近代以前は裕福な人の特権だったわけですよ。それを団地とか合理的な建築で多くの人に提供した。これは建物を民主化して、普及させるための、モダニズムの課題だったんですよ。

大北:たしかに。一番たくさん安く作るためには直線使う必要がありそうですね。

塚田:均質化して。でもそれだとそれまでにあった田園の生活って失われるよねという問題意識はモダニズムも持ってたんです。ル・コルビュジエというモダニズムの建築家がいるんですけど。

大北:おしゃれな家といえばみたいなイメージでした。

塚田:コルビュジエも「量産家屋」という文章で屋上庭園について言及していたり、都市と自然をどう調和させるのかというのはテーマだったんですね。フンデルトヴァッサーの屋上を緑で埋めようっていうのは、実はモダニズムとの連続性を見出すことができる重要な特徴だと解釈できるでしょう。

大北:なるほど、カウンターだと思われてるけどその先でもあると。

塚田:そうです、フンデルトヴァッサーはモダニズムと完全に対立しているわけではないんです。モダニズムができれなかったことを吸い上げて、大きく展開しようとしていた。造形的にも直線を廃するのは反モダニズムのようだけれども、むしろモダニズムを乗り越えようという考え方として捉えることもできる。

大北:金の玉をたくさん配置するのはすごく特徴的ですよね。純金が97%の金色1号で、という厳しい指定があると職員さんが言ってましたがもはや金箔ですよね。装飾なんですかね。

塚田:もちろん装飾的な役割も期待されてると同時に、勇気、希望、平等というメッセージも含まれていると。全部で100個くらいあるようです。

大北:宮殿っぽい印象もありますね。

塚田:多分、模様の遊びの延長線上の装飾的なものだったのでは。そもそも渦巻きだったり、丸や四角の抽象的な形の集まりもたくさんある。グスタフ・クリムトだったりウィーンの画家は装飾的なところがちょとありますね。近代以前のヨーロッパの宮殿は、モダニズム建築と違って装飾を切り捨てていない。

大北:たしかに装飾は大量生産の対極だな~。

建築界の異端なのか

大北:世界中から見学に来ると職員さんが言ってましたが、世界的な人気なんですかね。

塚田:やっぱり出身地であるオーストリアにファンが多いんじゃないでしょうか。

大北:そうか、そもそも世界的な建築家っていろんなとこに作品作りますよね。

塚田:ただモダニズム建築の流れからすると、傍流には当たりますね。やっぱりコルビュジエとかフランク・ロイド・ライトとかの流れの延長線上に、ダニエル・リベスキンドとかレム・コールハースだとかザハ・ハディドとかがいるとして。

大北:ビッグネームが。

塚田:いわゆるグローバルな建築界の王道という文脈ではそんなに言及はされないですね。おそらくなんですけれども、正確な図面を引けるタイプではなかったんじゃないかなとは思います。

大北:絵を描いてこんな感じで作ってくれよと。

塚田:やっぱり画家としても評価されているということが正統的な系譜として見られてない理由にあるかもしれません。

大北:なるほど、そういう面でも前回の小松美羽と同じくフンデルトヴァッサーも岡本太郎的な感じがありますよね。大阪の芸術といえば、の。

塚田:岡本太郎かはわからないですが、でもフンデルトヴァッサーに依頼したきっかけとして、当時の大阪の市長が気に入ったって話をされてましたね。

フンデルトヴァッサーが大阪にある理由

大北:当時の大阪市長の磯村隆文さんがオーストリアに行った時に、ゴミ処理工場を視察して、これと同じものをと声をかけたそうですね。

塚田:磯村元市長ってのは、ザ・大阪みたいな人だったんですか?

大北:90年代とかの大阪が景気良かった時代の市長ですよね。公約でたくさんの集客施設を作ったそうですがこれもその流れなんでしょうね。

塚田:これが作られた背景としては、大阪の2008年オリンピック招致計画も絡んでいるようなんです。会場はここ舞洲の予定で、そのためにランドマークとして作られたのがこの工場とすぐそばにある下水汚泥処理場舞洲スラッジセンターだったわけです。

大北:なるほど、で、今度はお隣の夢洲で万博が行われるっていうことですよね。これも見に来たらいいなあ。

塚田:そうですね、時間はたちましたが、巡り巡って当初の目的は達成されるわけです。

すぐ隣にある舞洲スラッジセンターが見える

大北:舞洲スラッジセンターもすぐ隣にあるし。

塚田:ちなみにフンデルトヴァッサーデザインの建物は日本に4つあって、あと2つは大阪市の子どものための施設キッズプラザ大阪と、東京のTBS敷地内に置かれた「21世紀カウントダウン時計台」だそう。大阪に3つあるんですね。

大北:もう大阪人が好きなのは言い逃れできないですね。

塚田:大阪の人はやっぱりこういうカラフルなやつが好きなんですか?

大北:それはそうですよ。小松美羽にしてもそう。「パワーもらえるねん」と言う母の姿が目に浮かびますよ。

塚田:磯村元市長は建築として、絵画として、ってところまでは考慮してなかったでしょうけど、直感的に惹かれる所があって選んだんじゃないかと。

大北:ちょっと関係ないこと考えてまして、小松美羽とも近いなーと。原始宗教みたいなところと繋がってますよね。岡本太郎、小松美羽、フンデルトヴァッサー、大阪らしさって意外と原始宗教的なところがやっぱあるんじゃないかな。

塚田:大阪人のメンタリティとして原始的なものはずっと生き続けていると。

大北:大阪のおばちゃんは派手、というのも原始宗教がちょっと好きなんじゃないかな。

大北:万博に来た人はこれも見るでしょうね。

塚田:もう絶対に「あれはなんだ」ってなりますからね。

大北:これがル・コルビュジエだと目立ちにくいですよ。見かけた人が吸い寄せられるなら、お金はかかるだろうけど、作っとくと何十年とか100年ぐらいちょっといいことがありますね。

美術評論の塚田(右)とユーモアの舞台を作る大北(左)でお送りしました

DOORS

大北栄人

ユーモアの舞台"明日のアー"主宰 / ライター

デイリーポータルZをはじめおもしろ系記事を書くライターとして活動し、2015年よりコントの舞台明日のアーを主宰する。団体名の「明日の」は現在はパブリックアートでもある『明日の神話』から。監督した映像作品でしたまちコメディ大賞2017グランプリを受賞。塚田とはパブリックアートをめぐる記事で知り合う。

DOORS

塚田優

評論家

評論家。1988年生まれ。アニメーション、イラストレーション、美術の領域を中心に執筆活動等を行う。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド 文字・イメージ・思考の探究のために』(グラフィック社、2022)など。 写真 / 若林亮二

新着記事 New articles

-

INTERVIEW

2025.12.24

前田エマとユンボムが観る、『いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年』。アートやカルチャーが繋いできた、互いの文化

-

SERIES

2025.12.24

【前編】現代アーティストの創作を支える信楽焼の工房「丸倍製陶」へ / 連載「作家のB面」 Vol.38 西條茜

-

SERIES

2025.12.24

【後編】工芸が教えてくれる、身体の実感 / 連載「作家のB面」 Vol.38 西條茜

-

NEWS

2025.12.19

大丸東京店で憧れの名作が特別価格でそろう、年末年始の名物催事「大絵画福福市」が開催!

-

SERIES

2025.12.17

重なる、思う、思い浮かべる 〜gallery TOWED&貯水葉〜 / 小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ” Vol.9

-

SERIES

2025.12.17

代々木駅高架下ロッカクアヤコの壁画は何を見ているのか / 連載「街中アート探訪記」Vol.47