- ARTICLES

- 【後編】現代ガストロノミーとアートの共通点って? / 連載「作家のB面」Vol.23 永田康祐

SERIES

2024.06.26

【後編】現代ガストロノミーとアートの共通点って? / 連載「作家のB面」Vol.23 永田康祐

Text / Shiho Nakamura

Edit / Eisuke Onda

Illustration / sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話しを深掘りする。

今回登場するのは現代アーティストの永田康祐さん。前編では注目の現代ペルー料理店〈MAZ〉でコースを堪能。後編では作品制作や現代のガストロノミーの潮流をテーマに話を聞いた。

料理をテーマにアート作品を作る理由

前編に引き続き、ペルーの現代ガストロノミーを提供する〈Central〉の姉妹店〈MAZ〉(東京・紀尾井町)からお届けする。写真下は今回のコースで使われたさまざまな形の皿

――前編ではMAZでコース料理を堪能しましたが、このお店は永田さんの作品《Feasting Wild》のアイデアにもなっていると聞きました。それはどんな点においてですか?

料理をコースではなくセクションと捉え、1セクションに複数皿で一つのことを表現するというCentralやMAZの提供の仕方に影響を受けて、《Feasting Wild》でもセクション制の構成を採用しました。たとえばかつて彫刻は台座に乗せるものという前提や規範があったように、フランス料理の規範では、アミューズ、オードブル、ポワソン、ヴィアンド、デセール……といった名を付された一皿一皿が順番に出てくるものとされていて、多くの場合はそこから大きく外れることはありません。そこでは必然的に「一皿」という表現の単位が、「台座と彫刻」みたいに前提化されている。でも、CentralやMAZでは、一つの生態系を表現するっていうコンセプトを突き詰める過程で、その規範が解体され、一つのセクションで一つの生態系という表現の単位が生み出されているところにハッとさせられました。

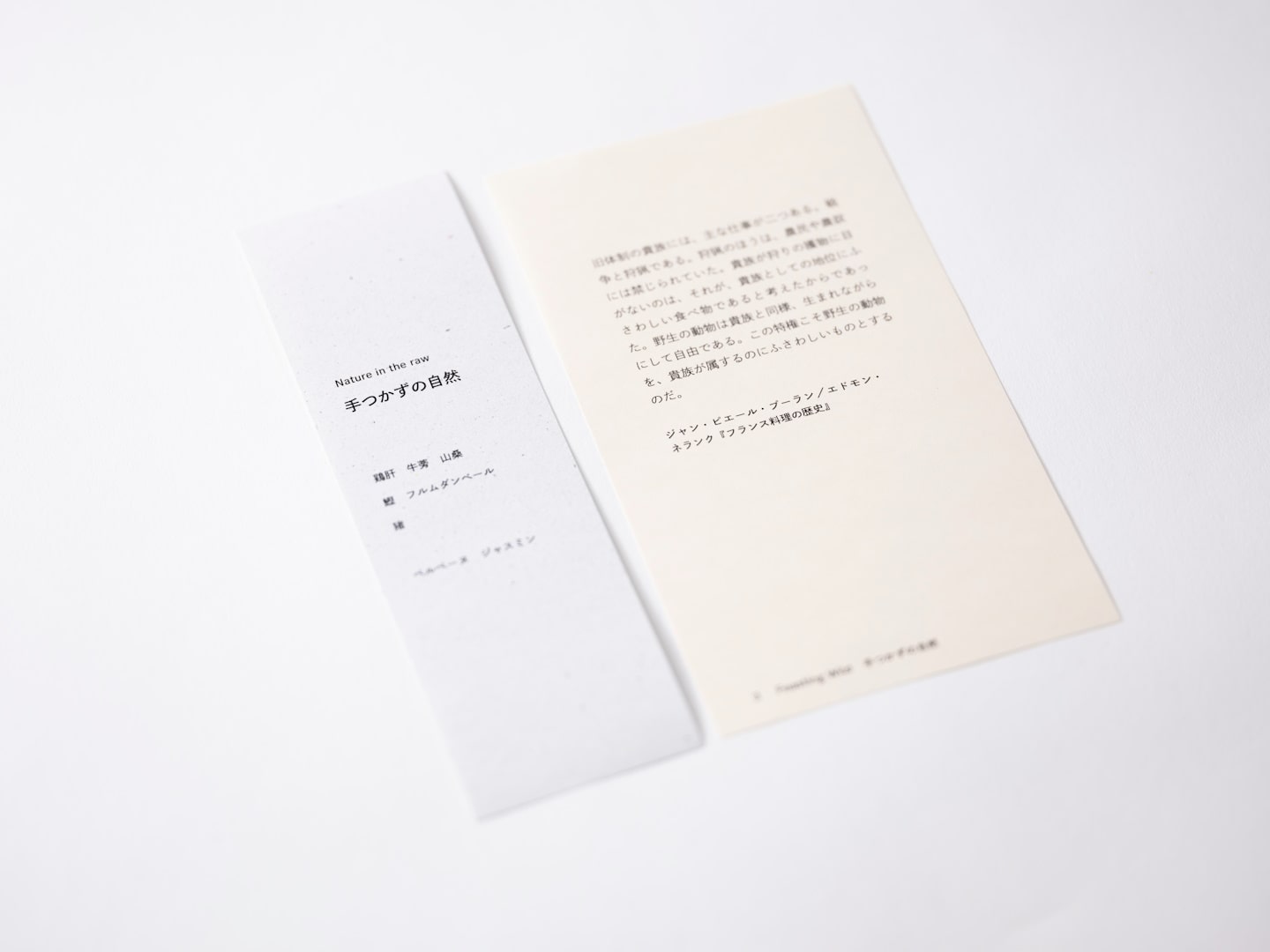

展示する土地のフィールドワークを経て制作したフルコースの作品《Feasting Wild》。写真上はアメリカナマズを使用した「野良になる」、写真下はアミューズ「手つかずの自然」《Feasting Wild》2021/ karch/ 石川/撮影:奥祐司

《Feasting Wild》では、自然と人為の絡まり合いの中で、支配/被支配ないしは主体/対象といったものがどのように双方向的な関係を構築しているのか、さまざまな視点から描き出すことを目的にしています。僕たちはしばしば「手つかずの自然」みたいな言葉を使いますが、人間の影響を逃れたまったくの手つかずの自然なんて、少なくとも人間がアクセス可能な範囲ではほとんどないと言っていいと思います。手つかずの自然という概念は、ある種、人間の影響を無視、あるいは隠蔽したフィクションに過ぎないのではないかと。その視点をもとに「手つかずの自然」「家畜化」「野良になること」「条件付きの自然」「荒れ地」といった5つのセクションを設けて、各セクションで複数のメニューを作りました。本の章みたいなイメージでもありますね。

フルコースと共に配られるキャプションにセクションのテーマを示す本の一節や食材・料理の解説が記されている《Feasting Wild》2021/ karch/ 石川/撮影:奥祐司

――そもそも永田さんが食を使ってパフォーマティブな表現をするようになったのは、いわゆるビジュアルアートから移行するきっかけや考えがあったのでしょうか。

きっかけは、2020年にαM(武蔵野美術大学が運営するギャラリー)の展覧会(「曽根裕 | 石器時代最後の夜」展)で、アーティスト・曽根裕さん(*1)の作品を共同制作させてもらったことが大きいですね。彼と一緒に制作しているときに、展覧会に現れているものって最終的なアウトプットではあるけれど、それが芸術のすべてではないんだなというのを強く実感したんです。展覧会に現れていないことが無数にあるし、作品の裏側にはたくさんのストーリーがついてまわっていて、そこにこそ最も重要なエッセンスが詰まっていることがある。美術館やギャラリーにすべてがあるわけではないなんて、考えてみれば当たり前のことなんですけれど。

*1……中国、メキシコ、ベルギー、日本にて活動を行う彫刻家、画家。「石器時代最後の夜」は自然銅を熱して溶かし道具を作ったときに石器時代が終わったとするならば、その瞬間の出来事はどのようなものだったのか、というテーマの展示。永田さんとのユニット「四半世紀」としても活動。

永田さんの展示「Eating Body」の会期中にスペース元映画館で振る舞われた9皿からなるコース料理の作品《Eating Body》2020/元映画館/ 東京/撮影:奥祐司

僕は展覧会に向けて作品を制作するのも好きだし、美術館やギャラリーで表現できることにも向き合っていきたいと思っていますが、美術館やギャラリーに適合しないがゆえに、アートとして目に触れられることがなかった表現が無数に存在するのも事実。ですから、展覧会を前提にせず、自分の関心や喜びを第一に制作を進めていって、発表があとからついてくるといった曽根さんのプロジェクトの作り方には大きな影響を受けました。僕自身もどうやってプロジェクトを活きた状態でオーディエンスと共有できるだろうか?と考える過程で、今のパフォーマンス形式の作品を作るようになりました。

ガストロノミーへの目覚め

――そのように美術館の枠を超えて芸術実践を考え始めたことと、日々出かけていたレストランや、料理への興味が重なっていったのですか?

もともと食べることは好きでしたが、いわゆるガストロノミーに関心をもつようになったのは作品を作り始めたのがきっかけですね。2019年くらいに料理の提供を伴うパフォーマンス作品を作ろうと思ったときに、「知らないものを作れるはずがない」と、突然思い立っていきなり何もわからずに、コース形式で料理を提供する、いわゆる高級レストランに行ったんです。最初はよくわからなかったんですけど、だんだん面白くなってきて。それ以来、他の出費を削って、月1、2回はレストランを予約して訪れることを続けています。僕は料理の専門教育を受けたことはないし、実務の経験もないのですが、数を食べればわかることも増えていくんじゃないかと思って。そもそもアートについても、僕は一応美大卒ではあるんですが、専攻していたのは建築で、現代美術やファインアートの専門教育を受けていないんですね。だから活動を始めた当時は、いちアートファンが突然作品を作り始めた感じだったんです。でも、料理もアートもとにかくたくさん触れて知れば、そのうちなんとかなるって思っているんですよ。

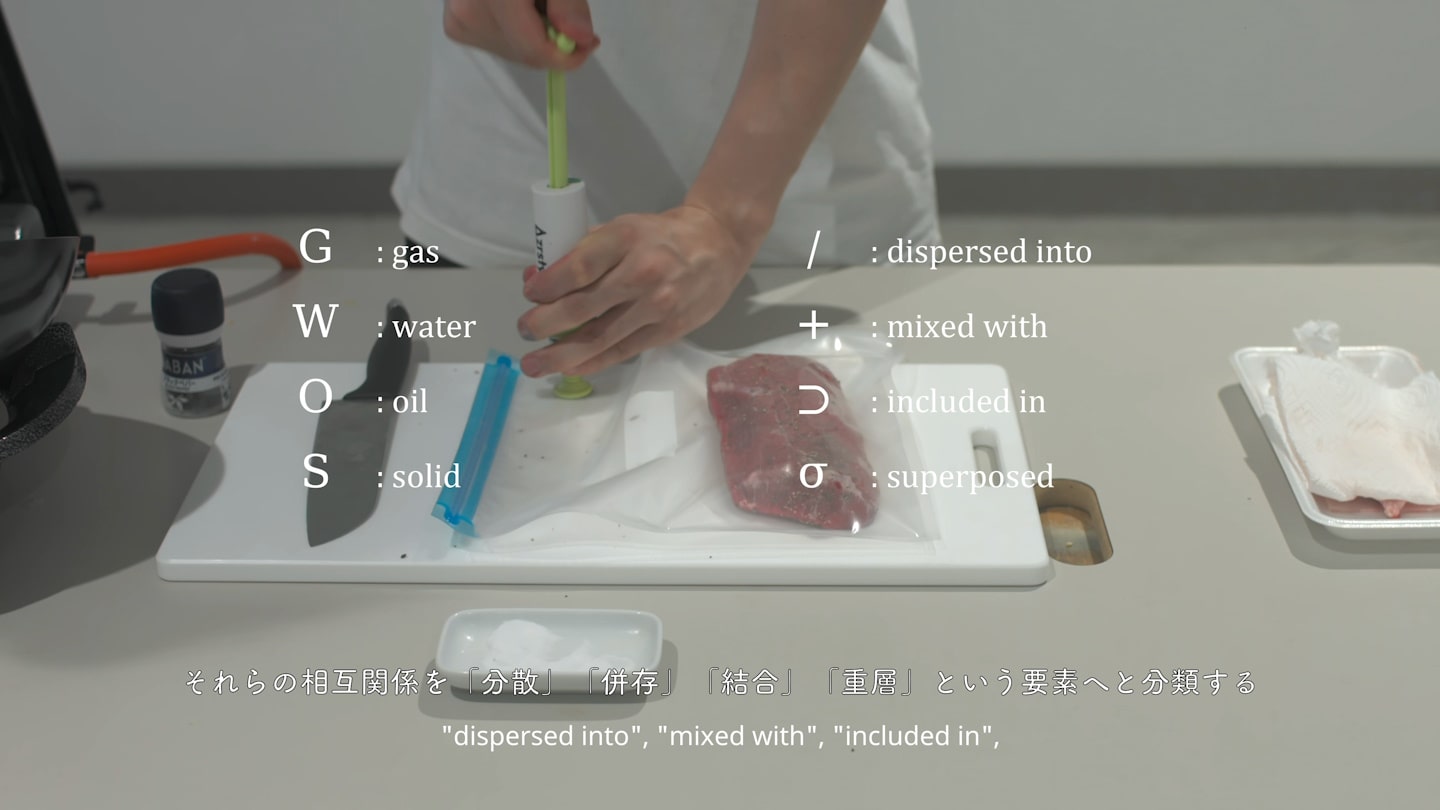

世界各国の家庭料理をテーマに、料理と言語の類似点に焦点を当てた映像作品《Translation Zone》(2019)

永田さん自身が「ピュレ」と呼ばれる料理を作りながらその歴史や政治性などを映す映像作品《Purée》(2020)の展示風景

――こうしてコース料理を食べ始めて出会った「ガストロノミー」についての永田さんの解釈も教えてください。ガストロノミーは、「ガストロ(胃)」+「ノミー(知識体系・学問)」といった語源をもつ言葉ですが、「美食学」と訳されることもありますよね。

翻訳ってたしかに難しいですよね。芸術においてもエステティクスは語源的には「感性学」みたいなニュアンスですし。実際に語彙として利用されると、美味しさと結びついたり美しさと結びついたりして、使いづらさを感じるときがあります。たとえば、現代美術において美学的な要素は重要ではあるものの、いわゆる「美しさ」みたいなものは必ずしも重要ではないことにも似ていて、ガストロノミーにおいて「美味しさ」がすべてではないと思います。現代のガストロノミーは、美食という言葉から素朴に連想される「美味しさの粋を集めたものを贅沢に味わう」といったニュアンスからはかなり離れた実践だと感じています。

僕の興味はすごく偏っていると思うのですが、コンセプチュアル・キュイジーヌ(*2)と呼ばれたりもする現代以降の料理に関心があります。コンテクストや知的実践としての現代料理に関心があって、歴史的な経緯や、社会的な事象との関係といったことから、各々の料理人が、なぜ今、なぜ特定の国や地域を代表する料理を選んで、どのように再解釈しながら料理を作るのか?と考えながら食べるのが楽しいです。そういった意味では、ガストロノミーにおいては「皿の外側」が重要視されているとも言えるでしょう。

*2……スペインの伝説的なレストラン〈エル・ブジ〉の料理長フェラン・アドリアが提唱。食品産業で用いられるような科学技術を駆使して、伝統的な技法を脱構築する料理のスタイルを指す

周縁に追いやられ、抑圧されてきたもの

Centralにもある乾燥した食材をディスプレイしたテーブル。実際に料理に使われたものもあるという

――世界的に、現在のガストロノミーのシーンにおける傾向はありますか?

一概には言えませんが、コペンハーゲンの〈noma(ノーマ)〉以降、という感じは今後も続くのではないかなと思っています。彼らは、自分たちの住んでいる土地の食文化をリサーチし、再解釈・再構築することで、「新北欧料理(ニュー・ノルディック・キュイジーヌ)」という一つの料理のジャンルを作り出しました。フランス料理をはじめとして、イタリア料理やスペイン料理、トルコ料理といった伝統的かつ支配的なヨーロッパの高級料理の方法論ではない料理のあり方が模索され、生み出されてきたわけです。その上で、CentralやMAZのようなレストランが特徴的なのは、彼らのリサーチ対象が、スペインの植民地化によって周縁に追いやられてしまったアンデスやアマゾンの食文化を再発見する作業でもあり、ポストコロニアル的な実践であるという点だと思います。

「ペルーの食文化の中でも、先住民の文化には植民地主義的な視点による差別がどうしても残っていて、その食材が注目されることも、その調理法が文化的なものと見なされることもありませんでした。そういうところに光を当てたのがCentralだったのです」

――再解釈・再構築の範疇を超えて、意志的に周縁に追いやられてきたものを社会変革的に提示するということですね。

さらに言うと、ガストロノミーというのは、しばしばブルジョワ的な道楽で、抑圧する側の人間の文化であるとみなされることも多いと思います。それはある部分では事実ですが、少なくともCentralの実践では、ヨーロッパ中心的なガストロノミーの歴史によって抑圧されてきたさまざまな郷土食や、植民地主義的な価値観によって価値を見出されてこなかった文化を掬い上げようとしている。社会的にもガストロノミー史的にも意味がある活動をしていると思うんです。それは、現代美術において、社会的な状況や政治的な関係に目を向けて活動するアーティストに共通する部分もあると思うし、同時に、現代美術とかガストロノミーみたいに社会的にはハイカルチャーとみなされる文化がもつ社会的な非対称性に対してどう向き合っていけるのかという難問に対するヒントがそこから得られるような気もしています。

――社会的な非対称性というのは?

たとえば、僕がある特定の地域に入ってリサーチをするときには、その地の人々の歴史や知といったものをかすめとって作品にしているという側面が避けられがたく存在しています。それはある意味、地域社会に根ざした知を作品を通じて富裕層や文化エリートのような人たちに共有可能な形に翻訳していると言える。場合によっては、その作品をギャラリーと一緒に商品として流通させることで消費可能なものにもしてしまう。そのようなシステムの中にアーティストは位置付けられているわけですよね。事実Centralも、マイノリティの文化を収奪してグローバルな文化エリートからの対価を得ているのだ、という批判に晒されている。現代美術も無関係ではないですが、ガストロノミーは美術館みたいな公的なシステムをもっていなくて、文化政策による補助も少ないので商業的に成功しないと継続的な活動ができない。作品を経験するのに必要な金銭的な負担も、現代美術と比べるとガストロノミーのほうがずっと大きくて、金銭的に余裕のある人にしか経験することができない。

――今日は永田さんのお話を聞いて、その言葉の紡ぎ方や批評的なアプローチから、永田さんが執筆活動もされていることが腑に落ちました。最後に今後挑戦したいことがあれば教えてください。

ずっと思っていることなのですが、フードアートやガストロノミーの実践を本としてまとめたいですね。現代美術について書くときは、常々、制作に関わる人たちに読んでもらえるような文章を書かねばと思っているのですが、ガストロノミーの人にとってはより一層、美術批評のような作品分析って必ずしも慣れ親しんだものではなく、時に小難しく感じられるだろうし、創作に役立つようなものではないと見なされうるんじゃないかなって思います。だから料理人が読んだときに、自分の営業を次にどう変えていけるのかと、思いを巡らせることができるような文章にしたいとより強く思っています。

ARTIST

永田康祐

アーティスト

1990年愛知県生まれ、神奈川県を拠点に活動。自己と他者、自然と文化、身体と環境といった近代的な思考を支える二項対立、またそこに潜む曖昧さに関心をもち、写真や映像、インスタレーションなどを制作している。近年は、食文化におけるナショナル・アイデンティティの形成や、食事作法における身体技法や権力関係、食料生産における動植物の生の管理といった問題についてビデオエッセイやコース料理形式のパフォーマンスを発表している。主な個展に「イート」(gallery αM、東京、2020)、グループ展に「見るは触れる 日本の新進作家 vol. 19」(東京都写真美術館、2022)、あいちトリエンナーレ(愛知県美術館、2019)など。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた