- ARTICLES

- 【前編】現代アーティストが有機農業を通して考えた、身体と社会のバランス / 連載「作家のB面」Vol.22 米谷健 + ジュリア

SERIES

2024.05.24

【前編】現代アーティストが有機農業を通して考えた、身体と社会のバランス / 連載「作家のB面」Vol.22 米谷健 + ジュリア

Text / Daisuke Watanuki

Edit / Eisuke Onda

Illustration / sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話しを深掘りする。

今回登場するのはアーティストユニット・米谷健+ジュリア。京都の中心地から車で約1時間の集落で暮らす二人に、創作活動と並行しておこなう「有機農業」について聞いた。

二十二人目の作家

米谷健 + ジュリア

環境問題や社会問題などをテーマに入念なリサーチを行い、独自の手法で美しくも不気味なものへと転換する「アーティストユニット」。作品はインスタレーション、ビデオ、パフォーマンスなど多岐にわたる。これまでにオーストラリア、沖縄で活動し、2015年に京都の農村に拠点を移し、有機農家「ライスバレー」を営んでいる(故にもう一つの肩書きは「百姓」)。

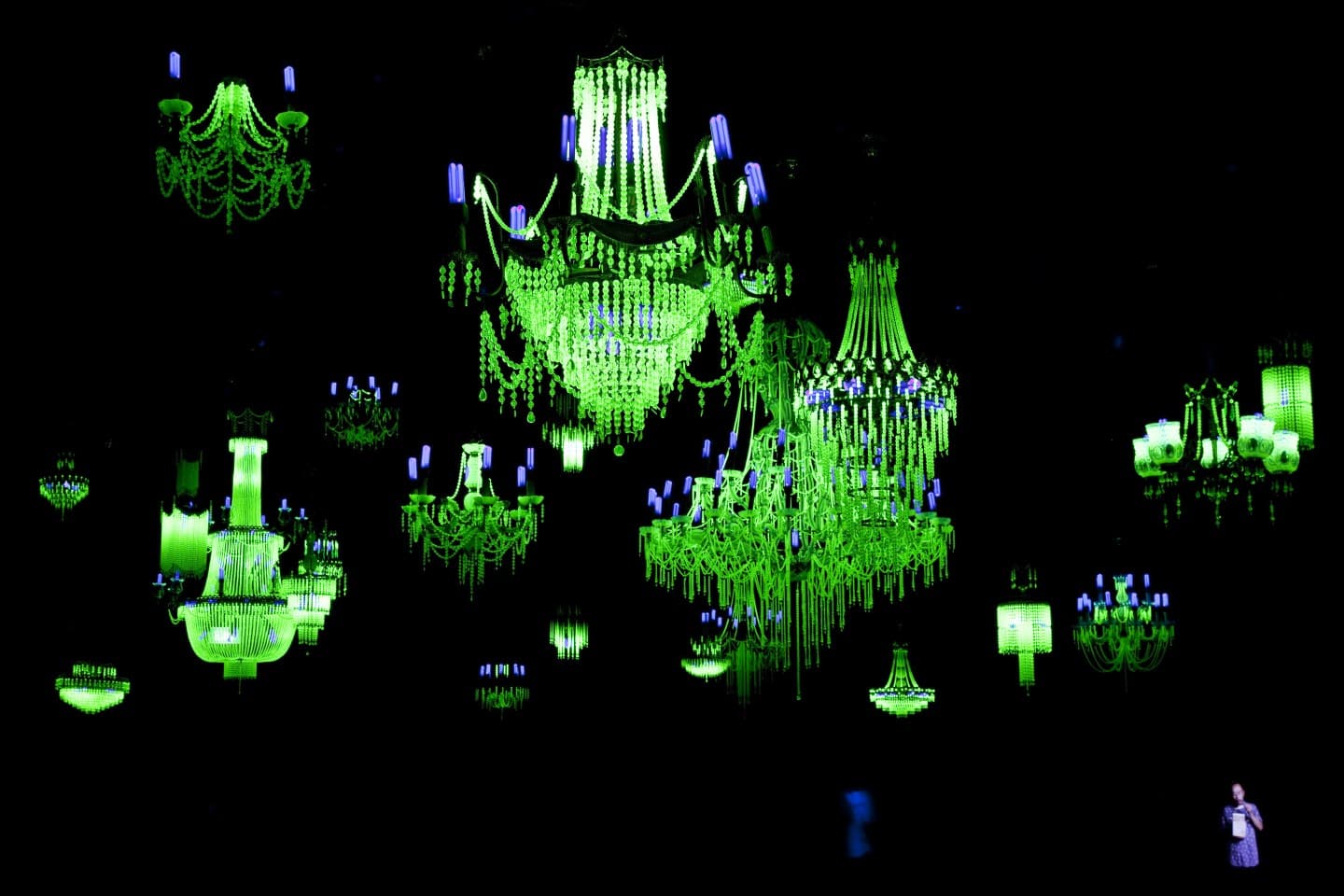

世界的な規模で拡大する珊瑚の白化現象(珊瑚の死滅)を題材とした《Dysbiotica》(展示風景、ミヅマアートギャラリー、2020) 撮影:宮島径

原発保有国の国名を付け、その国の原発からつくり出される電力の総出力規模をシャンデリアのサイズに比例させて制作したインスタレーション。ウランガラスを用いて幻想的な緑色の光を発する構造としている。《クリスタルパレス:万原子力発電国産業 製作品大博覧会》(展示風景、シンガポールビエンナーレ2013 )撮影:米谷ジュリア

やっぱり大地に根を張っていないと何もできない

今回の取材は京都・南丹市の集落にあるお二人が運営する有機農家「ライスバレー」で行われた。まずは、広大な小麦畑を案内してくれた。写真左がジュリアさん、右が健さん

──有機農家「ライスバレー」を始められた経緯から教えてください。

健:そもそも田舎暮らしが好きなのと、スペースが持てるという条件が重なって京都の限界集落に越してきました。その時は農業をやるつもりはそこまでなかったんです。

ジュリア:自分たちが食べる分を作るぐらいのことしか考えていませんでした。

健:近くの農家さんが高齢で離農し、「やってみない?」と誘われて。自分たちはずっと環境問題をテーマに作品制作をしてきたので、有機農業だったらやろうと二人で決めました。

ジュリア:実際に作ってみるのもいい経験だと思ったんです。

「ライスバレー」で生産と販売を行っている商品。左から丹波黒豆、小麦粉、古代米

──現在はどのような作物を育てていますか?

健:小麦と小豆、それから丹波黒豆。二毛作で作っています。畑は最初は5反(約5,000平米)でしたが、今は20反(約20,000平米)に広がりました。

──ライスバレーというように、最初はお米も育てていたんですよね。

健:そうです。最初は機械も軽トラも持っていなかったから全部手植えで。江戸時代から伝わるような苗代作りから始めました。

2023年の秋に開催された国際的なアートフェア・Art Collaboration Kyoto(ACK)に二人が出品した作品《現ナマ Hard Cash (Gennama)》。ACK 2023 Public Program 展示風景 Courtesy of ACK, photo by Takuya Matsumi

──ACKでも展示していた《現ナマ Hard Cash (Gennama)》もすごい作品でした。

健:無除草剤、無農薬、無化学肥料で栽培して収穫した米を俵詰にした作品です。総量は、現米一石二斗(約180kg)。

ジュリア:自分たちの作品は、ユーモアというか、面白いことも大事だと思うんですよね。

健:江戸時代末期はハイパーインフレーションな社会。3俵で300万ほどしたそうです。その価格をつけて出品しました。作品としては売れなかったですが(笑)。

ジュリア:お米は定期的に作っていますが、今年は初めて作らなかったですね。

ACKの会期中にポップアップマルシェ「ライスバレー現ナマ直売所」も開催していた。健さん曰く、「アート作品に比べて野菜は価格も安いですから、面白がって買ってくれる人が多かったんです。おかげさまで完売でした」。ACK 2023 Public Program 展示風景 Courtesy of ACK, photo by Takuya Matsumi

──オーストラリア、沖縄と移住し、現在は京都です。なぜ京都だったのでしょうか。

ジュリア:伝統文化を感じられる京都は昔から好きでした。ただ市内には住みたくなくて。オーストラリアにいたときもシドニーから離れた山の方に住んでいたので、そこと似た場所を選びました。

健:このあたりは世界の中心だと思うんです。地球儀を見たときに、オーストラリアとヨーロッパとアメリカの中心に関西国際空港がある。関空までのアクセスもわりといいんですよ(笑)。

ジュリア:世界中を飛び回るのは好きですが、子どもたちのことを考えると暮らしの中心となる拠点がないとだめだなと感じ、ここに決めました。

健:だから農業を始められたということもあります。やっぱり大地に根を張っていないと何もできないので。コロナの時期にオーストラリアに戻るかという家族会議もしたんですけど、こういうときこそ畑をやろうと感じました。

小麦畑に置かれたカカシはレザージャケットに帽子というクールなスタイル

なるべく今の社会に巻き込まれずに生きるということ

続いて、米谷家の食卓用の畑も案内してもらった。「今は収穫したばかりで少ないのですが、最近はネギやインゲンといった野菜を栽培しています。ここに住んでからほとんどスーパーで野菜を買ったことがないですよ」

──お二人にとってコロナ禍とはどのような時期でしたか?

健:最初に武漢での感染のニュースを見たときに、これはやばいぞと思い、子どもたちも学校が休校になる前に自主休校させて、家族総動員で畑に繰り出して芋を植えていましたね。ほかにも野菜を作ったり、山に登ったり。

ジュリア:緊急事態宣言以降、みんなが急にマスクをしだした頃には、逆に自分たちは落ち着いていましたね(笑)。

──暮らしぶりはあまり変わらなかったんですね。

ジュリア:一番変わったのは、国境が重要になったこと。私も一回日本を出てしまったらもう帰ってこれないという時期がありました。実はコロナ禍に父が亡くなったのですが、会いに行けませんでした。当時オーストラリアも規制が厳しく、州ごとのボーダーも特別な許可をもらわないと移動できないぐらいでした。

──一方で、人と接触ができなかった分、コロナ禍は自然や植物に目が行った時期でもあったと思います。経済活動がストップしたことで、環境汚染が低下したという話もあります。

ジュリア:そうですよね。すごく空がきれいになりました。あの頃はPM2.5も飛んでこなかったので。

健:ただ、こういうひっちゃかめっちゃかの世界が訪れることは畑を始めたときから実は想像できていたんです。こういう世界がくることを見越して、自分たちで自立しなくてはいけないという思いがあったのも農業を始めたきっかけとしてあるんです。コロナ禍に僕たちは、農業のおかげで生かされた部分が結構あります。育てたものを食べて、余ったものを売って、それで生活ができたので。

野菜の他にも烏骨鶏などを飼育している。飼育小屋に使用しているのは作品の運搬用のケースや中古で購入した桐箪笥などをDIYしたもの

──それは資本主義中心の今の世の中のシステムからの脱却みたいなことでしょうか。

健:脱却というより自立ですね。なるべく今の社会に巻き込まれずに生きるということ。あと、コロナ禍になって考えさせられたのは、身体の健康バランスと環境のバランス。畑をしているとそれがよくわかるんです。

ジュリア:私たちが畑をやり始めた当初、農薬などのせいで土は死んでいたんです。微生物もほとんどいない状態です。そこから何年もかけて落ち葉を撒いたりして土を再生させ、ミミズや微生物などが増えていきました。そうすると、作物の実りが良くなる。それと比例するように、自分たちも健康になっていったんです。これまでは全員が肺炎にかかるなど身体を壊すことが多々ありましたが、畑をやりだして、育てた作物を食べるようになってから変わりました。それで気になったのが微生物。人間にとっても微生物は必要な存在ですよね。口や腸内など体内のいろんなところに微生物は存在します。調べると面白くなって、オーストラリアの科学者と組んで研究をし、作品もつくりました。

約9年かけて耕してきた畑の土と、現在スクスクと育っている小麦

健:畑も、私たちも、微生物によって生かされている。畑を耕すことと、自分たちの身体を肥やしていく行為はつながっているんです。

ジュリア:そこからいろいろな考え方が変わりました。これまで単純に自然を守ることが大事だと思い自分たちも作品を作っていましたが、今は自分たちも自然の一部であり、切っても切り離せない存在なんだと実感しています。

健:畑をやっていると、すべてバランスなんだなと感じます。微生物の世界って善と悪のバランスで成り立っているんですよ。そしてどちらになるかわからない日和見菌という存在も重要です。善玉菌が優勢なときは悪い働きをしないが、悪玉菌が優勢になると悪い働きをする。白黒はっきりさせることができないって宇宙の真理みたいですよね。それを思うと、農業だけではなくて今の科学や医療についても疑問が湧いてくるんですよね。

畑の守神として微生物をテーマに制作した《Dysbiotica》(鹿)が置かれる

アート業界の文化資本から距離を置くために

──アーティストであるお二人が農業をする際に「百姓」を名乗っているのもいいなと思いました。

健:百の姓を持つという語源が好きだったんですね。昔の人はあるときは神主、あるときは大工と農業以外にもどんな仕事でもやっていたじゃないですか。だから何でもやるという意味では作家やアーティストに近いかもしれませんね。

──畑を耕すことによって気づいたことがアーティスト活動に還元されていることもあるのでしょうか。

健:それはありますね。微生物のこともそうですが、実際に作品にもしていますから。それに、今のアート業界の文化資本みたいな考え方から距離を置くためにもいいんです。最初は畑もアートプロジェクトとして始めました。アート業界の商業化されている部分からちょっと脱却したいという思いもあります。作品を売ることにこだわりすぎると、あまりパンチが効いた作品を作れなくなるので。

ジュリア:今はコンテンポラリーアートが二極化しているじゃないですか。

健:現代美術は結構コンセプチュアルな観点から始まっていますよね。でも今、アートフェアに出ているアートの多くはきれいで家に飾る目的だけであって、マルセル・デュシャンが作っていた現代美術とは相反する真逆のものになってしまっている。現代美術のカテゴリーの中で同時に二種類の作品が世に出ていると感じます。

ジュリア:ちょっと分裂病だよね。その反面、たとえば環境問題も温暖化も主義が強いのもあったりして、極端な部分ではあるんですけど。

「有機農業を始めた当初、集落に住む人からも珍しいことやっている奴だなって目で見られましたよ」

──お二人は現在、環境問題との関わり方についてどのようにお考えですか?

ジュリア:メッセージ性が強すぎるとしらけてしまうこともあり、自分たちの生活の中で環境問題を取り入れながら、問題意識を問いかけるというやり方ですね。

健:グリーンピースのような環境活動家の表現はストレートですよね。でも、私たちはさきほど話した微生物の世界のように、もっと大きなものとつながることによって環境問題を考えたいんです。ポリティカルな部分を表皮だけで見せるのではなく、もうちょっと心理みたいな部分とつなげるような作品にしたいなとは思っています。

──有機農業にこだわったのも意識的なことですもんね。

ジュリア:農薬が当たり前になったのもつい最近のこと。有機って別にわざわざ言いだしたのは私が高校生ぐらいのときからだと思います。オーガニックなんて言葉はそもそもなかったですからね。

健:昔はずっとこうだった。有機農業というか、「もともとの農業」って言ったほうがいいかもしれない。昔は化学肥料もなかったですからね。まぁ今それをやるのはある意味で難しいから、ある程度頑固じゃないとつとまらないだろうけど。

──それも一つの抵抗ですね。

健:微生物の観点で見ることは、自然とつながる、一体化して共生するということ。それをするには有機農業が一番ですから。

後編では二人が運営する作品展示場およびイベント会場「Dreams Art House」へ。破綻する経済システム、環境問題、戦争......さまざまな問題をテーマにしたこれまでの作品の話へと展開していく

Information

米谷健+ジュリア個展

『明日の遺跡:デジタル・オデッセイ』

Ruins of Tomorrow: Digital Odyssey

■会期

2024年5月29日(水)〜6月29日(土)

12:00~19:00 (日曜日・月曜日・祝日休廊)

■オープニングレセプション

5月29日(水)18:00~20:00

■「明日の遺跡」トークイベント

6月29日(土)15:00〜 ※参加無料

■場所

ミヅマアートギャラリー

東京都新宿区市谷田町3-13 神楽ビル2F

くわしくはこちら

ARTIST

米谷健 + ジュリア

アーティストユニット

環境問題や社会問題などをテーマに入念なリサーチを行い、独自の手法で美しくも不気味なものへと転換する作品は、インスタレーション、ビデオ、パフォーマンスなど多岐にわたる。ヴェネチア・ビエンナーレ(オーストラリア代表、2009)、シンガポール・ビエンナーレ(2013)、茨城県北芸術祭(2016)、ホノルルビエンナーレ(2017)、オーストラリア国立美術館にて個展(2015〜2016)。近年は京都の農村で無農薬農業も営なむ。写真左の健は1971年東京生まれ。東京外為市場で金融ブローカーとして3年間勤務。退職後は紆余曲折を経て沖縄の伝統陶芸壺屋焼き陶工金城敏男に師事(2000~2003年)。その後、2005年オーストラリア国立大学アートスクール修士号、2012年シドニー大学カレッジオブアーツ博士号取得。2009年ヴェネチアビエンナーレ豪州代表に選出。右のジュリアは1972年東京生まれ。ニューヨーク、ロンドン、シドニーで育つ。シドニー大学法学部卒、1996年東京大学 国際関係学部修士号取得、1999年オーストラリア国立大学博士号取得(専攻は歴史)、ニューサウスウェールズ大学日本学准教授、ウエスタンシドニー大学研究員とエリート路線を順調に歩むも2009年よりアートの道に。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた