- ARTICLES

- 森岡書店 × ギャラリー小柳「ONE SINGLE BOOK」 / 無二の存在が奏でる協奏曲

INTERVIEW

2024.07.03

森岡書店 × ギャラリー小柳「ONE SINGLE BOOK」 / 無二の存在が奏でる協奏曲

Text / Yoko Masuda

Edit / Moe Nishiyama

銀座1丁目にある森岡書店とギャラリー小柳による共同企画展「ONE SINGLE BOOK」が、2024年4月25日~6月22日に開催された。ギャラリー小柳のアーティストと森岡書店にゆかりのあるアーティスト31名それぞれが、本と自身の関係性を手繰り寄せながら1冊を選び、さらに物語を紡いでいくように手を加え「1冊の本」に仕立て上げる。それらの本は静謐な空間に並び、ギャラリー小柳がひととき「1冊の本」を売る書店へとかたちを変えた。

本と作品、著者と作家、書店とギャラリー。異色のコラボレーションはどのように実現し広がりを見せたのか。交差するいくつものファクターが浮かび上がらせたのは、現代における作品とは何か、本とは何か、価値とは何かという問い。本記事では、企画展の共同主催者であり、ふだんより「1冊の本を売る書店」をテーマに場を開く森岡書店・森岡督行さんに話を伺う。

空間にたった1冊の本。

書店とギャラリーの間で生まれる新しい試み

──銀座1丁目にあるギャラリー小柳と森岡書店。ギャラリー小柳は、森岡書店のコンセプトである「1冊の本を売る書店」から着想を得て、アーティストや作家による「1冊の本」をテーマにした共同企画展「ONE SINGLE BOOK」を森岡書店とともに開催しました。あらためて今回の企画がどのように始まったのか。お二方の関係性も含め、その経緯を教えてください。

ギャラリー小柳のことを初めて知ったのは、おそらく2000年前後に東京・新川のギャラリー小柳ビューイングルームが雑誌に取り上げられた記事を読み、衝撃を覚えたときだと思います。それ以降小柳さんと知り合うまでは一方的に親しんでいました。2002年11月末に解体された東京・佐賀町の昭和初期の食糧ビルディング内にあったRice Gallery by G2(ギャラリー小柳・ShugoArts共同運営)も、古いビルのなかでアートを観ることから空間や時間のひろがりが立ち上がるのを目の当たりにし、とても素晴らしい体験をさせていただきました。思い返すとその後は私も昭和初期に建てられた雰囲気のある古いビルで本やアートを扱う仕事をしており、当時のギャラリー小柳を通じた体験は自分の原点だったようにも思います。

今回の展示の発端は、昨年。ギャラリー小柳の取り扱い作家の1人である現代美術作家・杉本博司さんにインタビューをした際、小柳敦子さんから企画の構想を伺いました。アーティストに1冊ずつ本を作ってもらい、いわゆる「書店」をギャラリー小柳で開く。これは私もやってみたいという想いが込み上げまして、ぜひご一緒させてくださいと即答しました。コラボレーションという形を取りながら、まさにギャラリー小柳で開催するからこそ意味のある企画だと私自身は捉えています。というのも、前述の杉本博司さんは、近年和歌の伝統的な作成技法である「本歌取り」に焦点をあてた作品制作をし、姫路をはじめ各地で展覧会を実施しています。その観点から考えると、森岡書店が「本歌」というわけではありませんが「1冊の本」を売っていますので、この企画は「本歌取り」をしてくださったようにも捉えることができると思ったのです。杉本博司さんの展示傾向を踏まえたギャラリー小柳がベースにあり、そこで森岡書店の「1冊の本」を売る書店を変容させる。「書店」というかたちなのですが、捉え方次第では現代アートのパフォーマンスの1つのようでもある。それでいて「本屋の新しいかたちです」と言い切ることもできる。このような書店はかつてなかったと思います。もしかしたら小柳さんは世界初の試みをなさったのではと。

杉本博司:『特装版 杉本博司 本歌取り』(2023)

《いろはうた小屏風》(2024)

坊主が屏風に上手に坊主の字を書いた。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

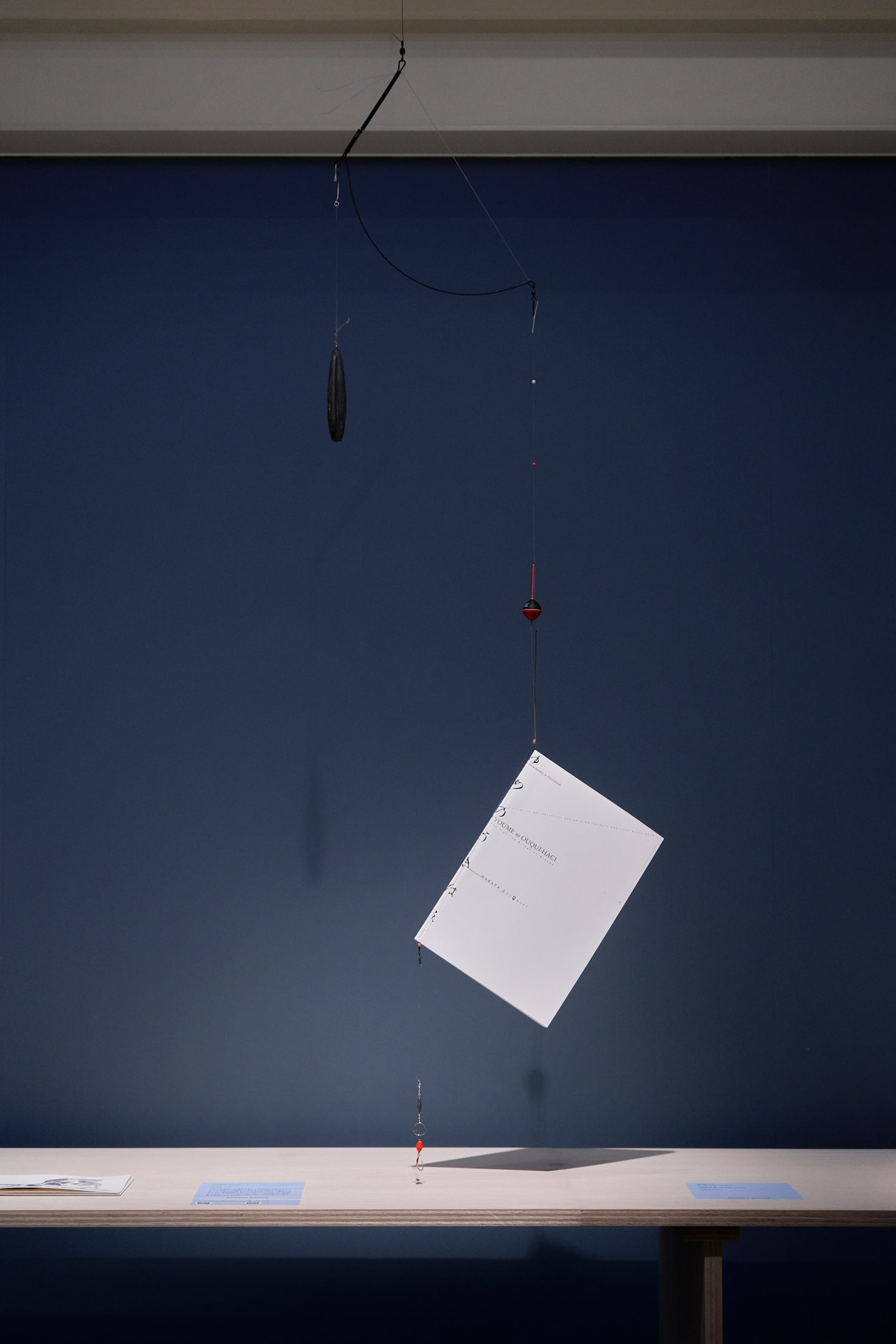

羽良多平吉:『詞画集 夢之浮子橋』(2010)

たかがウキ、

されどウキ、

ウキ。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

束芋:安部公房『砂の女』(昭和37年)

砂との共存を決めた女と、砂から逃れたい男がお互いに思惑を巡らし絡み合う。活字は砂の粒のようでありながら意味を形成し、印刷された紙は地層のように積み重なりこの本を形作る。本を開けなければ、活字を読まなければ、その男と女の存在に私は気づかなかった。本を開き、この陰鬱とした穴に一度落ちてしまえば、本を閉じてもなお私の視界の端っこで2人は息をしている。

降り積もる砂の層の狭間、小説「砂の女」を構成する積み重なる紙にアニメーションを施した。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

森岡督行が選ぶ「リトリート」のための5つのアート

作家が1冊の本と出会い、作品にする。

読書と鑑賞の間にあるもの

──森岡書店では1冊の「本」に、ギャラリー小柳は1つひとつの「作品」に焦点を当てています。両者に共通する点は、それぞれが場所のオーナーであり「展示」「販売」を行っていることかと思うのですが、一方でゲストである受け取り手にとって、それは大きく異なるようで交差する体験なのではないかと思います。本を読むのが好きな人が、作品を鑑賞するのが好きかというと、また別の話でもあるかもしれません。「読書する」行為と作品を「鑑賞する」行為、その二者にはどのような相違点があると思いますか。

私は「読書」と「鑑賞」に大きな違いはないように思います。読書は文字を読むこと、鑑賞はビジュアルランゲージを読み取ることと言い換えられるかもしれませんが、文字やビジュアルランゲージを捉えた先にあるのは、「今ここ」にいるにも関わらず、時間と空間が揺さぶられる身体体験。このことが「読書」と「鑑賞」の共通点のように思います。ここにいるけれども、現代でも昔でもない。銀座でも日本でもなく、外国のどこかの街でもないかもしれないみたことのない世界。どちらの体験も時間的感覚が拡がり、目には見えない空間が立ち上がるような体験であるように感じています。

本とアート。作品とは何か。

本はどのようなメディウムになり得るのか

──今回の取り組みは、作家が1冊の本という作家自身、あるいは故人や作家以外の著者が手がけたいわば「作品」を使い、さらに現時点における作家自身の視点を加えて新たな「作品」を制作しています。すでに1つの制作物として結実した物体を用いて、新たな「作品」を作るとはどのようなことで、今回生み出された「作品」はどの時代のだれのものだと考えられますか。

本展のオープニングイベントで杉本博司さんが「本を1冊自由に使って作品を制作してほしいという提案は、アーティストにとってはやはり簡単なことではない」というようなことをおっしゃっていたんです。本を世に出すということは自分の作品を発表することと同義であり、あるいは自身が影響を受けた本であれば己の心の一端を示すようなものでもある。本展でのアプローチは、ふだん作品を制作する以上により自らをさらけ出す行為に近いのかもしれないと杉本さんのお話しを聞いて思いました。

また今回の参加作家の1人である中村裕太さんが、柳宗悦の「工藝」89号を用いて作品を制作していますが、柳宗悦の「前半生」と「後半生」という考え方が、作品は誰のものなのかという回答のヒントになるのではないかと思います。「前半に生きる」とは作家がものをかたち作ること。「後半に生きる」とはそれを使うことでもの自体が育っていくこと。つまり使いたいものを使い、そこに思い出が付随して、より大切な存在になっていく。今回の本も、ある作家、小説家、アーティストが作っていますが、完成したその作品を私たちは読み、感想を述べ、血肉化していきます。その営みを最大化させると、今回の作品制作のような次の創造に繋がっていくのではないかと思いました。

中村裕太:「工藝」89号 (1938)

《日本陶片地図|兵庫県丹波篠山市今田町下立杭》(2024)

一九二七年一月、柳宗悦は丹波布の調査で訪れた兵庫篠山で、丹波の窯にも眼を付けていた。それから十一年ほどかけて買い求めた江戸時代の壺や鉢、徳利などの雑器を本書の挿絵にお披露目させた。ところが柳さん、「白黒の挿絵だと丹波の黒釉の見栄えがしない」と嘆いている。しからば、僕が丹波の山裾で拾ってきた黒釉の陶片を挿し込んだ。せっかくなので、晩年にかけて柳さんが眼を向けた中世の灰被りの陶片も二つ添えておく。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

熊谷亜莉沙:ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』 (2019)

《わたしの騎手のための、あるいはその似姿》(2024)

「掃除婦のための手引き書」はルシア・ベルリンの短編集だ。その中でも、わずか見開き2ページの「わたしの騎手」は、わたしがいっとう愛している短編小説だ。「すばらしかった。」

ムニョスの似姿として、アベルの彫像を選んだ。あの、カインとアベルのアベルだ。わたし、がStouf, Jean-Baptisteが制作したアベルをみたとき、また、それはたまらなく「すばらしかった。」

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

31組のアーティストによる協演。

本、あるいは著者への応答として

──今回はギャラリー小柳より15名、森岡書店より16名、合計31組のアーティストが参加されています。今まで数多くの作家と共に展示を行ってきたなか、森岡さんはどのような経緯でお声掛けをされたのでしょうか。

森岡書店は、茅場町に店を構えていた9年間があり、その後今に至るまで銀座でまもなく10年が経ち、年間50冊ほどの本を取り扱っています。すると必然的にお世話になったアーティスト、小説家、作家の数は数百人に及びます。その中から限られた方にお願いをするとなると、やはりそこに何か基準を設けないといけないだろうと考えました。今回は、仮に向こう側の世界とこちら側の世界があるとしたらその両方を行き来して、さらにこちら側に帰ってきて作品作りをしているアーティストを想像し、かつ、より近年一緒に仕事をしていた人にお声がけしています。向こう側とこちら側とは、例えば彼岸と此岸、夢と現実、あの世とこの世などのこと。アーティストが着想するのはどのような時なのだろうと考えるとき、向こう側の世界に行き、観てきた、体験してきたなにかをこちら側の世界に戻り表出させているのではないかと思うことがあります。だからこそオリジナルな作品になるのではないでしょうか。

──作家はオリジナルを生み出していくという点において、個を確立していく姿勢が強いように感じています。しかし本展で、作家以外の方が著した本を選んだ作家は、著者と作家の間におけるコラボレートのようにも捉えられます。今回参加された作家のみなさんが記したテキスト(作品キャプション)を拝見し、二者の視点の共存が面白いと感じました。その点に関してどう捉えていますか?

本展において作家が題材として選んだ「本」は、他者の著作ではあるのだけれども、作家自身の一部となっているものと捉えていいのではないかと思いますね。自分の中にいくつかの読書体験を通したアバターのような存在がいる場合もあるかもしれません。例えば諏訪敦さんはエマニュエル・カントの『純粋理性批判』を題材にしました。近年の諏訪さんは静物画に取り組まれていますが、それは静物画の歴史をふまえながら、自らの新規性を見出し、かつ、哲学の認識論にも結びつけるという歩みでした。そこにカントの考え方の一端が反映されていると思います。

諏訪敦:イマヌエル・カント『純粋理性批判(上・中・下)』 (1961)・

『Kritik Der Urteilskraft』(1877)

《純粋理性批判》(2024)

ものと対峙した時に、悟性と直感の擦り合わせが執り行われる視覚が、閃輝暗点という症状により阻害されて半ば「現象」の段階で足踏みを続ける。その状態をすくいとれたなら、その絵は私たちの認識の不思議さを表象するのかもしれない。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

向井山朋子:《Imaginal Peace》(2024)

連日殺伐としたニュースが溢れる2024年の春、アムステルダムの自宅で「Imaginal Peace」の準備を進めています。プログラムは戦渦に住む家族や友人を労わりながら制作を続けるウクライナ人作曲家シャリギン、自我や他者を超越した境地に立ち上がる儚い弱音の美しさを表現したフェルドマンらの作品。私のOne Single Book は2024年4月26+27日のコンサート「Imaginal Peace」で使用される楽譜、あるいは楽曲の道標のようなものです。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

橋本晶子:スー・フィンレイ『The Planting of a Hillside Garden』(New Arcadian Journal No 61/62の一部・複製)(2007)

作者は、アーティストで詩人のイアン・H・フィンレイの妻。66年からスコットランドの田舎の何もない丘に、夫が計画した庭を作り、そこに生涯暮らした。夫は池を掘り木を植え、約300の作品を組み込んだ庭を創造。この文はその事について妻スーが語ったエッセイだ。私は英語の辞書を手に格闘、スー自身も庭仕事に夢中だった事を知ったのち、実際に現地を訪れた。そして文中にある植物の育て方を参考に、私も絵の栽培を始めた。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

シャルロット・デュマ:《Arches》(2024)

今回の本企画への参加に際し、私はスケッチをテーマにした作品を出品することにしました。昨年ゾーテンダール社から写真集『A Terra』を出版して以来、パレルモの街にいる野犬たちを水彩画で数多く描いてきました。今回制作するスケッチブックには、印刷されたものと直接水彩で描いた犬たちが含まれています。アーティストであり、生涯を通して水彩画を描き続けた私の父へ、そして彼から受け継いだ水彩画への愛と、彼が使っていた画用紙「Arches」へのオマージュとしてこの本を作ります。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

銀座1丁目の、1冊の本。

流れゆく歴史の中で続けていくこと、受け継がれていくこと

──本は誰かに受け継がれていく、読み継がれていく、手を介して物体として受け渡されていくことも含めバトンを渡していくような行為を象徴するメディアでもあると思います。またギャラリー小柳、森岡書店ともに銀座の地で場を長く設えていますが、森岡さんは営みを続けていくこと、物事が受け継がれていくことについてどのように考えられていますか。

銀座のまちの特徴を考えてみますと、繊細な手仕事の残る街だなと思います。寿司や天ぷら、フレンチなど料理人の手仕事も、テイラーの手仕事も素晴らしい。日本デザインセンター、資生堂、ライトパブリシティなど文化の担い手として活躍してきた歴史ある企業、デザイナーも大勢活躍していて、そこにも手仕事があります。接客の仕方、お包みの仕方、あんぱんを作る技術、ショートケーキをはじめケーキを作る技術、お化粧の仕方、焼き鳥の焼き方など、とにかく手技が素晴らしく、これらはすべて受け継がれてきたことなのだと思います。コンテンツは脈々と続いていくわけです。一方で、銀座は建築物など物体自体はなかなか残りにくい。戦争の影響もありますが約100年前の1925年から遺されてきたものはそう多くはありません。今でも現存するものでいうと、1925年5月1日にできた松屋銀座の建物、竹葉亭の看板、呉服屋の銀座越後屋の看板、資生堂パーラーのメニューや器など。銀座は刷新する力が非常に強いまちです。私はそれを「しなやかさ」と捉えています。森岡書店のある鈴木ビルもギャラリー小柳の素晴らしい設えも、おそらくいつかはなくなりますし、それは銀座というまちのサイクルとして仕方がないことです。しかしそれを残念に思うより、花の散る様に感じる儚さのような美意識を大切にする心が銀座にはあるような気がします。

本と本屋というメディアの広がり。

新しく本が作られることの意味

──本展は従来の本の定型を超える作品が多くあり可能性を感じました。今、文化の拠り所としての書店にはさまざまな本が並んでいます。出版社自体も減ってきてはいるものの、毎月多くの新刊が出版されるなか、新しく本を作るということが今後どのような意味を持つのでしょうか。例えばすでに作られた本を再発見すること、今の時代だからこそ読み返すこと、手に取ることなどが大事になる一方、別のベクトルで「作品」として、もしくはその人の表現として「本」というメディアを選び、作っていくことについて、森岡さんはどのように考えていますか?

まず、本というものを考えるために本屋について考えていこうと思います。10年以上前、韓国のある大企業の方々が、書店の文化についてリサーチし学ぶために私を訪ねてきてくれました。彼らが言うには、日本が1964年に経済協力開発機構(OECD)に加盟し先進国になって以来最大の成果は書店の文化だと。日本には東京や大阪など大都市だけではなく、小さなまちにも個人書店があり、そこで行われているワークショップやトークイベントが人を集め、いわば地域の文化的な基盤になっている。日本からその文化を学びたいと彼らは話していたのです。今では韓国、台湾、中国にも国が予算を補助していることもあり驚くような書店ができましたし、小さな書店も数多くあります。書店は人々の文化の拠り所として存在しています。ニューヨークにはヤンキースがあり、パリにはサンジェルマンFCがあるように、世界の都市にはまちを代表するようなスポーツクラブがある。それと同様に、パリにはシェイクスピア書店があり、ロンドンやニューヨークにもまちを代表する書店があります。書店そのものが人々にとってより必要とされるメディアであるといえると思うのです。

2021年に白磁陶芸家の故・黒田泰蔵さんの最後の本の出版を担当しました。そのときに、やはり本というものは今の時代においてより特定の物事、人物の集大成になるメディアだなと思いました。作品が美術館に収蔵・保管される場合もありますが、きっと千年単位で変わらない「本」というかたちになって遺ることが、デジタルアーカイブとは違う信用があり、何より愛着があるのだと思います。

沖潤子:『PUNK』 (2014)

2015年、森岡さんが銀座に「一冊の本を売る書店」をはじめられるにあたり、作品集「PUNK」を柿落としの一冊にとりあげてくださいました。その際に見本として展示していたものを出品します。初版から十年常に傍に在り、伴走してくれた時間とともに逡巡の針目でつつみました。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

遠藤薫:無題(2024)

幾つもの、8の数字が降る夢を見た。

目が覚めた瞬間、或る数式が頭に浮かんだ。

まさか、と思って確かめる。

まず、8+8=16。

16を1と6として考え、それらを足すと7になる。次は8+8+8=24。同様に、24は6である。では、8+8+8+8は?

結果は5である。

つまり8を足し続けるとその解は、8、7、6、5、4、3、2、1(10)、9、8、7、6、5、4、3、2、1(10)、9、8、7、6、5、4、3、2、1(10)…と、永久に数の波が続くのだ。

もしかすると、“8”とは”永”なのではないか。

そう思うことにした。(支持体:江戸時代の算学書)

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

寺崎百合子:宮沢賢治『注文の多い料理店』(平成2年)

林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらった、すきとおったほんとうのたべもの、を一箱に詰めてみました。

(『ONE・SINGLE・BOOK 図書目録』より)

森岡書店×ギャラリー小柳 共同企画展

ONE SINGLE BOOK

◼会期 : 2024年4月25日(木)〜 6月22日(土)*会期終了

◼会場 : ギャラリー小柳

◼休館日 : 日曜、月曜、 祝日

◼開館時間 : 12:00~19:00 ※入館は閉館の30分前まで

◼入館料 : 無料

【参加作家】

森岡書店より:

朝吹真理子、遠藤薫、沖潤子、金田実生、猿山修、杉謙太郎、諏訪敦、花代、羽良多平吉、平澤摩里子、廣瀬智央、牧野伊三夫、向井山朋子、吉増剛造、ビジョイ・ジェイン、シャルロット・デュマ

ギャラリー小柳より:

ミヒャエル・ボレマンス、ソフィ・カル、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー、マルレーネ・デュマス、マーク・マンダース、クリスチャン・マークレー、トーマス・ルフ、杉本博司、須田悦弘、束芋、寺崎百合子、熊谷亜莉沙、ユアサエボシ、中村裕太、橋本晶子

HPはこちら

GUEST

森岡督行

森岡書店代表

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。著書に『荒野の古本屋』(小学館文庫)、『800日間銀座一周』(文春文庫)などがある。共著の絵本『ライオンごうのたび』(あかね書房)が全国学校図書館協議会が選ぶ「2022えほん50」に選ばれる。現在、小学館「本の窓」オンラインにて『銀座で一番小さな書店』を、資生堂『花椿』オンラインにて『銀座バラード』を連載中。「森岡製菓」の屋号でお菓子の販売とプロデュースも手掛ける。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた