- ARTICLES

- 草間彌生の大規模版画展から、フィンランドデザインの巨匠タピオ・ヴィルカラの個展まで / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2025年4月編

SERIES

2025.04.02

草間彌生の大規模版画展から、フィンランドデザインの巨匠タピオ・ヴィルカラの個展まで / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2025年4月編

Illustration / NARI (LITTLE FUNNY FACE)

たくさんの展覧会やイベントの中から、絶対に行くべきアートスポットを編集部が厳選! 毎月のおすすめをピックアップしてご紹介します。

今月は世界的前衛芸術家・草間彌生、初の大規模版画展が京都市京セラ美術館で開催。フィンランドを代表するデザイナーであるタピオ・ヴィルカラのクリエーションに迫る展覧会にも注目。

先月紹介のイベントもまだまだ楽しめる!

「横尾忠則 連画の河」(世田谷美術館・東京)

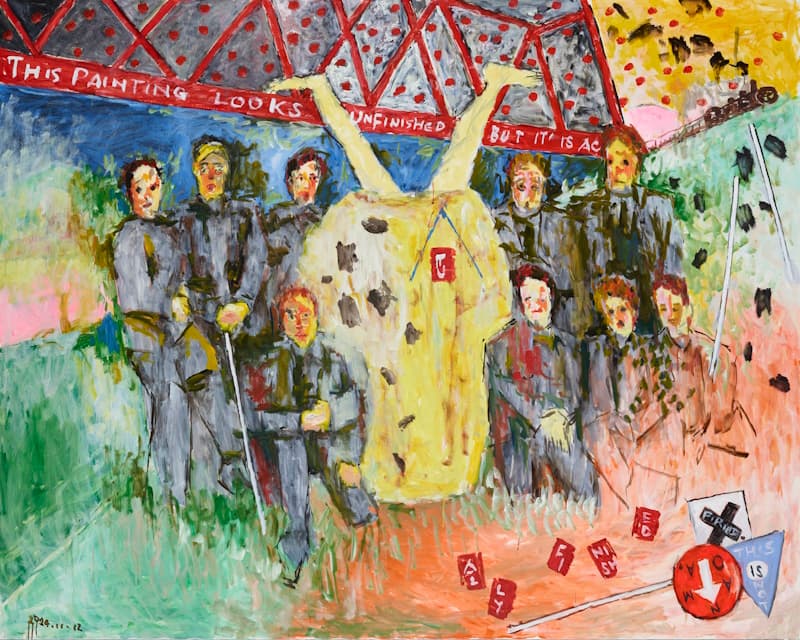

横尾忠則《ボッスの壺》2024年 作家蔵

様々な手法と様式を駆使し、驚異的な創造力を発揮し続ける破格の画家・横尾忠則。2023年春から、遠い昔に郷里の川辺で同級生たちと撮った記念写真のイメージを起点に、「連歌」ならぬ「連画」制作を始めました。生も死も等しく飲みこんで流れる「連画の河」。水は横尾にとって重要なモチーフの一つで、そこには多様なイメージが現れては消える、誰も見たことがないのになぜか懐かしくもある光景が広がります。150号を中心とする新作油彩画約60点にスケッチ等も加え、88歳の横尾忠則の現在がここに。

横尾忠則《記憶の鎮魂歌》1994年 横尾忠則現代美術館蔵

会期:2025年4月26日(土)~6月22日(日)

会場:世田谷美術館

住所:東京都世田谷区砧公園1-2

公式サイトはこちら

「而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」(東京都現代美術館・東京)

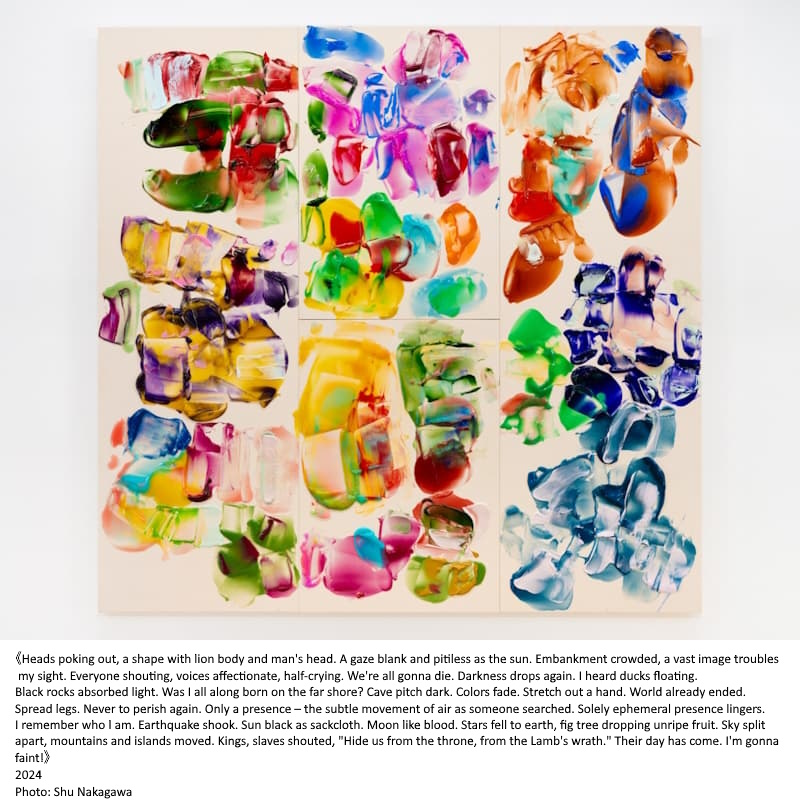

絵画、彫刻のみならず、建築や環境文化圏計画、絵本、ロボット開発などの幅広い表現領域でも革新的な仕事を手がけ、批評家としても活躍してきた岡﨑乾二郎。2021年以降、岡﨑は社会的な情勢と個人的経験の二つの変化のなかで、思考を位置づける時空の枠組みについて、大きな転回を迎えたと言います。本展では、それ以降旺盛な活動期に入った作家の新作を中心に展示。過去の代表作も網羅しつつ、仕事の全貌を展望します。本展覧会のタイトルは「而今而後(これから先、ずっと先も)」という『論語』の一節から。

《Examine The Tone And Reasoning Too; Consider The face, How It Changes Hue/聆⾳察理,鑒貌辨⾊》 2024 桶田コレクション蔵 Photo: Shu Nakagawa

会期:2025年4月29日(火・祝)~7月21日(月・祝)

会場:東京都現代美術館

住所:東京都江東区三好4-1-1

公式サイトはこちら

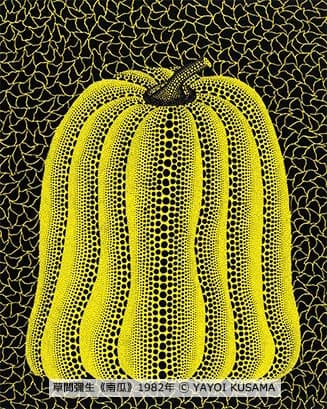

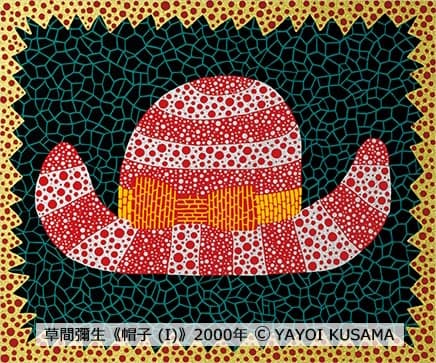

「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」(京都市京セラ美術館・京都)

《南瓜》1982年 ©YAYOI KUSAMA【前期展示】

世界的前衛芸術家・草間彌生、初の大規模版画展が京都市京セラ美術館で開催。草間は1979年に初めて版画作品を発表。そこには米国から帰国後の死や苦悩をテーマにした作品とは対照的に、華やかなモチーフが色彩豊かに表現されています。本展では、世界最大級の草間コレクションを誇る草間の故郷・長野県松本市にある松本市美術館が所蔵する版画作品に作家蔵の作品を加えた約330点で草間の版画芸術の魅力と軌跡を展観します。作品は前期・後期で全点入れ替えあり。

《帽子 (I) 》2000年 ©YAYOI KUSAMA【後期展示】

会期:【前期】2025年4月25日(金)~6月29日(日)/【後期】7月1日(火)~9月7日(日)

会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

住所:京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124

公式サイトはこちら

「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」(東京ステーションギャラリー・東京)

《ボッレ》1967年 Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art. © Ari Karttunen / EMMA © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2024 C4780

フィンランドのモダンデザイン界で圧倒的な存在感を放つタピオ・ヴィルカラの、日本初回顧展。ガラスや家具、製品デザインをはじめ、彫刻や都市計画、グラフィック、さらにフィンランド国庫の紙幣までをデザインのフィールドとするヴィルカラ。今回の展覧会では、厳選されたプロダクトやオブジェ約300点と、写真やドローイング(複写)などを展示します。あらゆる素材に誠実に向き合い、視覚と触角を研ぎ澄まし洗練されたフォルムを生み出したヴィルカラの作品が一堂に会するまたとない機会です。

《リントゥ》1975年 Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art. © Ari Karttunen / EMMA © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2024 C4780

会期:2025年4月5日(土)~6月15日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1

公式サイトはこちら

「デザインあ展neo」(TOKYO NODE・東京)

過去2期にわたり、累計116万人が来場した「デザインあ展」。これをアップデートする展覧会が「デザインあ展neo」です。今回は新たな作品を制作し、子どもたちがデザインについて様々な思考・発見を楽しめる展示となるそう。会場では「みる(観察)」「かんがえる(考察)」「つくる・あそぶ(体験)」のステップでデザインを体感していく作品や、360度のスクリーンの中で映像と音楽を体感する作品など、35点の新作が展開される予定。総合ディレクターは番組『デザインあneo』の総合指導も務めるグラフィックデザイナー・佐藤卓。

佐藤 卓(デザインあ展neo 総合ディレクター)

会期:2025年4月18日(金)~9月23日(火・祝)

会場:TOKYO NODE

住所:東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F

公式サイトはこちら

ヤクモタロウ編「作家のアイデンティティ」はこちら

グループ展 「Color Expression」(YUGEN Gallery・東京)

SOMETA

国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示するYUGEN Galleryでは、アートキュレーター・野間博尊の企画・キュレーションのもと、新たな注目アーティストによるグループ展が開催。参加アーティストは、SOMETA、JUN SUZUKI、小松本結、新埜康平、ヤクモタロウの5名。本展では、「Color Expression(色彩表現)」をテーマに、アーティストそれぞれが持つ独自の感性と表現が織りなす、新しいアートの可能性に挑戦します。

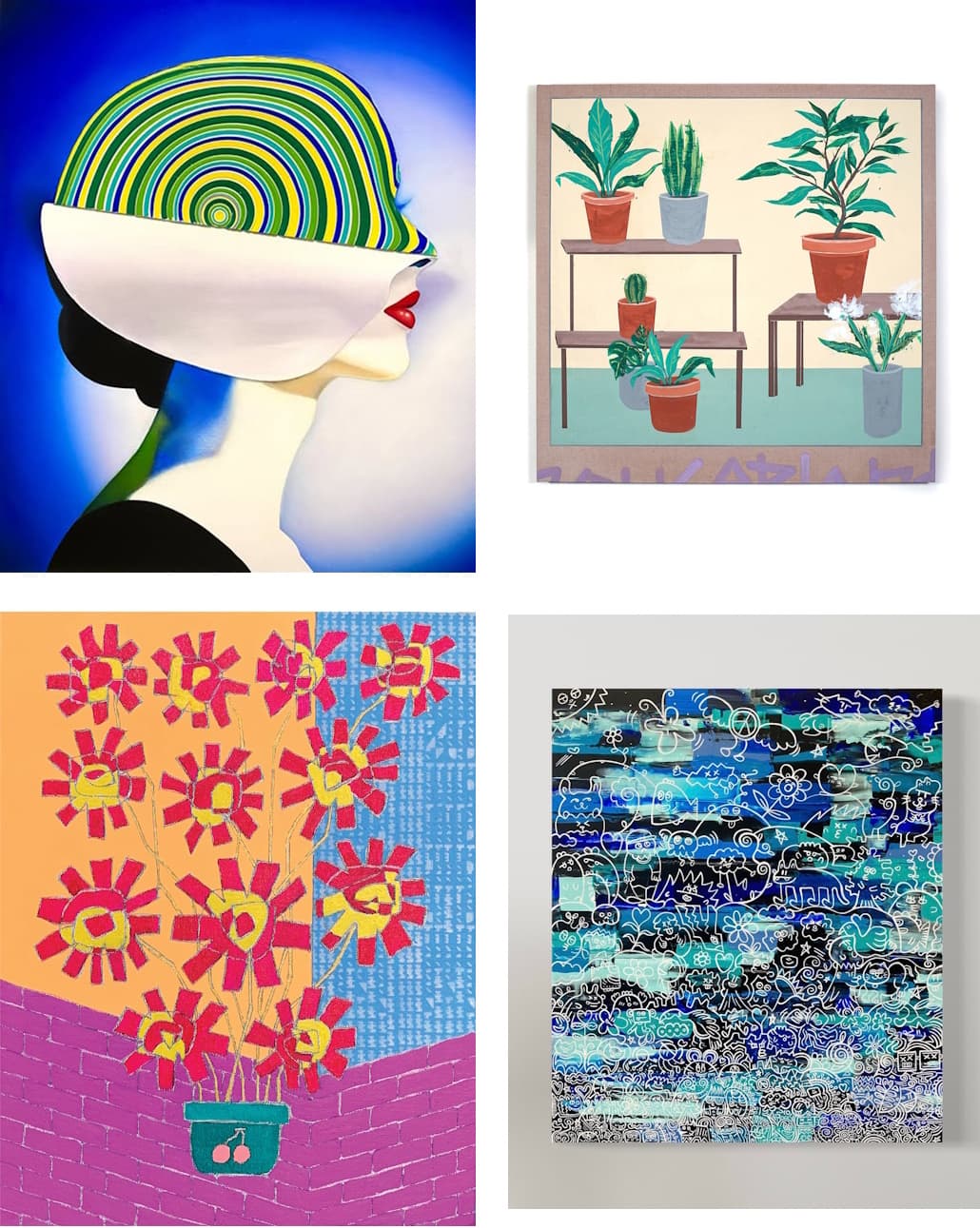

左上から時計回りに小松本結、新埜康平、JJUN SUZUKI、ヤクモタロウ

会期:2025年4月11日(金)~4月21日(月)

会場:YUGEN Gallery

住所:東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F(株式会社ジーン/オフィス併設)

公式サイトはこちら

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」(八竹庵ほか・京都)

Chichén Itzá, Mexico, 2002 Martin Parr © Martin Parr/Magnum Photos

今年で13回目を迎える日本最大の写真祭のテーマは「HUMANITY」。戦争、ジェンダー、アイデンティティ、感情、コミュニティ、つながり、自然、痛み、愛といった、さまざまな視点を探求します。参加アーティストは、アダム・ルハナ、イーモン・ドイル、エリック・ポワトヴァン、グラシエラ・イトゥルビデ、劉星佑(リュウ・セイユウ)、JR、甲斐啓二郎、レティシア・キイ、リー・シュルマン&オマー・ヴィクター・ディオプ、石川真生、マーティン・パー、プシュパマラ・N、𠮷田多麻希、土田ヒロミら。

Feminist!, 2021, Abidjan © Laetitia Ky

会期:2025年4月12日(土)~ 5月11日(日)

会場:八竹庵(旧川崎家住宅)ほか各所

住所:京都府京都市中京区三条町340 ほか各所

公式サイトはこちら

新着記事 New articles

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた

-

NEWS

2026.02.04

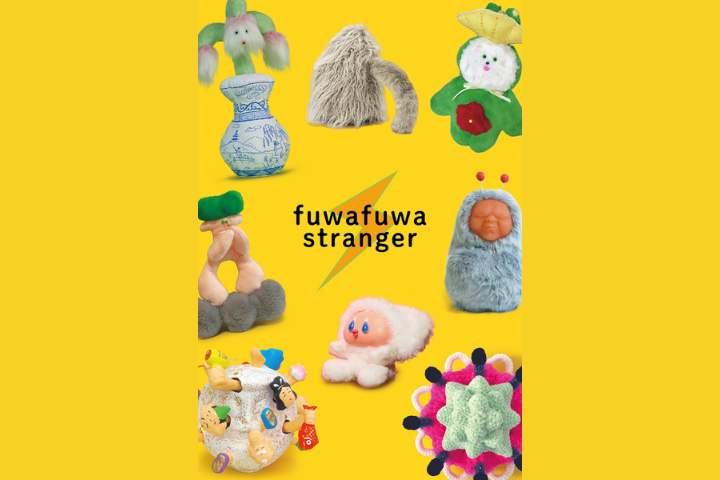

大丸東京店で8名のアーティストによる展覧会が開催 / ふわふわの中に〈Strange〉の隠された作品たち

-

SERIES

2026.01.28

【前編】ファッションで模索した自己という存在の輪郭 / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁

-

SERIES

2026.01.28

【後編】土をこねながら、人生が作品に乗っかっていく / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁