- FEATURES

- 松坂屋名古屋店で開催の個展に合わせ特別制作されたアート浴衣 / 現代アーティスト・KAORUKOの作品販売取り扱いを開始

NEWS

2025.06.10

松坂屋名古屋店で開催の個展に合わせ特別制作されたアート浴衣 / 現代アーティスト・KAORUKOの作品販売取り扱いを開始

2025年5月に松坂屋名古屋店にて開催されたアーティスト・KAORUKOの個展を記念して、オリジナルアート浴衣をARToVILLA MARKETにて期間限定で特別に販売いたします。

2025年5月に松坂屋名古屋店にて開催されたアーティスト・KAORUKOの個展を記念して、オリジナルアート浴衣をARToVILLA MARKETにて期間限定で特別に販売いたします。

アイドル新井薫子としてデビューし、1980年代からイラストレーターやデザイナーとして活動、現在はアーティストとしてニューヨークを拠点に制作しているKAORUKO。

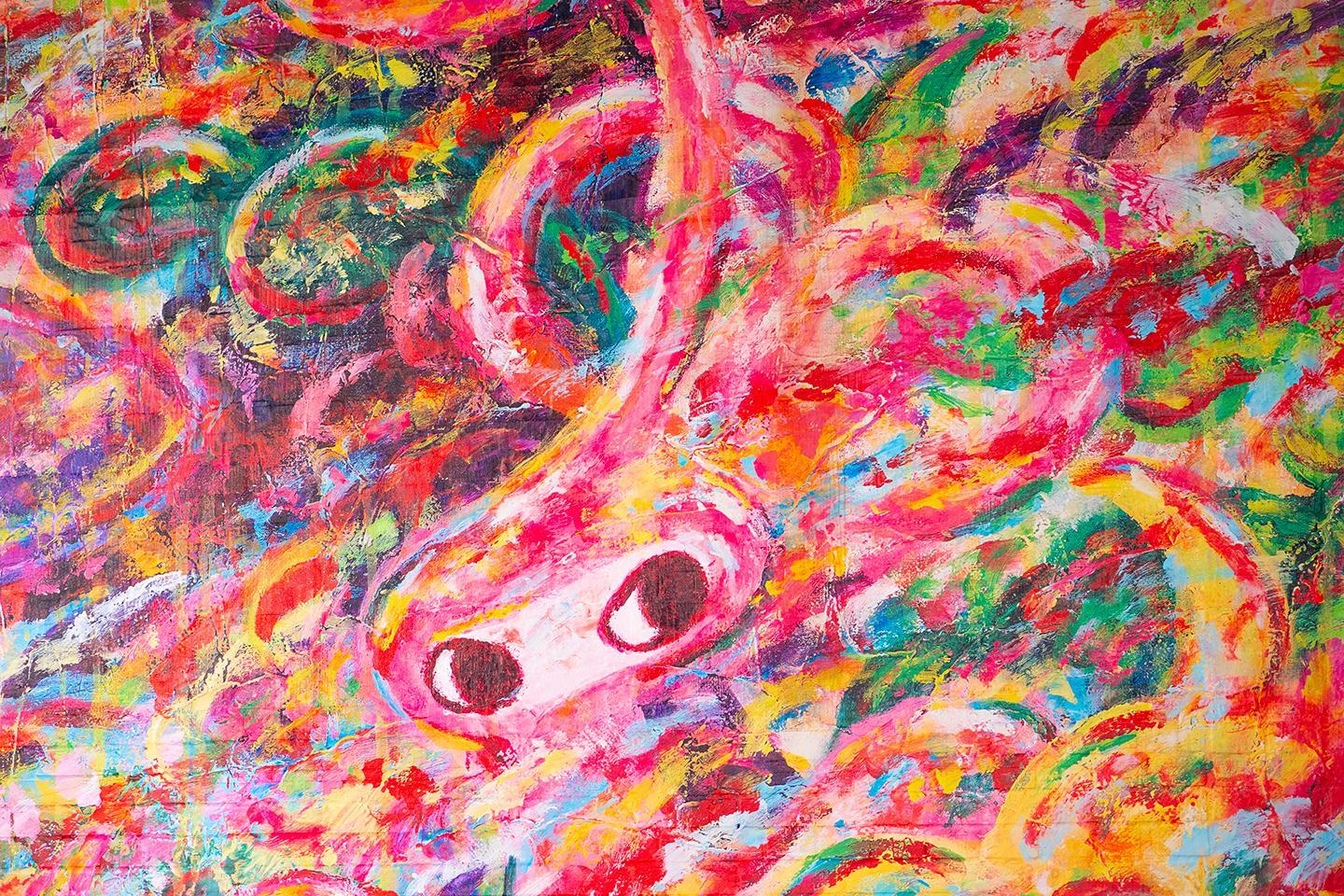

松坂屋名古屋店での個展「KAORUKO exhibition 縁起とANIMISM」では、人間や動植物、無生物などあらゆるものに精霊が宿るとする「ANIMISM」の思想からインスピレーションを受けた作品が華々しく展示されました。

「KAORUKO exhibition 縁起とANIMISM」展示風景

≪Dragon≫ H85×W75cm

本展開催を記念して、松坂屋名古屋店ではKAORUKOがデザインしたオリジナル浴衣を数量限定で販売開始しました。1929年創業の呉服店、株式会社齊藤商店と共同制作しています。

左:KAORUKOオリジナル浴衣 サイズ:M / L ※帯・帯締めは含まれません 右:浴衣の原画となった作品≪ Animism ≫ H100×W35cm

作品購入はこちら

ARToVILLA MARKETでは6月10日からオンライン販売を開始します。

KAORUKO

作品コンセプトを日本の芸術文化や歴史から引き出しているだけでなく、様々な制作技法においても、日本伝統を取り入れている。江戸時代の着物のパターンを使用したシルクスクリーンや金箔などの技法を巧みに重ね合わせ、女性の美しさの複雑性を表現。筆は全て水墨画用の面相筆を使用し、髪の毛を1本1本描く。明暗法ではなく、線を使って表現する日本画、アニメの手法で表現している。

独自の技法の構成方法、作品の対象、コンセプトは、ニューヨークのファインアート界でも独特の存在感を持ち、多くのコレクター達に強烈なインパクトを残している。

<経歴(抜粋)>

1986年 白士会(日本画)入選

1988年 童話作家の五味太郎氏に師事

2006年 「TSUMORI CHISATO」ブランド2006年春夏パリコレでコラボ作品発表

2007年 NY 「ETHAN COHEN FINE ARTS」で個展

2009年 NY「チェルシー美術館」「Dream in a Contemporary Secret Garden 」グループ展

2011年 Mike Weiss Gallery にて個展「Aromako」

2013年 NY「Mike Weiss Gallery」にて個展「ENN」

2020年 NY「Lyons Wier Gallery」にて個展「Animism(アニミズム)」

2022年 西武渋谷美術画廊にて渡米後国内では初となる個展「Femina」

2024年 Artglorieux GALLERY OF TOKYOにて個展「Animism」

2025年 松坂屋名古屋店にて個展「縁起とANIMISM」を開催

出展作品 Artworks

新着記事 New articles

-

INTERVIEW

2025.12.24

前田エマとユンボムが観る、『いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年』。アートやカルチャーが繋いできた、互いの文化

-

SERIES

2025.12.24

【前編】現代アーティストの創作を支える信楽焼の工房「丸倍製陶」へ / 連載「作家のB面」 Vol.38 西條茜

-

SERIES

2025.12.24

【後編】工芸が教えてくれる、身体の実感 / 連載「作家のB面」 Vol.38 西條茜

-

NEWS

2025.12.19

大丸東京店で憧れの名作が特別価格でそろう、年末年始の名物催事「大絵画福福市」が開催!

-

SERIES

2025.12.17

重なる、思う、思い浮かべる 〜gallery TOWED&貯水葉〜 / 小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ” Vol.9

-

SERIES

2025.12.17

代々木駅高架下ロッカクアヤコの壁画は何を見ているのか / 連載「街中アート探訪記」Vol.47