- ARTICLES

- ラッパーと鑑賞するアフロ民藝。Daichi Yamamotoと行く、シアスター・ゲイツ展

INTERVIEW

2024.08.07

ラッパーと鑑賞するアフロ民藝。Daichi Yamamotoと行く、シアスター・ゲイツ展

Photo / Kyouhei Yamamoto

Edit / Eisuke Onda

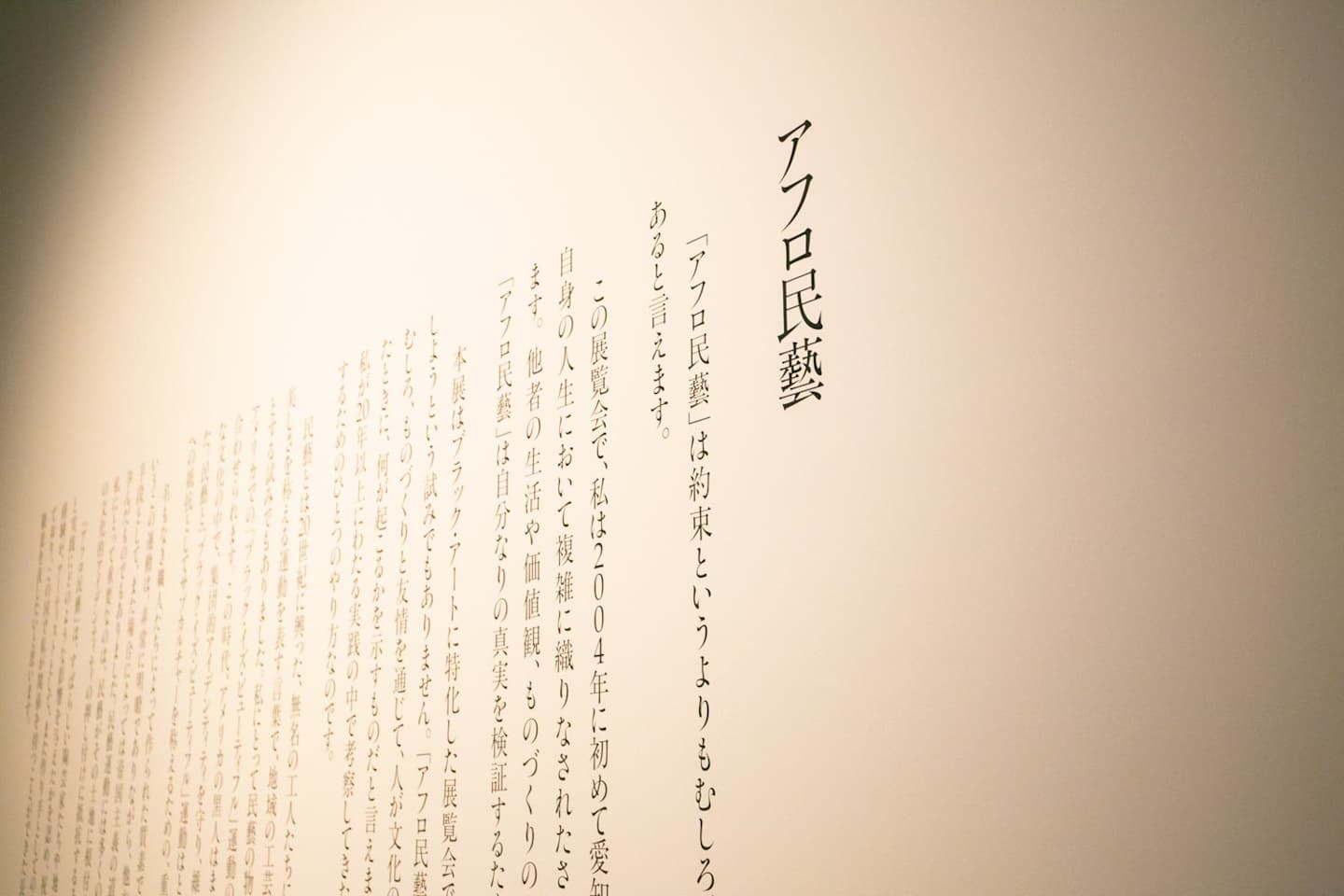

現在、東京・六本木の森美術館で開催中のシアスター・ゲイツによるアジア最大規模の個展「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」。

世界中で活躍するアーティストのゲイツ作品はもちろん、彼自身が今まで蒐集した日本の民藝や古美術、ブラックアーティストたちの作品などが一堂に並ぶこの展示空間からは、ゲイツが提唱する「アフロ民藝」の思想を垣間見ることができる。

そんな注目の展示を、ラッパーのDaichi Yamamotoに鑑賞してもらいレポート。後半では率直な感想とアートや楽曲制作にまつわる話を聞いた。

訪れた展示

「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」(森美術館)

シアスター・ゲイツ(1973年シカゴ生まれ)とは、米国を拠点とし、彫刻と陶芸作品を中心に、建築、音楽、パフォーマンス、ファッション、デザインなど、メディアやジャンルを横断する活動で国際的に高く評価されているアーティスト。

2004年、愛知県常滑市で陶芸を学ぶために初来日し、以来20年以上にわたり、陶芸をはじめとする日本文化の影響を受ける。そしてゲイツはアメリカの公民権運動(1954-1968年)の一翼を担ったスローガン「ブラック・イズ・ビューティフル」と日本の「民藝運動」の哲学とを融合した、独自の美学を表す「アフロ民藝」という言葉を生み出した。

ゲイツの日本初、そしてアジア最大規模の個展となる本展は「神聖な空間」「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」「ブラックネス」「年表」「アフロ民藝」の各セクションで構成され、これまでの代表作のみならず、本展のための新作を含む日本文化と関係の深い作品などを紹介する展示となっている。

訪れた人

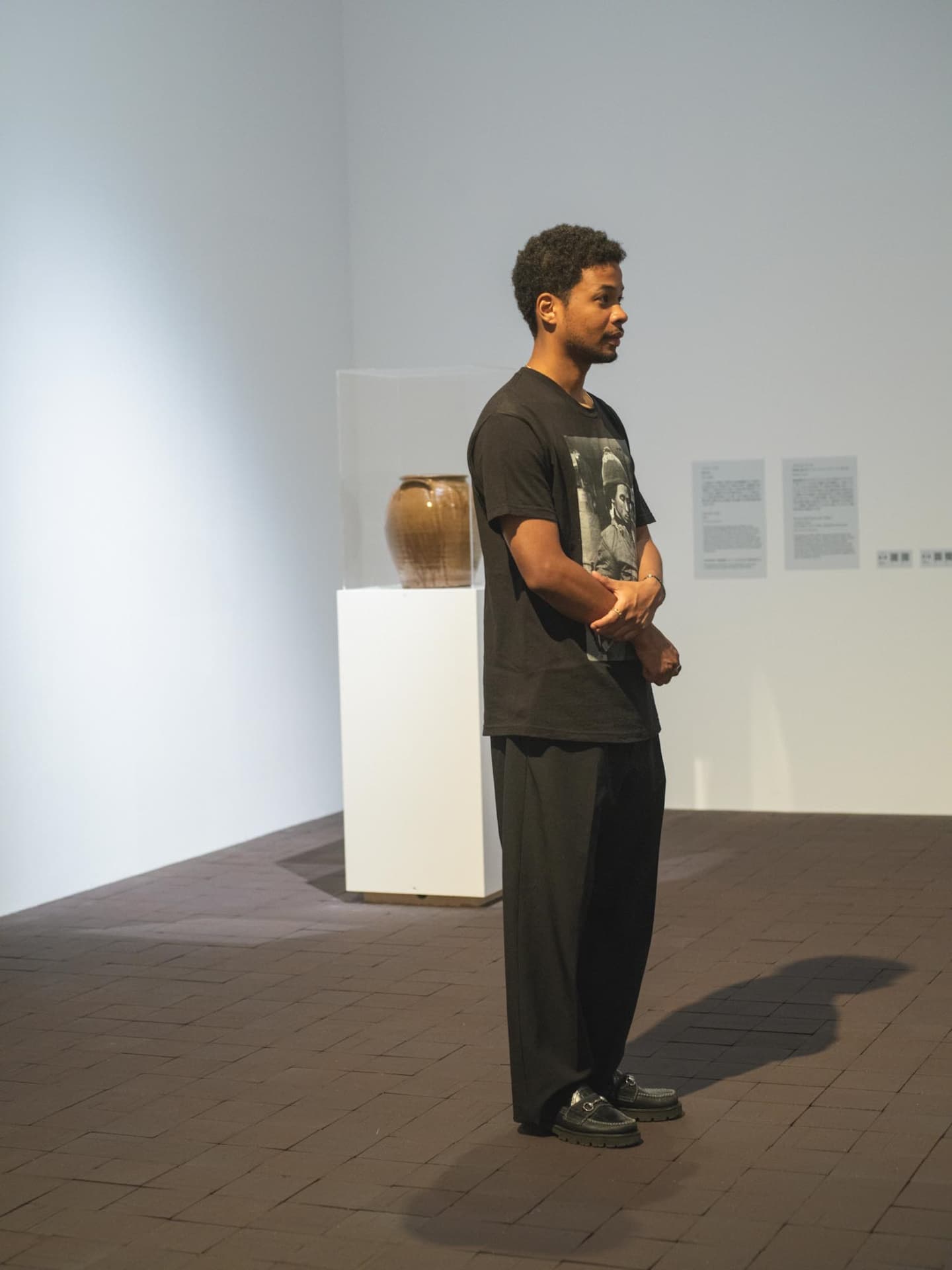

Daichi Yamamoto(ラッパー)

京都⽣まれのMC。⽇本⼈の⽗とジャマイカ⼈の⺟を持つ。Andless LLC.

最新アルバム『R a d i a n t 』をリリースしたばかりで、全国ツアーの合間を縫って今回は鑑賞にのぞむ。

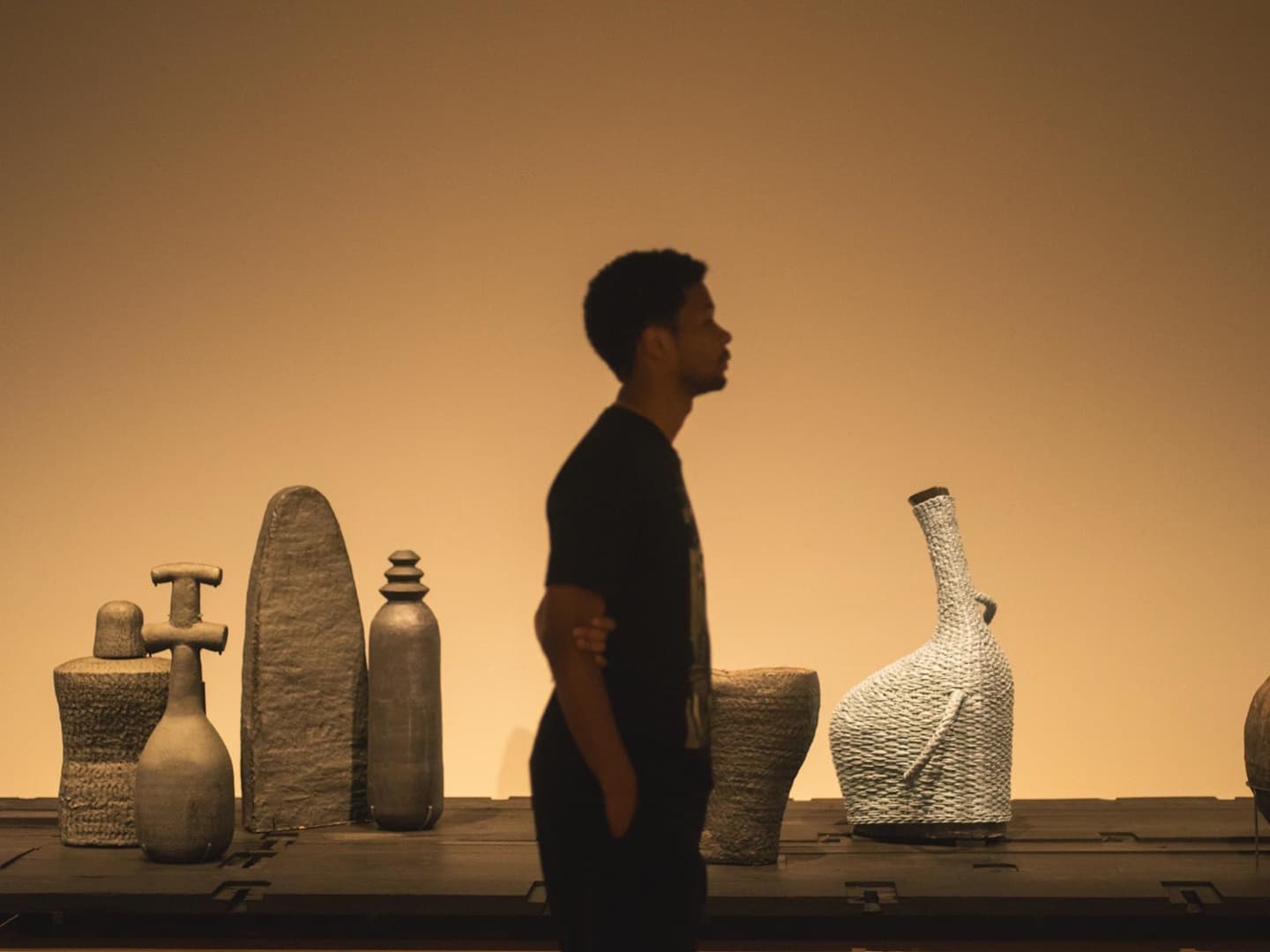

シアスター・ゲイツ展にて

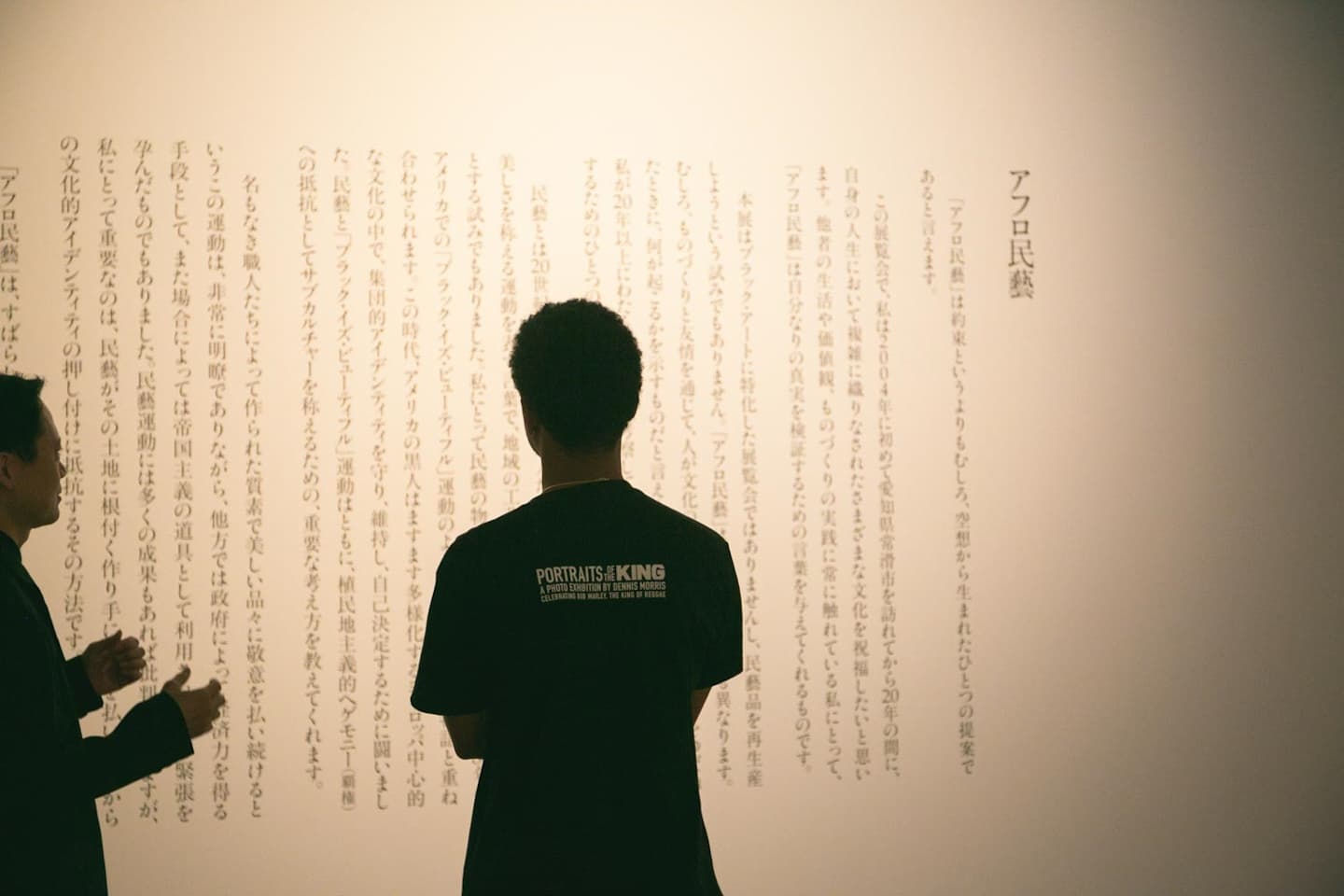

まずは森美術館キュレーターの德山拓一さん(写真左)の解説のもと鑑賞していく

最初に足を踏み入れたのは「神聖な空間」。シアスター・ゲイツの代表的なタール(石炭から得られる粘性の高い黒色の液体から作られた塗料)を用いたペインティングが飾られた入り口を抜けると、ゲイツが、愛知県常滑市の工房と協働で制作したという黒いレンガが敷き詰められた大空間が広がる。

手前は黒いレンガだが、奥へ進むと赤っぽいレンガが混じり、黒人の歴史と、長年ゲイツが滞在制作をしてきた愛知県常滑市の焼き物の歴史があわさって、ゲイツ自身の背景の物語のようでもある。

「日本の神社仏閣や西洋の礼拝堂の神聖な雰囲気が混じり合ったような空間になっていて、とてもインパクトがありました。背景にあるストーリーもすごく興味深いです」とDaichiさん。

また、「ゲイツ自身が制作した作品だけではなく、ゲイツが集めてきたものをキュレーションするように見せていたのも面白かったです」とも続ける。

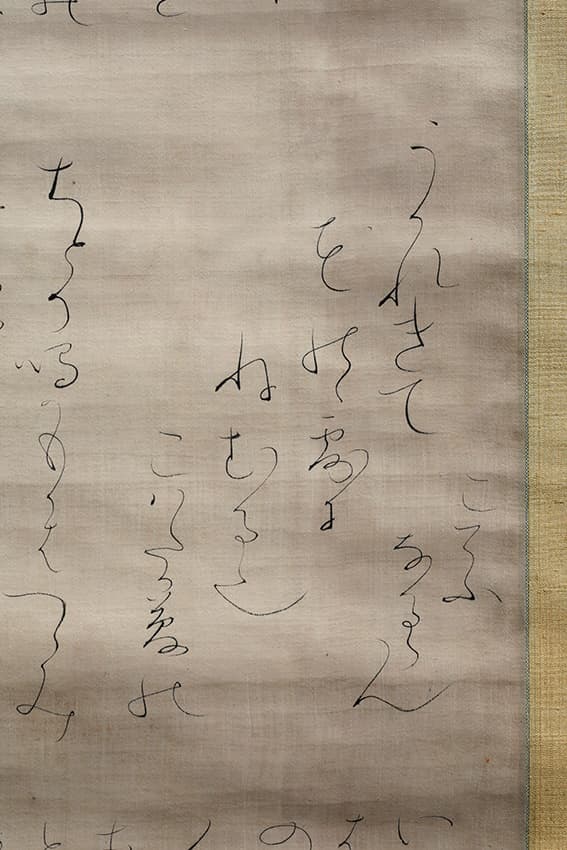

展示室に入って左側には、読み書きの学習を禁じられた黒人の奴隷労働者が制作した陶器(*1)が。それと対比するように右側には、日本の和歌の掛け軸(*2)が展示され、同じ空間に置かれた作品の間にあるストーリーに、時間も場所も飛び越えていく感覚になっていく。

.jpg)

デイヴィッド・ドレイク《無題の器(碑文:ルイス・マイルズ・エッジフィールド工房の壺)》(1855年)展示風景:「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」森美術館(東京)2024年 撮影:来田 猛 画像提供:森美術館

*1 デイヴィッド・ドレイク(1801~1874頃)は、サウス・カロライナ州にあった農園や工場で働いた奴隷労働者、陶芸職人。黒人の識字率を抑制するため読み書きが禁じられたなか、ドレイクは制作した陶器に詩や聖書の文言などを刻み、奴隷制への抵抗を示した。ゲイツが敬意を表すアーティストの一人でもある。

⼤⽥垣蓮⽉《⼗⾸和歌絖本堅物》(明治時代) 展示風景:「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」森美術館(東京)2024年 撮影:来田 猛 画像提供:森美術館

*2 大田垣蓮月(1791~1875)が明治期に制作した《十首和歌紘本堅物》。家族を失ったのちに尼僧となった蓮月は陶芸家でもあり、釘で陶器に歌を彫る独自の表現で知られる。ゲイツは、デイヴィッド・ドレイクと蓮月の宗教性、詩歌、陶芸という3つの要素に自身との共通点を見出している。

「神聖な空間」をさらに進むと、高価なパイプオルガンの代わりとして特に黒人教会で使われているというハモンドオルガンB-3が置かれた一角が見えてくる。オルガンを囲むように、シカゴの礼拝堂で実際に使用されていた木製の長椅子が置かれ、壁には7台のスピーカーが。ゲイツは、ゴスペルやソウル、ジャズなどの伝統を汲みながら実験的な音楽を制作する「The Black Monks」というバンドの中心人物でもあり、ここは、彼の音楽のルーツを辿る空間のようにも感じられる

そして、続いてのセクション「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」で立ち止まるDaichiさん。黒人の文化に関する膨大な量の書籍をはじめ、ゲイツが収集してきたさまざまなアーカイブが閲覧できるようになっている。また、彼が拠点とするシカゴのサウスサイドを中心に、廃墟となった建物をコミュニティ・スペースとして生まれ変わらせる彼のプロジェクトも写真と共に紹介されている。

黒人の地域社会で重要な役割を果たしてきた場所が廃業したりする際に遺された大量の物品を保存しアーカイブする活動は、ゲイツが十数年にわたり続けているもので、自身にとって表現手法のひとつでもある

そのコミュニティ・スペースの展示を見ながら、ふと何かに気づいた様子のDaichiさん。

「実は今日、シアスター・ゲイツについて前知識がないまま展覧会を観たのですが、『あ、あの人だ!』って気づいたんです。以前、Apple TV+の『HOME』(*3)という、世界のいろんな住居を紹介するドキュメンタリー番組を観たことがあって、そこで紹介されていたある家のプロジェクトが印象に残っていたのですが、この個展のアーティストだったのかと自分の中で繋がった感じがして嬉しくて。番組を観たときも思ったことですが、廃墟を改修するために資金調達する方法がすごくて、資産家や出版社などの企業をはじめ、いろんなところに出向いて説得していくパワーに驚きました」

*3 2020年に制作されたドキュメンタリーシリーズ『HOME』のシーズン1第2話で、シアスター・ゲイツが手がけた《ザ・リスニング・ハウス》《ザ・アーカイブ・ハウス》(ともに2009)と《ブラック・シネマ・ハウス》(2012)が特集されている。

コミュニティプロジェクトを紹介する展示室にて。プロジェクトの中心となるのは、シカゴの中でも失業率や貧困率が最も高い地域として知られるサウスサイド地区。ゲイツは都市計画の学位と実務経験を活かして廃墟をクリエイティブな空間に改装し、人々が集い、クリエイターが自身の作品を発表できる場を創造してきた

「ブラックネス」と付されたセクションでは、土を用いた造形を探求してきたゲイツによる「ブラック・ベッセル(黒い器)」シリーズなどが展示されている

そこから「ブラックネス」の展示室を抜け、ここまで、アフリカ系アメリカ人の人々の過酷な歴史や弾圧されてきたカルチャーについて思いを巡らせながら歩いて見てきたが、次に、その史実を時系列で知るための、壁一面に年表が掲示された部屋が現れる。

アメリカの黒人史や、民藝、常滑の歴史、ゲイツ自身というように、いくつかの軸で見せる年表をしばらく眺めていたDaichiさんだが、「ヤマグチ・インスティテュート」という項目に目を止め、少し顔がほころんだ。

「17世紀に山口庄司という陶芸家が出てきて、2代目、3代目……と代々世襲された有名な陶芸家の一家がいたんだな、と眺めていたんです。ところがテキストをちゃんと読んでみると、山口庄司はゲイツが作り上げた架空の陶芸家で存在していない人物だということがわかって、史実も架空の出来事も一緒になったこの年表自体がゲイツの作品のようで、意表を突かれました……。“陶芸家・山口庄司”の器として売れば数千ドルで売れたけど、実はゲイツが作っていて、でもゲイツ本人の作品として販売したら数百ドルくらいにしかならなかったという話も聞いて、アートの世界では作品の値段と価値が人の名前によって変わることが面白いなと」

展示風景:「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」森美術館(東京)2024年 撮影:来田 猛 画像提供:森美術館

そして、最後の展示室へ。常滑市で活動した陶芸家・小出芳弘が遺した大量の作品をゲイツが一挙に引き取り、ずらりと展示室に並べられている光景は圧巻だ。

「その中に混じって『TOKOSSIPPI』(常滑とミシシッピを合わせた造語)と書かれた標識のようなものが置かれていたり、『JAPANESE FUTURES INSIDE』とペイントされた木箱があったりと、作家のユーモアがちりばめられていて、現実とフィクションがごちゃまぜになったインスタレーションになっていたと思います」

《⼩出芳弘コレクション》(1941-2022年)

また、そこからさらに奥へ行けば、江戸時代後期から昭和初期にかけて、少量の酒を買い求める客のための容器として使われたという「貧乏徳利」が大量に陳列されたバーカウンターが出迎える。DJブースもあれば、床の上で回転するミラーボールのような巨大なオブジェまで。まるで美術館がクラブになったような印象だ(実際に会期中はDJイベントが開かれているので森美術館の公式サイトをチェックしたい)。

土地に根付いて制作を行った名もなき職人と、文化的アイデンティティを強要され抵抗した黒人たちのカルチャーに敬意を表すと同時に、みんなで祝福しようというポジティブな大らかさが漂っているようで、「展覧会がこの空間で締めくくられているのは象徴的だったと思います」というDaichiさんの言葉に頷ける。

《⼩出芳弘コレクション》(1941-2022年)

Daichi Yamamotoとして曲を作ること

「神聖な空間」に展示された《ヘブンリー・コード》(2022年)という作品。ハモンドオルガンB-3と、背後の壁にはハモンドオルガンとセットで使用されることが多いレスリースピーカーが掛けられている

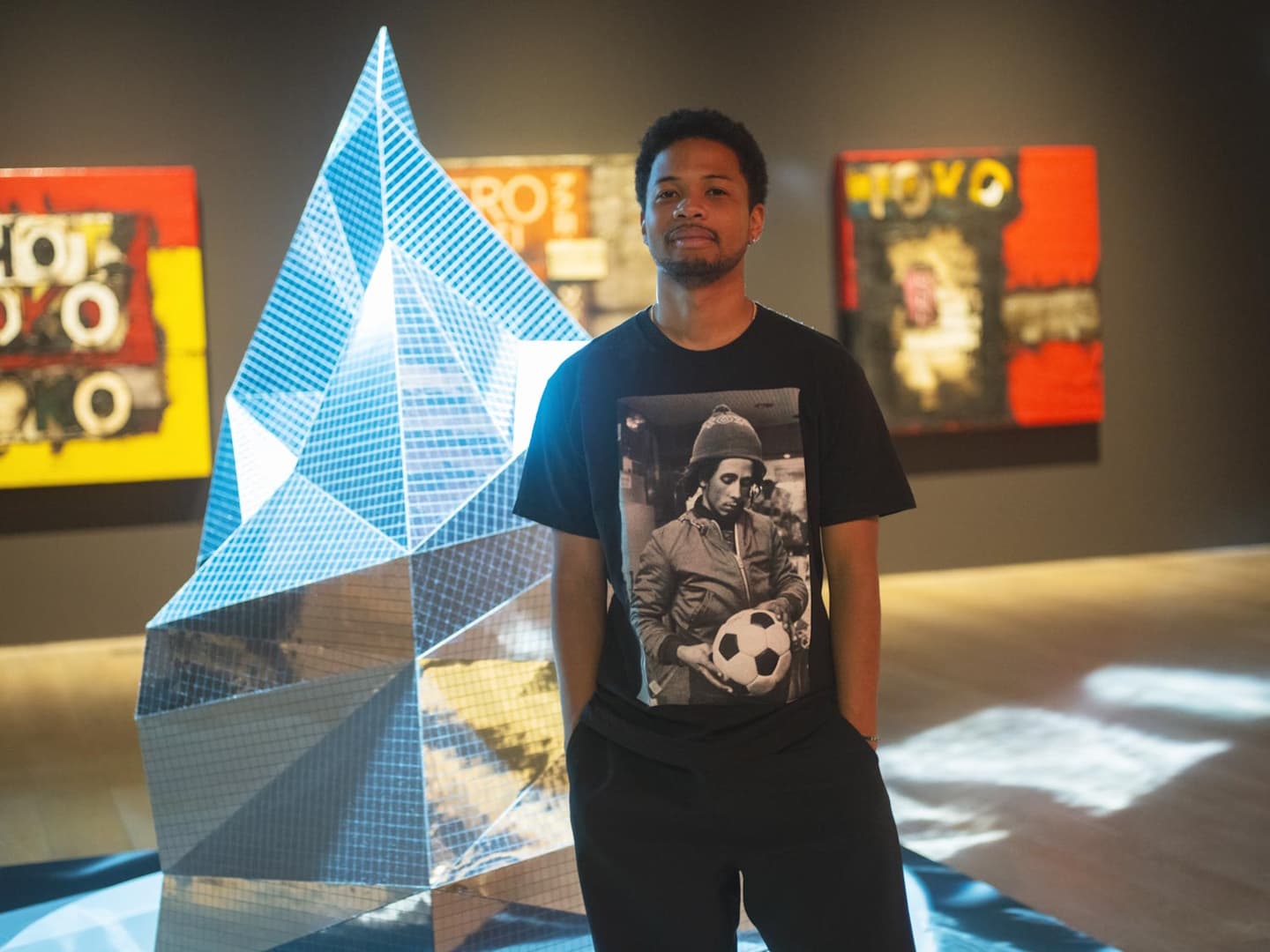

ここまで展示を見てきたDaichiさんに、第1セクションにある椅子に腰掛けながら、率直な感想やアートについての話を聞いた。

――展覧会タイトルにもある「アフロ民藝」という言葉は、短い中にも、アフリカ系アメリカ人の文化と民藝に深く関わりのあるシアスター・ゲイツの思想と独自の美学がぎゅっと凝縮されていて、展示全体を象徴するものでしたね。

ゲイツ自身の言葉だからこそ納得できるワードだと思います。少し飛躍しますが、例えばアフリカの伝統的な装飾を施した民芸品はどこか縄文土器にも似ているなと僕も思ったりするし、想像の範囲ではあるけれどゲイツが日本の民藝や工芸に興味を持ったのはすごくわかる気がします。最後の部屋を経て最初の展示室に戻ると受け取るものがまた違って感じられて、何度か見返したくなる展覧会だなと思いました。

――Daichiさんは普段、美術館や展覧会に行きますか?

すごく熱心に通っているわけではないけど、展示を見るのは好きです。以前あるアーティストの回顧展を見たときに、その人の生涯における変化が作品を通じて感じられてすごく勇気をもらった気がします。ずっと試行錯誤を続けながら途中でスタイルが変わっても作り続けているのって、率直にすごいことだなと思うんです。自分の作品を発表すること自体もある種の怖さがあると思うけれど、変化の過程を不特定多数の人に見せるのは勇気がいることだと思うから。

後ろに写るのは、《アーモリー・クロス #2》(2022年)の一部

――Daichiさんは今年5月にアルバム『Radiant』をリリースして、現在、7都市を巡るツアー中でもありますね。近年、さまざまなイベントやプロジェクトでの活躍が注目されていますが、音楽に対する気持ちの変化を感じていますか?

僕の場合は、ヒップホップの枠だけで考えるとすごく狭く感じますが、音楽として広く捉えてみると、いつか自分が歌わずに楽器を演奏するような日が来たって面白いんじゃないかなと思うんです。先ほど話した回顧展の話じゃないですけど、考えやアウトプットの仕方が変わっていったっていいんだよなって、なんとなく思うようになってきたのかもしれません。また、今日見たシアスター・ゲイツ展では、自分が作品を作らなきゃいけないって思い詰めるのではなく、視野を広げて、いろんなものをキュレーションするように集めてきて、その意図を見せる方法も面白いと改めて感じました。

というのも、去年、自分の中でなんだかアイデアが枯れてしまった気がして、「もうやめた方がいいのかもな」と思った時期があったんですよ。

――どのように気持ちを持ち直したのでしょう?

2019年に初めてアルバムを出したんですが、そのときはまだ音楽で食べていくということが現実的に思えていなかったんです。でも、それがだんだん叶っていくと、次に何がしたいのか自分でもよくわからなくなってしまったんですよね。だから、もう1回、自分が何をしたいのか考えてみようと思って、これがやりたいことだってひとつずつ確認しながら蓄積していった感覚があります。

ちなみに、曲の作り方も少し変わってきて、前よりも、絵を描いていたときの感覚に近くなってきた気がします。デッサンするくらいの気持ちでバンバン録ってみて、後から詰めていくこともあったり。

純粋に、音楽を作りたい

Daichiさんの後ろにあるのは、鏡張りの多面体の作品《ハウスバーグ》(2018/2024年)。ミラーボールのように回転し、このフロアをクラブのように仕立てている

――Daichiさんは2017年に留学先のロンドンから帰国されました。ロンドンでは芸術大学で学ばれましたが、どんなことがきっかけでアートに興味を持ったのですか?

もともと絵を描くのが好きで、日本の美大も視野に入れて画塾に通ったりもしていました。高校の終わりくらいに、インスタレーションや、サウンドアート、ランドアートみたいな平面にとらわれないアートに興味を持つようになって、大学ではインタラクティブデザインを専攻しました。インタラクティブであればどんな媒体を使ってもよかったので、自分は音まわりで作ってみようと。

《Dégorgement》

《VoicePong》

その一方で、18、19歳のとき、今の活動にも繋がるような曲を書き始めたんです。「あ、書いてみようかな」って、本当にふと思い立って。それまでは、HIP HOPも好きだけど、いろんな音楽が好きで聴いてるって感じでした。

――大学生の間はHIP HOPとサウンドアート、2つの異なる音楽を作っている感じだったんですね。

今思えば、大学では課題を与えられて作らなきゃいけないからやってたのかなとも思うんです。でも純粋に曲を作ることに関しては、そういうことを感じることもなくずっとやってきたと思う。もしかしたら、アートとなると、評価されることにすごくびびってしまうのかもしれません。コンセプトを構築していく過程自体も評価される作り方は、僕は少ししんどく感じてしまって。自分には合ってないというだけのことかもしれないのですが。

――曲を作るときに大事にしていることを教えてください。

音楽を作る上で、「伝える」ということが大きな要素になっていると思います。あえて伝わらないようにリリックを書くときもあるんですが、ポエティックになりすぎないような率直な言葉を選ぶときもあれば、反対に、詩的で抽象的な言葉を選択することもある。その時期によって自分のコンディションとかマイブームみたいなものもあります。

――今までの曲の中で好きなフレーズはありますか?

『ガラスの京都』っていう曲はすごく気に入っていて、曲のどこか一部というより、全体の流れが好き。虫になった視点で書いた言葉が入っている曲なんです。今までもそういうのを書いてみたかったけど、なんだかうまくはまらなかったんですよね。でもこの曲で変化した実感を持つことができて。

Daichiさんの背後に写る作品は、《みんなで酒を飲もう》(2024年)の一部

――今後、やってみたいことはありますか?

今年2月に、京都の芸術センターでライブをしたんですけど、ホールの造りが面白かったんですよ。お椀型になっていて、真ん中の低くなったところで演者5人で向き合って演奏して、その周囲の階段をお客さんが囲んでいるという状況で。お客さんとの距離はすごく近いし、演者同士で目を見ながらやるというのも初めてのことでした。ただ曲をパフォーマンスしてるというより、ちょっと祭りっぽい感じもしました。

今は音楽のアイデアが沢山湧いてるので、まずは曲作りをしたり、人のために作詞作曲したり、レーベルでの取り組みだったり、音楽を通していろいろトライしながら、今後も自分の心がワクワクする方向に進みながら、創作活動したいです。

棚に「貧乏徳利」がぎっしりと並べられ、バーカウンターとDJブースが設られた《みんなで酒を飲もう》(2024年) というタイトルの作品

Information

シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝

■会期

2024年4月24日(水)〜2024年9月1日(日)

■場所

森美術館

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53F

■公式サイトはこちら

GUEST

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた